Стихотворения. Поэмы. Романы. Опера - [5]

8) Всем этим искусство не суживается, а приобретает новые поля.

Алексей (Александр) Кручёных

Примеч. 1) Высказанное в тезисах 3, 6 и 7 совпадает с мыслями Н. Кульбина.

2) Руководящие положения этой декларации, принимаемые нашими «критиками» за положение футуризма, были высказаны задолго до его появления в России в лекциях Н. Кульбина в Петербурге в 1907-8 гг. и практически осуществлены на выставках Δ, Венок и др. и в книгах «Садок Судей I» (1908 г.) и «Студия импрессионизма» (1910 г.) (футуризм появился в 1910 г.).

А. Кручёных. 19-е апреля 1913 г.

Заумное слово у Крученых лишается определенной семантики; в слове обнаруживаются (или слову навязываются) новые значения, дающиеся не через объективный, зафиксированный «смысл», а через субъективное (преимущественно эмоциональное — в противовес рациональному) восприятие звука или буквы; как результат — предельно актуализируется фоническая и графическая стороны слова, принимающие доминирующий, самодовлеющий характер в процессе его выражения и восприятия. Заумная поэзия апеллировала к интуиции, к подсознанию, к чувствам. «Переживание, — писал Крученых, — не укладывается в слова (застывшие, понятия) — муки слова — гносеологическое одиночество. Отсюда стремление к заумному свободному языку (см. мою декларацию слова), к такому способу выражения прибегает человек в важные минуты»[35]. Вариантов интерпретации заумных произведений в принципе может быть сколько угодно — по количеству читателей или слушателей (ведь часто такого рода поэзия — как и поэзия футуристов вообще — была рассчитана на чтение вслух) и «толкования» этих произведении методологически могут быть диаметрально противоположными (см. в настоящем издании примечание к стихотворению «Дыр бул щыл…»): от вполне рационалистических (и наиболее сомнительных) до субъективно-эмоциональных. И хотя иногда Крученых для обоснования своих изысканий приводил в качестве сходных примеров «заумные» по своей природе глоссолалии русских сектантов (хлыстов)[36], хотя футуристы и находили типологически близкие зауми явления в русском фольклоре (так, у Хлебникова в стихотворении «Ночь в Галиции» русалки вполне «заумно» поют по «учебнику Сахарова», то есть по монументальному исследованию И. П. Сахарова «Сказания русского народа»), главный пафос зауми — все же выход за пределы ratio (но без болезненного уклона в безумие), и как сверхзадача — преодоление, как уже было сказано выше, «гносеологического одиночества», в то время как «умные языки уже разъединяют»[37]: «Мы, московские баячи будетляне (вернее — единственные в мире, ибо у итальянцев и наших само-блудистов средства не оправдывают цели) впервые дали миру стихи на заумном, вселенском и свободном языках»[38]. Ведь в конце концов, «несмотря на всю свою „бессмысленность“ мир художника более разумен и реален чем мир обывателя даже в обывательском смысле»[39]. Что же до «гносеологии», то нельзя не отметить повышенный интерес Крученых в разные периоды его деятельности к трудам П. Успенского, Ф. Ницше, А. Бергсона, 3. Фрейда («Мы фрейдыбачим на психоаналитке сдвигологических собачек, без удержу взаздробь!»[40]) и других мыслителей, утверждавших именно вне-рациональные пути познания мира. «Заумь в искусстве футуризма — явление не центральное, но принципиальное, пишет В. Альфонсов. — В ней, можно сказать, заключены крайности, полюса — начало и конец. В том смысле, что заумь знаменует конфликтную с разумом основу творчества <…>, а на другом конце — заумь разбивает основы разума уже в дальней перспективе, намечает максимальные возможности творчества. <…> Тенденция к зауми заложена в основополагающем принципе футуризма разрушении норм существующего языка, которым искусство по необходимости пользуется.

И в то же время заумь — это нечто совсем другое по сравнению с существующим языком, переход в новое измерение»[41]. Приоритетную роль зауми в футуристической практике (кстати, первоначально — и справедливо — ударение в этом слове ставилось на втором слоге) подчеркивал соратник Крученых поэт и теоретик новейшего искусства И. Терентьев: «Весь футуризм был бы ненужной затеей, если бы не пришел к этому языку, который был единственным для поэтов „мирсконца“»[42].

Содержательный (в традиционном понимании) элемент в поэзии Крученых решительно вытесняется иными выразительными элементами, автор воздействует на читателя (слушателя) всеми возможными вербальными средствами. В конечном счете, тематика его произведений не имеет первостепенного значения: важно не «что», а «как», — если для многих авторов, в том числе относящих себя к «крайним», этот расхожий принцип так и остался неким абсолютом, эффектным, но не достижимым, то для Крученых это стало привычной нормой, исходным условием творчества. Если принять определение поэзии как «речи заторможенной, кривой»[43] (В. Шкловский), то «заторможенность» и «кривизна» поэзии Крученых — крайнего порядка.

«Чем зудесник отличается от кудесника? — писал Б. Пастернак. — Тем же, чем физиология сказки от сказки.

Там, где иной просто назовет лягушку, Круч всегда ошеломленный пошатыванием и вздрагиваньем сырой природы, пустится гальванизировать существительное, пока не добьется иллюзии, что у слова отрастают лапы.

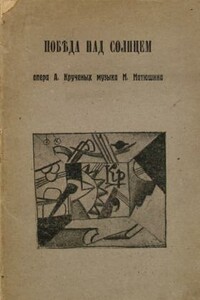

«Победа над Солнцем» — футуристическая опера Михаила Матюшина и Алексея Кручёных, целиком построенная на литературной, музыкальной и живописной алогичности.Издание «Победы над Солнцем» — книжечка с либретто и музыкальными фрагментами оперы, продавалась в дни спектакля (1913).Текст дан в современной орфографии.http://ruslit.traumlibrary.net.

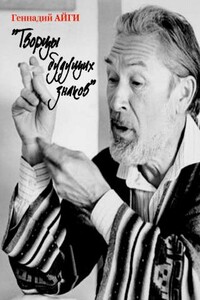

Книга представляет собой незавершенную антологию русского поэтического авангарда, составленную выдающимся русским поэтом, чувашем Г. Айги (1934–2006).Задуманная в годы, когда наследие русского авангарда во многом оставалось под спудом, книга Г. Айги по сей день сохраняет свою ценность как диалог признанного продолжателя традиций европейского и русского авангарда со своими предшественниками, а иногда и друзьями — такими, как А. Крученых.Г. Айги, поэт с мировой славой и лауреат многочисленных зарубежных и российских литературных премий, не только щедро делится с читателем текстами поэтического авангарда начала ХХ века, но и сопровождает их статьями, в которых сочетает тончайшие наблюдения мастера стиха и широту познаний историка литературы, проработавшего немало лет в московском Государственном Музее В.

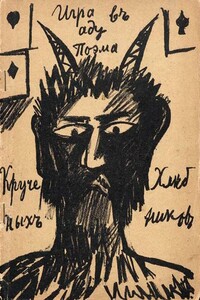

Представлен текст поэмы и два оригинальных издания:Крученых А., Хлебников В. Игра в аду: Поэма. М, 1912Крученых А., Хлебников В. Игра в аду. 2-е изд., доп. СПб.: ЕУЫ, 1914http://ruslit.traumlibrary.net.

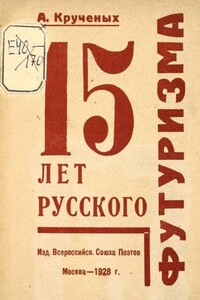

15 лет русского футуризма. 1912–1927 гг. Материалы и комментарии:1) Призыв — Артема Веселого; 2) Конфискованный манифест; 3) 15 лет верности; 4) Неизданные поэмы В. Хлебникова; 5) Игра в аду; 6) Автобиографии: С. Кирсанова, С. Третьякова, А. Крученых; 7) О разложившихся — И. ТерентьеваПортреты: Н. Асеева, Э. Инк, В. Кашницкого, А. Крученых, И. Терентьева, С. Третьякова и В. Хлебниковаhttp://ruslit.traumlibrary.net.

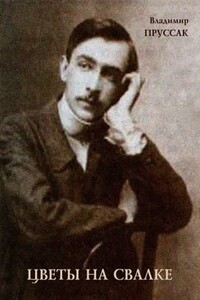

В. В. Пруссак (1895–1918) прожил короткую и насыщенную жизнь, успев побывать и революционером-агитатором, и политическим ссыльным, и участником литературной жизни Сибири, Петрограда и Тифлиса. Его стихи, отмеченные в начале пути глубоким влиянием эгофутуризма, до сих пор оставались малодоступны для читателей. В издании представлены оба прижизненных сборника Пруссака, «Цветы на свалке» (1915) и «Деревянный крест» (1917), а также стихотворения и проза из альманахов, сборников и журналов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Я футурист, и не отрекусь от истины, ибо футуризм есть основа и первое дитя XX века.»Первая книга. Семьдесят стихов Федора Платова.http://ruslit.traumlibrary.net.

Шершеневич Вадим Габриэлевич — поэт, переводчик. Поэзия Шершеневича внесла огромный вклад в продвижение новых литературных теорий и идей, формирования Серебряного века отечественной литературы. Вместе с С. Есениным, А. Мариенгофом и Р. Ивневым Шершеневич cформировал в России теорию имажинизма (от французского image – образ).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Ученица Гумилева, Полонская — единственная женщина в составе легендарной питерской литературной группы «Серапионовы братья», с которой связаны ярчайшие достижения русской литературы 1920-х годов. Именно на 1920-е годы приходится пик ее поэтического творчества. О поэзии Полонской заинтересованно писали Эйхенбаум и Кузмин, Г.Иванов и Адамович, Шкловский и Эренбург… В книгу вошли полностью первые три книги ее стихов (1921–1929), а также избранные стихи и переводы (Киплинг, Брехт, Тувим) последующих лет; немало стихотворений публикуются впервые.

Глеб Семёнов, замечательный петербургский поэт второй половины XX века, стал своего рода легендой. Из его знаменитых литобъединений вышло много прославившихся впоследствии поэтов и прозаиков, людей, определивших лицо петербургской культуры 1960—1970-х годов. Глеб Семёнов стал для них, для всей нашей литературы одной из важнейших связующих нитей с искусством прошлого.Вместе с тем собственно поэзия Глеба Семёнова остается практически неизвестной читателю. При его жизни выходили сборники, серьезно изуродованные редакцией и цензурой; особый живой голос поэта так и не стал реальностью за рамками узкого круга его друзей и учеников.