Статьи - [2]

Было ясно, что на поле боя Жуков полезнее и нужнее. Где нужно отстоять — он удержит, создаст такие условия, что будет сделано сверх человеческих возможностей. Как и произошло под Москвой. Положение было невыносимым. Наши войска лежат, обороняться нечем. А немцы лежат впереди, встать уже не могут — самортизированы полностью. Вот тут-то мы их и толкнули. Небольшими силами, легонько. А они поддаются. И как стало ясно, что они не держатся, то бросили всё, что можно, и началось это не виданное в истории московское сражение, которое не только по своим результатам было величайшим: был сломан миф о непобедимости немецкой армии. Никто не верил, что она может терпеть поражение, и вдруг её побили, да как! С другой стороны — это стратегическая операция, состоявшая из трёх сражений: оборонительное сражение, контрнаступление и всеобщее наступление. Вопреки всем канонам военного искусства это контрнаступление началось без так называемого необходимого тройного превосходства в силах. Было равенство сил. Это беспрецендентно: противнику был бы нанесен страшный удар без превосходства в силах.

— Это заслуга командования или солдат?

— Разделять тут нельзя. Но давайте посмотрим на немецких генералов и на наших. Когда началась война, у немцев во всём было преимущество: образованнейшие, опытнейшие, в возрасте превосходство минимум на 15 лет. И пока их противником были Франция, Бельгия, они блестяще выигрывали всё. Но у нас они столкнулись с ожесточённейшим сопротивлением. А у них план, стратегия были рассчитаны на молнееносную войну. И немецкие генералы не выдержали. В обороне что требуется помимо всего прочего? Работоспособность. При полном отсутствии отдыха, при перегрузке, бессонных ночах. К тому же надо ногами бегать. И спать некогда: сражение идёт круглые сутки, и всё время необходимо перемещаться.

У них было преимущество возраста и опыта, и при этом значительно меньше физических возможностей. А наши генералы — молодые, не так хорошо образованные, опыта меньше, но они всё выдерживали. Конечно, тут и национальный характер надо учесть.

Немецкая стратегия блиц-крига тоже сыграла свою роль. Рассчитывать, что за 7–8 недель наша армия будет разгромлена… Поэтому командующий группой армий «Северная Украина» генерал Фруснер сказал: «Наша разведка была недостаточна». В каких вопросах? Оказывается, почти во всех. «Блиц-криг забуксовал в Смоленске, а война была проиграна под Москвой», — говорили немцы.

Какое впечатление было от немецкой армии? Организованная, вооруженная, дисциплинированная, обеспеченная, самоуверенная, прекрасная подготовка солдат. Высочайшая подготовка была у войск СС: рядовой эсэсовец должен был кончить специальную школу, иметь колоссальную родословную, послужить просто в армии, затем закончить спецшколу, и уровень рядового СС соответствовал уровню обер-лейтенанта армии. Но повал-то огромный. Они же впереди идут. Оказалось, что у немцев выбит офицерский состав, каждого эсэсовца нужно ставить на хорошую офицерскую должность. А их уже нет!

У немцев чёткий распорядок, движение — всё безукоризненно организовано. Они наступали днём. Шли колонной. Ночью они останавливались: привал, охранение. Утром наступают. У них было отсутствие практики ночного и лесного боя. А мы перед войной в училище половину времени занимались ночью, в лесах. Если говорить о кадровой армии, то мы готовились на пределе человеческих возможностей. Солдат знает своё дело, офицер знает, что такое усталость и боеспособность. Он не раз в мирное время испытывал это состояние. Очень важно, чтобы офицер чувствовал боеспособность солдат.

Ещё одну вещь нужно чувствовать — холод и промокание. Всегда нужно офицеру знать и иметь подразделение хоть маленькое, но сухое, накормленное и тёплое. Резерв иметь, не потерявший боеспособности. Во втором ленинградском артиллерийском училище — Михайловском училище, где я учился, было много старых офицеров, служивших ещё в дореволюционной армии. Подготовка была суровая, напряженная, связанная с длительной бессонницей, с бесконечными маршами. Наши тяжёлые орудия загоняли куда-то в болото, в речку, переворачивались с моста, чтобы в этих условиях действовать.

Среди курсантов соревновательность была жестокая. Батареи выходит на стрельбы. И назначается взвод сорвать эти стрельбы. За выполнение задачи всего ставят 6 общих баллов. Если батарея получает «5», то взвод получает кол за работу. Были на отдельных позициях драки: и зубы трещали, и носы трещали. За всё время было два несчастных случая. Начальник нашего училища так сказал: «Я убью 10 курсантов, но не допущу, чтобы в первые дни войны погибло зря 100 офицеров».

Или тревога ночью: 32 километра бросок с 36 килограммовым ранцем. И никто нам эту ночь не компенсировал: утром всё идёт по-прежнему.

Учили жестоко. Первый раз тревога — многие не надели портянки и так в кровь разбили ноги. На всю жизнь запомнили: не дай Бог сапоги без портянок надеть. Если оплошал, сделал неправильно, страдал, запомнил на всю жизнь. Это воспитание было очень полезным для нас.

Яша

19 марта 2007 года исполнилось 100 лет со дня рождения Якова Иосифовича Джугашвили, старшего сына И.В.Сталина. А каким был и запомнился Яков людям, близко знавшим его? О нём мы беседуем с Артёмом Фёдоровичем Сергеевым, воспитывавшимся в семье Иосифа Виссарионовича.

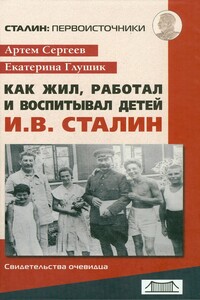

Артём Фёдорович Сергеев (05.03.1921 - 15.01.2008) - генерал-майор артиллерии в отставке, родился в семье Сергеева Фёдора Андреевича (подпольное имя «Артём») и Сергеевой Елизаветы Львовны. После трагической гибели отца Артёма воспитывал в своей семье его друг и соратник Иосиф Виссарионович Сталин.Воспоминания А. Ф. Сергеева поистине бесценны: он обладал уникальной памятью и мог восстановить практически с документальной точностью события любой давности, свидетелем которых был. В этой книге идёт разговор о Сталине в кругу семьи: как воспитывали детей, как трудились, как принимали гостей.Для широкого круга читателей.На фотографии на 1-й стороне переплета слева направо: Светлана Сталина, И. В. Сталин, Ольга Климович — племянница жены С. М. Буденного, С. М. Буденный, Василий Сталин, Артём Сергеев.

От редакции: генерал-лейтенант артиллерии Артём Фёдорович Сергеев — сын большевика "старой гвардии" товарища Артема. Его приемный отец — Иосиф Виссарионович Сталин. И Артем, и его друг Василий Сталин с детства знали, что будут военными. Артём Фёдорович прошел всю войну, начав её лейтенантом, командиром артиллерийской батареи, закончив подполковником, командиром артиллерийской бригады. Он помнит своих солдат по имени, кто из какого города, кто какими наградами отмечен, кто как погиб. После войны встречался с оставшимися в живых, переписывался, был в курсе их служебных и личных дел, пытался в случае необходимости принять в них посильное участие.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге приведен библиографический список наиболее важных работ о жизни и творчестве Лермонтова. Он поможет ориентироваться в обширной литературе предмета, облегчит нахождение необходимых справок и будет способствовать дальнейшему углубленному изучению наследия писателя. Он должен также дать представление о направлениях в науке о Лермонтове и о деятельности отдельных ученых-лермонтоведов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.