Среди свидетелей прошлого - [4]

На необходимость изучения в первую очередь исторических памятников, исторических источников, а затем уже литературы указывали все, кто так или иначе обращался к историческим исследованиям.

К. Маркс и Ф. Энгельс в своей повседневной работе всегда обращались к источникам и документам, не довольствуясь сообщениями из вторых рук. В 1890 году Ф. Энгельс, говоря об изучении теории марксизма, писал Иосифу Блоху: «…изучать эту теорию по первоисточникам, а не из вторых рук… это гораздо легче». В одном из писем к Марксу Энгельс с возмущением замечал: «Я основательно прочел трактаты старого сэра Джона Девиса… это главный источник; цитаты из него тебе встречались, конечно, сотни раз. Это чистое безобразие, что нельзя где угодно найти подлинных источников; из них всегда можно извлечь бесконечно больше, чем из обработки их, где все, что в источниках ясно и просто, делается непонятным и запутанным».

Поль Лафарг, характеризуя методы работы К. Маркса, вспоминал: «Маркс не довольствовался сообщениями из вторых рук, он сам всегда добирался до первоисточника, какие бы трудности это не представляло. Даже ради второстепенного факта он спешил в Британский музей, чтобы в его библиотеке проверить этот факт».

В. И. Ленин не раз указывал на необходимость изучения истории во всей полноте фактов, что возможно только при обращении к источникам, а не к литературе. Ленин говорил, что факты нужно брать в их целом, в связи и взаимосвязи, с учетом конкретной исторической обстановки. Факты же отрывочные, взятые произвольно, могут принести только вред. Не приходится говорить, что ученые-историки, изучая прошлое, работают прежде всего над памятниками его.

Значит, существует большая разница между историческими источниками и исторической литературой. Литература, так сказать, «вторична», она пишется на основании изученных источников. Правда, многие литературные произведения, написанные на основании источников, с течением времени сами превращаются в исторические памятники, исторические источники. Примером этого — «Книга о скудости и богатстве» И. Т. Посошкова и четырехтомник «История Российская с самых древнейших времен» В. Н. Татищева. Труды ученых, произведения писателей, картины художников, созданные на основании источников, играют сами роль источников при изучении истории той или иной отрасли науки, творческого пути писателя или художника.

ЗАТЕНЕННЫЕ ОКНА

Как же сохранились письменные документы, где они нашли себе приют в течение многих веков, отделяющих нас от полулегендарных столетий древности?

Если хранилищем археологических памятников является земля, а этнографические и лингвистические памятники нашли свое прибежище в народном быту, то письменные памятники сохраняют в специальных древлехранилищах, где они оберегаются от огня, сырости и т. п.

Эти древлехранилища называются архивами.

Архив. И сразу же воображению рисуется что-то пыльное и затхлое, отжившее, прошлое… И видится этакий Акакий Акакиевич. Очки в оловянной оправе, непонятно как зацепившиеся за фиолетовый кончик носа; ворох пожелтевших листов, могильная тишина, шуршание бумаги, вечность… Что-то в этом роде представляется тем, кто никогда не соприкасался с архивами.

Есть еще, к сожалению, и такие люди, которые путают архивы с похоронными бюро или… «в общем с чем-то кладбищенским»! Ведь говорят же, что «такого-то пора сдать в архив». Это почти одно и то же, что «вычеркнуть из списка живых». Бюрократа у нас часто называют «архивной крысой», а рутинеров, цепляющихся за привычное, спокойное, старое, упрекают в том, что они «обросли архивной пылью».

Да, много нелестных выражений начинаются словом «архив». И виновато в этом прошлое архивного дела в царской России.

Вспомним, как безнадежно звучат слова составителя «Дела об описании прежних лет архивы». Их цитирует В. Короленко в докладе «Сто лет назад и в наше время».

Сто лет велось описание Балахнинского архива, и за это время «оказались от изъядения мышьми многие книги и на них оболочки, а у других и листы повреждены, и при том в палате от бываемых дождей сквозь каменный в потолке свод по ветхости на излатах крыши проходит течь, через что состоит крайняя опасность дабы в полагаемой в той палате производимым делам не могло причиниться погнития и повреждения».

И писатель, так и не обнаруживший Балахнинского архива, горестно резюмирует: «Пройдет еще сто лет. И опять кто-нибудь будет просматривать эти полуистлевшие вязки бумаг, если только мышеядь и пробитие дождями не покончит с ними так же успешно, как покончили они с большинством дел, находящихся в Балахнинском магистрате».

Вот что означало «сдать в архив»!

Это о документах. А люди, работавшие в них?

Невольно помянешь ядовитого мемуариста XIX века Филиппа Филипповича Вигеля. О, он умел позлорадствовать! Лучшего знатока архивов России конца XVIII и начала XIX века Бантыш-Каменского Вигель представил «мрачным старцем, всегда сердитым и озабоченным»: «…вечно брюзжащий, он не допускал иных интересов, кроме архивных; могильное молчание воцарялось в его присутствии; жизнь вне мертвых хартий была ему непонятна».

И, наверное, были такие, у кого на руках имелись бесценные документы, письма, книги и которые невольно задумывались: а стоит ли их сдавать в архив? Сохранятся ли они там для потомков? Ведь не только «мышеядь и пробитие дождями», но и пожары и бездушные чиновники в любой момент могут уничтожить эти ценности.

Автор книги рассказывает об известном революционере большевике Иосифе Федоровиче Дубровинском (1877–1913). В книгу включено большое количество фотографий.

Эта книга рассказывает о Желябове, его жизни и его борьбе.Хотя она написана как историко-биографическая повесть, в ней нет вымышленных лиц или надуманных фактов и даже скупые диалоги позаимствованы из отрывочных свидетельств современников или официальных материалов.Свидетельства противоречивы, как противоречивы всякие мемуары. Не многие из них повествуют о Желябове. Ведь те, кто стоял к нему ближе, погибли раньше его, вместе с ним или несколько позже и не успели оставить своих воспоминаний. Те немногие, кто дожил до поры, когда стало возможным вспоминать вслух, многое забыли, растеряли в одиночках Шлиссельбурга, в карийской каторге, кое-что спутали или осветили субъективно.

Предлагаемая читателю повесть — увлекательный рассказ о полной революционной романтики, самоотверженной борьбы за счастье рабочих жизни большевика-ленинца, видного деятеля нашей партии Федора Андреевича Сергеева, известного под именем Артема, человека, о котором при жизни создавались легенды. Книга посвящается 75-летию первой русской революции.

Деятельность А. И. Герцена охватывала политику, философию и эстетику, художественное творчество и публицистику, критику и историю общественной мысли и литературы.Автор знакомит читателя с Герценом-философом. Герценом-политиком, художником, публицистом, издателем и в то же время показывает русскую общественную жизнь 40 - 60-х годов, революцию 1848 года в Европе, духовную драму этого, по словам современника, "самого русского из всех русских", много потрудившегося во имя России.

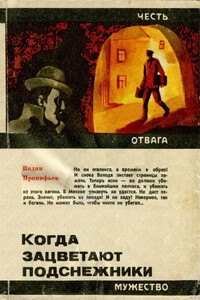

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В монографии исследуется один из вопросов взаимоотношений древнего Египта с Нубией, а именно вопрос становления аппарата египетской военной и гражданской администрации на этой территории. Прослеживаются три этапа, связанные с изменениями характера политики Египта в этом регионе, которые в конечном счете привели к превращению Нубии в египетскую провинцию. Выделена роль местного населения в системе сложившихся египетских административных институтов. Исследование охватывает период Древнего, Среднего и Нового царств.

В основе книги лежит историко-культурная концепция, суть которой – рассмотрение истории абхазов, коренного населения Абхазии не изолированно, а в тесном взаимодействии с другими соседними народами и древними цивилизациями. Здесь всегда хорошо прослеживалось биение пульса мировой политики, а сама страна не раз становилась ареной военных действий и политико-дипломатических хитросплетений между великими державами древности и средневековья, нового и новейшего времени. За последние годы были выявлены новые археологические материалы, архивные документы, письменные источники, позволившие объективнее рассмотреть многие исторические события.

Книга, написанная археологом А. Д. Грачем, рассказывает о том, что лежит в земле, по которой ходят ленинградцы, о вещественных памятниках жизни населения нашего города в первые десятилетия его существования. Книги об этом никогда еще не было напечатано. Твердо установилось представление, что археологические раскопки выявляют памятники седой старины. А оказывается и за два с половиной столетия под проспектами и улицами, по которым бегут автобусы и трамваи, под дворами и скверами, где играют дети, накопились ценные археологические материалы.

Материалы III Всероссийской научной конференции, посвящены в основном событиям 1930-1940-х годов и приурочены к 70-летию начала «Большого террора». Адресованы историкам и всем тем, кто интересуется прошлым Отечества.

Очередной труд известного советского историка содержит цельную картину политической истории Ахеменидской державы, возникшей в VI в. до н. э. и существовавшей более двух столетий. В этой первой в истории мировой державе возникли важные для развития общества социально-экономические и политические институты, культурные традиции.

Монография посвящена актуальной научной проблеме — взаимоотношениям Советской России и великих держав Запада после Октября 1917 г., когда русский вопрос, неизменно приковывавший к себе пристальное внимание лидеров европейских стран, получил особую остроту. Поднятые автором проблемы геополитики начала XX в. не потеряли своей остроты и в наше время. В монографии прослеживается влияние внутриполитического развития Советской России на формирование внешней политики в начальный период ее существования. На основе широкой и разнообразной источниковой базы, включающей как впервые вводимые в научный оборот архивные, так и опубликованные документы, а также не потерявшие ценности мемуары, в книге раскрыты новые аспекты дипломатической предыстории интервенции стран Антанты, показано, что знали в мире о происходившем в ту эпоху в России и как реагировал на эти события.