Современная стратегическая обстановка на Дальнемъ Востокѣ - [5]

Большевики отлично понимаютъ, что при существующихъ условiяхъ мало шансовъ на то, что американцы примутъ эти предложенiя. Декретъ отъ 12-го декабря и служитъ для мистификацiи американскаго общественнаго мнѣнiя, создавая иллюзiю, что будто бы большевицкая власть надъ Россiей эволюцiонируетъ. Подобное мнѣнiе имѣетъ уже довольно широкое распространенiе среди Сѣверо-Американскихъ общественныхъ круговъ, ибо оно даетъ какъ бы моральное оправданiе признанiю Рузвельтомъ одного изъ самыхъ деспотическихъ правительствъ, которое только знаетъ Исторiя. Шансы на успѣхъ такой мистификацiи есть. Это свидѣтельствуется тѣмъ, что даже въ средѣ Британскаго общественнаго мнѣнiя, казалось бы уже достаточно освѣдомленнаго въ искренности большевицкаго правительства, можно встрѣтить мнѣнiе, считающее, что главной цѣлью дектрета отъ 12-го декабря является "создать многочисленное и сытое населенiе на дальневосточной окраинѣ СССР ("Дейли Экспресс" отъ 13-го декабря 1935 г.).

II. Максимумъ красныхъ силъ, который можетъ быть собранъ на Дальнемъ Востокѣ

Еще до разоренiя большевиками дальневосточнаго края, онъ нуждался въ привозѣ извнѣ. Такъ, напримѣръ, въ 1913 г. пришлось ввезти въ него 10.000.000 пудовъ хлѣба (около 15.000 тоннъ). Объясняется это тѣмъ, что Дальнiй Востокъ, хотя и представляетъ собою страну, богатую въ смыслѣ экономическихъ возможностей, но для использованiя этихъ послѣднихъ его территорiя должна пройти черезъ довольно долгiй процессъ колонизацiи. Заселенiе же Приамурья могло начаться только съ окончанiемъ постройки Амурской ж. д., послѣднее звено которой было открыто для движенiя лишь во время Мiровой войны.

Насколько велико разоренiе края, вызванное хозяйничанiемъ большевиковъ, свидѣтельствуется слѣдующими цифрами:

Въ 1917 г. общая площадь посѣва въ трехъ областяхъ нашего Дальняго Востока[23] исчислялась въ 1.160.000 десятинъ, въ 1931 г. эта же площадь равнялась 700.000 десятинъ. Къ осени 1933 года разоренiе Края еще увеличилось, дойдя до крайняго предѣла. Поэтому нельзя вѣрить тѣмъ наивностямъ, которыми такъ богаты сообщенiя изъ СССР иностранныхъ корреспондентовъ. Къ этой категорiи должны быть отнесены и сообщенiя московскаго корреспондента англiйской газеты "Дейли Экспрессъ", напечатанныя въ ней 22-го декабря, въ которыхъ говорится, что на Дальнемъ Востокѣ сооружены огромные заводы какъ, напримѣръ, "заводы имени Ворошилова во Владивостокѣ", и заканчиваемый въ этомъ же году заводъ "Комсомольскiй", который долженъ явиться "гордостью всего совѣтскаго союза". Слѣдующiя цифры свидѣтельствуютъ, что подобныя извѣстiя являются лишь очереднымъ большевицкимъ блефомъ: общее число рабочихъ обрабатывающей промышленности въ Приморской области (считая не только Владивостокъ, но и всѣ города и села) исчисляется лишь 39 тысячами. Какимъ образом, при столь ничтожномъ числѣ мѣстныхъ рабочихъ рукъ, могутъ быть сооружены огромные заводы, является секретомъ изобрѣтателя. Самое большое, чего могли бы фактически достигнуть сейчасъ большевики, это созданiя починочныхъ мастерскихъ, которыя избавили бы отъ отсылки обильной матерiальной части современной армiи, даже для несерьезныхъ исправленiй, за нѣсколько тысячъ километровъ въ тылъ.

Учитывая экономическое положенiе, создавшееся сейчасъ въ Приморьѣ и Приамурьѣ, можно категорично утверждать, что Красноая Армiя, собранная тамъ, будетъ нуждаться въ подвозѣ рѣшительно всѣхъ видовъ снабженiя изъ Сибири и Европейской Россiи.

Въ царское время для такого подвоза служили двѣ желѣзныхъ дороги (Восточно-Китайская и Амурская) и р. Амуръ. Теперь, съ утратой Россiей господства въ Сѣверной Манчжурiи, отпала возможность использованiя не только кратчайшей и болѣе могучей желѣзной дороги (Восточно-Китайской), но также и рѣки Амура.

Такимъ образомъ, Красная Армiя, собранная въ Приморьѣ и Приамурьѣ, можетъ базироваться исключительно на подвозѣ по Амурской желѣзной дорогѣ.

Эта основная предпосылка упрощаетъ разрѣшенiе интересующаго насъ вопроса. Намъ нужно лишь установить количество поѣздовъ, необходимое для существованiя современной армiи. Силу армiи мы будемъ измѣрять числомъ линейныхъ, т. е. пѣхотныхъ дивизiй, предполагая, что другiе рода войскъ, а также корпусныя и армейскiя учрежденiя приданы этой армiи въ требуемыхъ для выполненiя поставленныхъ стратегическихъ задачъ нормахъ.

Обратимся прежде всего къ опыту нашей войны съ Японiей въ 1904–1905 гг.

Мы начали войну, имѣя въ "Манчжурской армiи" 9 пѣх. дивизiй, базировавшихся на Сибирскую однопутную желѣзную дорогу съ провозоспособностью въ 7–8 воинскихъ поѣздовъ въ сутки. Съ теченiемъ войны возрастала численность армiи и увеличивалась провозоспособность желѣзной дороги. Ко времени Мукденскаго сраженiя (въ концѣ февраля 1905 года) наши три армiи, дѣйствовавшiя въ Манчжурiи, имѣли 22 пѣх. дивизiи, провозоспособность же достигла 12–14 воинскихъ поѣздовъ въ сутки[24]. Учитывая, что около 15 % прибывающихъ поѣздовъ обслуживало все время продолжающееся сосредоточенiе (подвозъ новыхъ частей войскъ изъ Европейской Россiи), мы получимъ, что поддержанiе жизни армiи производилось приблизительно 11 поѣздами, то есть, по ½ поѣзда

История Первой мировой войны в отечественной и зарубежной литературе в основном представлена работами, анализирующими преимущественно военно-политическую, стратегическую, оперативно-тактическую и социально-экономическую составляющие. Социологическая и социально-психологическая сторона проблемы, связанная с изучением войны как социального явления, оставалась, как правило, вне поля зрения исследователей. А между тем сущность причин, по которым Россия по окончании Первой мировой войны не оказалась ни в лагере победителей, ни в стане побежденных, лежит именно в области анализа ее «живой силы» — психического состояния и социального самочувствия военнослужащих на фронте и гражданского населения в тылу.Этот пробел во многом восполняется фундаментальной работой, принадлежащей перу русского военного теоретика Николая Николаевича Головина (1875-1944).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

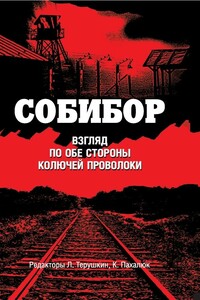

Нацистский лагерь уничтожения Собибор… Более 250 тыс. евреев уничтожены за 1,5 года… 14 октября 1943 г. здесь произошло единственное успешное восстание в лагерях смерти, которое возглавил советский командир Александр Печерский. Впервые публикуются последняя и наиболее полная версия его мемуаров, воспоминания многих соратников по борьбе и свидетельства «с другой стороны»: тех, кто принимал участие в убийстве невинных людей. Исследования российских и зарубежных авторов дают общий контекст, проливая свет на ряд малоизвестных страниц истории Холокоста.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Это суровое документальное повествование не предназначено для легкого чтения. В нем любознательный читатель найдет для себя немало поучительного, узнает о том, как бывшие красногвардейцы, партизаны и чекисты, во главе с коммунистом В. П. Бертиным, при активном содействии обкома партии и правительства молодой Якутской республики, еще при жизни В. И. Ленина, открывали и осваивали золотоносные месторождения на Алдане, и как самые закаленные и упорные из них в составе первой Верхнеколымской геологоразведочной экспедиции высадились на берег Охотского моря и открыли золотую Колыму. Читатель узнает также о том, как старатели и якуты-проводники помогли Ю. А. Билибину, С. Д. Раковскому и П. М. Шумилову найти в жизни более верную дорогу, чем у их отцов, и стать патриотами своей социалистической Родины, лауреатами Государственной премии. Эта книга — о повседневном будничном героизме советских геологов и золотоискателей.

Герои этой книги – потомки нацистских преступников. За три года журналист Татьяна Фрейденссон исколесила почти полмира – Германия, Швейцария, Дания, США, Южная Америка. Их надо было не только найти, их надо было уговорить рассказать о своих печально известных предках, собственной жизни и тяжком грузе наследия – грузе, с которым, многие из них не могут примириться и по сей день. В этой книге – не просто удивительные откровения родственников Геринга, Гиммлера, Шпеера, Хёсса, Роммеля и других – в домашних интерьерах и без цензуры.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Автор, один из фигурантов громкого «театрального дела» режиссёра Кирилла Серебренникова, рассказывает историю своего «сопротивления». Книга эта – одновременно и триллер, и крутой детектив, и готический роман ужасов, это и жесткий памфлет, и автобиография. Но как бы ни определить её жанр, это повествование о стойкости, верности убеждениям и своему делу.