Советский опыт, автобиографическое письмо и историческое сознание: Гинзбург, Герцен, Гегель - [8]

Поэт подумал вслух за великое множество других людей, которые повели бы себя иначе, да и ничего подобного им в голову не пришло бы, а все–таки каждый из них на свой лад тоже был заворожен безмерностью фигуры Сталина, отождествляемой (чаще бессознательно?) уже не просто с абсолютной деспотической властью, но и — в такой немыслимо огромной стране, после такой огромной революции! — словно бы с самой субстанцией истории. Иначе говоря, с чем–то несравненно большим, чем какая бы то ни было власть и сила, а именно: с их первоисточником. И следовательно — с великой тайной» [44].

Как и Лидия Гинзбург (на которую он ссылается), Баткин поместил размышления в духе «встречи в Йене» в контекст исторической эсхатологии гегельянско–марксистского толка: «Гипноз слагался из разных элементов; но в его подоснове было вот это ощущение тысячелетия: конца всей прежней истории и начала неисчерпаемой вечности…» [45] Можно предполагать, что, как и Пастернак в свое время, Баткин говорил за множество своих современников и соотечественников.

В Советской России «завороженность» властью как всепоглощающая эмоция была завороженностью историзмом, укрепленным в своей проникающей силе с помощью литературы, которая в автобиографических жанрах довела такой историзм до отдельного человека. Такое историческое сознание оказалось эмоциональным эквивалентом религии. В самом деле, современники описывали момент бытия в истории, переживаемый в контакте с властью, как опыт непосредственного переживания трансцендентного, доступный и человеку внерелигиозного сознания.

Не один Баткин в поисках объяснения опыта 1930‑х годов воспользовался «записями» Лидии Гинзбург и ее образами [46]. Так, Р. М. Фрумкина в замечательных мемуарах 1997 года «О нас — наискосок» прибегает (по крайней мере четыре раза) к словам Гинзбург, чтобы описать опыт своего круга (она, как и другие, использует категорию «мы»): «…лучше всех об этом написала Л. Я. Гинзбург» [47]. Фрумкина впервые упоминает имя Гинзбург, рассказывая о том, как школьницей в 1940‑е годы научилась осмыслять жизнь сквозь произведения русской классики, которые внимательно читала вместе с комментариями; она называет два имени: Белинский и Герцен («Былое и думы») [48]. На следующей странице Фрумкина рассказывает, что в классе проходила педагогическую практику студентка–историк Светлана Сталина, которая убеждала и ее поступать на исторический факультет.

(Оговорюсь, что я не хочу свести все дело к влиянию Лидии Гинзбург, но стремлюсь показать, как работает механизм многослойного культурного посредничества.)

6

Сделаю несколько методологических замечаний.

Мой центральный тезис таков: в ХХ веке, как и в XIX, парадигмы истории идей — такие, как гегельянский историзм, — опосредованные в исторических исследованиях и кодифицированные в автобиографическом письме — являются инструментами интерпретации личного опыта отдельного человека и средством конструирования группового интеллигентского сознания.

От самого своего зарождения в постнаполеоновскую эпоху до мобилизации в сталинскую и постсталинскую гегельянский историзм прошел через различные инстанции культурного посредничества и подвергся видоизменениям.

Я рассматриваю метафоры и эмблемы как носителей такого исторического самосознания. (Разумеется, не одни метафоры и эмблемы выполняют эту функцию.) Так, в поисках объяснения своего опыта люди постсталинских времен в дневниках и мемуарах пользовались эвристическим и эмоциональным потенциалом эмблематической ситуации, которую я называю «встреча в Йене». Будь это встреча Гегеля, на улице, с Наполеоном на белом коне или Пастернака, в коридоре коммунальной квартиры, со Сталиным на другом конце телефонного провода, речь идет о конфронтации человека и власти–истории. Такие ситуации — сигнал жанра и авторской позиции (как в мемуарах Эренбурга) или развернутая философская концепция, которая сопровождается высокой степенью рефлексии и отсылками к источникам (как у Гинзбург в эссе «Поколение на повороте») — это (пользуясь формулой Гинзбург) своего рода «ходячие знаки», которые «выделяют из себя социальные и эмоциональные смыслы».

7

Вернемся к мемуарам о советском опыте. Разнообразные варианты «йенской встречи» можно найти во многих автобиографических текстах. Описания моментальной, эмоционально интенсивной встречи со Сталиным стали общим местом в интимных документах сталинской эпохи. Такова запись (от 22 апреля 1936 года) из дневника Корнея Чуковского, опубликованного в 1994 году. Это изображение русского интеллигента на rendez–vous с советской властью — еще не омраченное ожиданием катастрофы — поразило тогда многих:

«22/IV [1936] Вчера на съезде [ВЛКСМ] сидел в 6‑м или 7 ряду. Оглянулся: Борис Пастернак. Я пошел к нему, взял его в передние ряды (рядом со мной было свободное место). Вдруг появляются Каганович, Ворошилов, Андреев, Жданов и Сталин. Что сделалось с залом — a ОН стоял, немного утомленный, задумчивый и величавый. Чувствовалась огромная привычка к власти, сила и в то же время что–то женственное, мягкое. Я оглянулся: у всех были влюбленные, нежные, одухотворенные и смеющиеся лица. Видеть его — просто видеть — для всех нас было счастьем. К нему все время обращалась с какими–то разговорами Демченко. И мы все ревновали, завидовали, — счастливая! Каждый его жест воспринимали с благоговением. Никогда я даже не считал себя способным на такие чувства. Когда ему аплодировали, он вынул часы (серебряные) и показал аудитории с прелестной улыбкой — все мы так и зашептали: «Часы, часы, он показал часы» — и потом расходясь, уже возле вешалок вновь вспоминали об этих часах.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

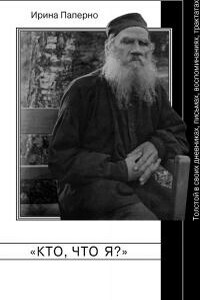

В книге исследуются нехудожественные произведения Льва Толстого: дневники, переписка, «Исповедь», автобиографические фрагменты и трактат «Так что же нам делать?». Это анализ того, как в течение всей жизни Толстой пытался описать и определить свое «я», создав повествование, адекватное по структуре самому процессу бытия, — не литературу, а своего рода книгу жизни. Для Толстого это был проект, исполненный философского, морального и религиозного смысла. Ирина Паперно — филолог, литературовед, историк, профессор кафедры славистики Калифорнийского университета в Беркли.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

За последние десятилетия, начиная c перестройки, в России были опубликованы сотни воспоминаний, дневников, записок и других автобиографических документов, свидетельствующих о советской эпохе и подводящих ее итог. При всем разнообразии они повествуют о жизнях, прожитых под влиянием исторических катастроф, таких как сталинский террор и война. После падения советской власти публикация этих сочинений формировала сообщество людей, получивших доступ к интимной жизни и мыслям друг друга. В своей книге Ирина Паперно исследует этот гигантский массив документов, выявляя в них общие темы, тенденции и формы.

Для современной гуманитарной мысли понятие «Другой» столь же фундаментально, сколь и многозначно. Что такое Другой? В чем суть этого феномена? Как взаимодействие с Другим связано с вопросами самопознания и самоидентификации? В разное время и в разных областях культуры под Другим понимался не только другой человек, с которым мы вступаем во взаимодействие, но и иные расы, нации, религии, культуры, идеи, ценности – все то, что исключено из широко понимаемой общественной нормы и находится под подозрением у «большой культуры».

Биография Джоан Роулинг, написанная итальянской исследовательницей ее жизни и творчества Мариной Ленти. Роулинг никогда не соглашалась на выпуск официальной биографии, поэтому и на родине писательницы их опубликовано немного. Вся информация почерпнута автором из заявлений, которые делала в средствах массовой информации в течение последних двадцати трех лет сама Роулинг либо те, кто с ней связан, а также из новостных публикаций про писательницу с тех пор, как она стала мировой знаменитостью. В книге есть одна выразительная особенность.

Лидия Гинзбург (1902–1990) – автор, чье новаторство и место в литературном ландшафте ХХ века до сих пор не оценены по достоинству. Выдающийся филолог, автор фундаментальных работ по русской литературе, Л. Гинзбург получила мировую известность благодаря «Запискам блокадного человека». Однако своим главным достижением она считала прозаические тексты, написанные в стол и практически не публиковавшиеся при ее жизни. Задача, которую ставит перед собой Гинзбург-прозаик, – создать тип письма, адекватный катастрофическому XX веку и новому историческому субъекту, оказавшемуся в ситуации краха предыдущих индивидуалистических и гуманистических систем ценностей.

В книге собраны воспоминания об Антоне Павловиче Чехове и его окружении, принадлежащие родным писателя — брату, сестре, племянникам, а также мемуары о чеховской семье.

Поэзия в Китае на протяжении многих веков была радостью для простых людей, отрадой для интеллигентов, способом высказать самое сокровенное. Будь то народная песня или стихотворение признанного мастера — каждое слово осталось в истории китайской литературы.Автор рассказывает о поэзии Китая от древних песен до лирики начала XX века. Из книги вы узнаете о главных поэтических жанрах и стилях, известных сборниках, влиятельных и талантливых поэтах, группировках и течениях.Издание предназначено для широкого круга читателей.

Эта книга – вторая часть двухтомника, посвященного русской литературе двадцатого века. Каждая глава – страница истории глазами писателей и поэтов, ставших свидетелями главных событий эпохи, в которой им довелось жить и творить. Во второй том вошли лекции о произведениях таких выдающихся личностей, как Пикуль, Булгаков, Шаламов, Искандер, Айтматов, Евтушенко и другие. Дмитрий Быков будто возвращает нас в тот год, в котором была создана та или иная книга. Книга создана по мотивам популярной программы «Сто лекций с Дмитрием Быковым».