Соловьев и Ларионов - [16]

Несмотря на парадоксальность мышления юного историка (а может быть – именно благодаря ей), проф. Никольский эту работу опубликовал[20]. Несколько месяцев спустя на статью Соловьева в популярном рижском издании вышла небольшая, но энергичная рецензия за подписью Совет ветеранов. Ее авторы не видели никакой связи между указанными событиями и, в свою очередь, рассматривали возможность альтернативного хода истории в 1939 году. Гипотетическое будущее Латвии им виделось в самых радужных тонах.

Проф. Никольский, который в этих обстоятельствах счел необходимым вступиться за своего ученика, опубликовал свой Ответ рижским ветеранам[21]. Начал он с теоретического введения, в котором обосновывал важность в истории нравственного фактора. По мнению исследователя, нравственная ущербность лишала государства энергии, необходимой для их благополучного существования. Профессор показывал, как она опустошала их изнутри и превращала в пустую оболочку, сминаемую первым же ветром. В этом контексте им было рассмотрено падение великих государств Древнего мира (Греция, Рим) и Нового времени (СССР, США). Касаясь других государств, проф. Никольский привел пример Польши, договорившейся с большевиками в 1920 году и поглощенной ими же в 1945-м.

Вместе с тем, верный своей теории об отсутствии исчерпывающих научных истин, профессор указывал, что говорить можно лишь о тенденции, но не о правиле. В качестве исключения он приводил в пример англичан и американцев, ведших в том же 1920 году за спиной у генерала Ларионова сепаратные переговоры с большевиками и нимало впоследствии не пострадавших. В счастливом для англичан и американцев исходе дела решающим, по мнению петербургского профессора, оказался фактор расстояния и окруженность обоих англосаксонских государств водой. Географический же фактор позволил этим государствам повременить со вступлением во Вторую мировую войну до примерного выяснения обстановки. В этих случаях – и здесь Никольский шел навстречу Соловьеву – вода играла решающую роль.

Впрочем, признавался, подводя итоги, профессор, возможно, его взгляд на вещи излишне мрачен. С точки зрения проф. Никольского, скепсис его мог объясняться тем, что историки в большинстве своем – пессимисты, поскольку имеют дело преимущественно с покойниками. История – наука о мертвых, неожиданно заключал свое эссе русский профессор, в ней очень мало места для живых.

Разумеется, афористическая форма высказывания прежде всего была призвана подчеркнуть необходимость определенной дистанции по отношению к исследуемому материалу. И все-таки замечание руководителя произвело на Соловьева неизгладимое впечатление. В аспирантуру Института русской истории он поступал в довольно угнетенном состоянии. Мрамор Большого конференц-зала, где он сдавал вступительные экзамены, напоминал ему анатомический театр. С историческими лицами, которыми предстояло заниматься Соловьеву, его примиряло только то, что в период своей деятельности они были еще живы.

От мировоззренческого кризиса Соловьева окончательно спас отъезд аспиранта Калюжного. Помимо научной темы, от меланхолического поклонника генерала Соловьеву достался основной вопрос исследования (почему генерал остался жив?) и одна-единственная библиографическая карточка. Эта карточка содержала – конечно же! – данные книги А. Дюпон. Прочитав книгу, Соловьев нашел тему интересной и мало исследованной. Кроме всего прочего, генерал Ларионов был абсолютно мертв и являлся, таким образом, законным объектом научного исследования. Даже по самым строгим историческим меркам с ним уже можно было работать.

Но генерал был не просто мертв. Еще будучи жив, он, в отличие от многих исторических деятелей, рассматривал смерть как непременный факт жизни.

– Посмотрите на них, – говорил он об этих деятелях, – они действуют так, будто не знают, что их ждет смерть.

Генерал знал, что его ждет смерть. Он готовился к ней, маршируя в предгорьях Карпат и проверяя посты на Перекопе. Уже впоследствии, когда поздно вечером кто-то стучал в его дверь, у него всякий раз мелькала мысль, что это стучит смерть. И уж конечно, он ожидал ее стариком, сидя на молу в своем складном кресле. Он удивлялся, что она так долго не идет, но никогда не жалел об этом.

Однажды генерал сфотографировался в гробу. Взяв с собой фотографа, он зашел в бюро ритуальных услуг и попросил разрешения кратко воспользоваться гробом. Ему не смогли в этом отказать. Генерал оправил складки слежавшегося мундира, лег в гроб и, сложив на груди руки, закрыл глаза. Среди тревожного молчания ритуальных агентов фотограф сделал несколько снимков. Самый удачный из них известен почти так же, как знаменитое фото на молу. Он сопровождает большинство публикаций о генерале. Мало кто знает, что снимок был сделан при жизни этого выдающегося человека. Не подозревая о степени своей проницательности, некоторые исследователи отмечали отсутствие в снимке черт смерти. Более того, используя традиционную для таких случаев образность, они выражались в том смысле, что генерал на фотографии словно спит. На самом деле генерал не спал. Из-под прищуренных век он наблюдал за реакцией собравшихся и представлял, что они могли бы говорить о нем в случае его действительной смерти.

Евгений Водолазкин – филолог, специалист по древнерусской литературе, автор романа «Соловьев и Ларионов», сборника эссе «Инструмент языка» и других книг.Герой нового романа «Лавр» – средневековый врач. Обладая даром исцеления, он тем не менее не может спасти свою возлюбленную и принимает решение пройти земной путь вместо нее. Так жизнь превращается в житие. Он выхаживает чумных и раненых, убогих и немощных, и чем больше жертвует собой, тем очевиднее крепнет его дар. Но возможно ли любовью и жертвой спасти душу человека, не сумев уберечь ее земной оболочки?

Роман Евгения Водолазкина «Лавр» о жизни средневекового целителя стал литературным событием 2013 года (лауреат премий «Большая книга», «Ясная поляна», шорт-лист премий «Национальный бестселлер», «Русский Букер»), что вновь подтвердило: «высокая литература» способна увлечь самых разных читателей.«Совсем другое время» – новая книга Водолазкина. И в ней он, словно опровергая название, повторяет излюбленную мысль: «времени нет, всё едино и всё связано со всем». Молодой историк с головой окунается в другую эпоху, восстанавливая историю жизни белого генерала («Соловьев и Ларионов»), и это вдруг удивительным образом начинает влиять на его собственную жизнь; немецкий солдат, дошедший до Сталинграда («Близкие друзья»), спустя десятилетия возвращается в Россию, чтобы пройти этот путь еще раз…

Евгений Водолазкин – прозаик, филолог. Автор бестселлера “Лавр” и изящного historical fiction “Соловьев и Ларионов”. В России его называют “русским Умберто Эко”, в Америке – после выхода “Лавра” на английском – “русским Маркесом”. Ему же достаточно быть самим собой. Произведения Водолазкина переведены на многие иностранные языки.Герой нового романа “Авиатор” – человек в состоянии tabula rasa: очнувшись однажды на больничной койке, он понимает, что не знает про себя ровным счетом ничего – ни своего имени, ни кто он такой, ни где находится.

Евгений Водолазкин в своем новом романе «Брисбен» продолжает истории героев («Лавр», «Авиатор»), судьба которых — как в античной трагедии — вдруг и сразу меняется. Глеб Яновский — музыкант-виртуоз — на пике успеха теряет возможность выступать из-за болезни и пытается найти иной смысл жизни, новую точку опоры. В этом ему помогает… прошлое — он пытается собрать воедино воспоминания о киевском детстве в семидесятые, о юности в Ленинграде, настоящем в Германии и снова в Киеве уже в двухтысячные. Только Брисбена нет среди этих путешествий по жизни.

Евгений Водолазкин – автор романов «Лавр», «Авиатор», «Соловьёв и Ларионов», «Брисбен», сборников короткой прозы «Идти бестрепетно» и «Инструмент языка», лауреат премий «Большая книга», «Ясная Поляна» и «Книга года». Его книги переведены на многие языки. Действие нового романа разворачивается на Острове, которого нет на карте, но существование его не вызывает сомнений. Его не найти в учебниках по истории, а события – узнаваемы до боли. Средневековье переплетается с современностью, всеобщее – с личным, а трагизм – с гротеском.

«В связи с нынешней пандемией на каждой стране, каждом городе и каждом деревенском клубе висит амбарный замок. Возникает дерзкая догадка: а, может, дело не в вирусе? Может, дело как раз-таки в замках? Время снимать замки – и время их развешивать. Может быть, глобализация достигла той степени, когда все ждут повода, чтобы закрыть дверь? Эти и другие вопросы решают четыре пациента инфекционной больницы имени Альбера Камю. Они еще не знают, что на этом пути их ждут большие открытия». Евгений Водолазкин.

Юрий Мамлеев — родоначальник жанра метафизического реализма, основатель литературно-философской школы. Сверхзадача метафизика — раскрытие внутренних бездн, которые таятся в душе человека. Самое афористичное определение прозы Мамлеева — Литература конца света. Жизнь довольно кошмарна: она коротка… Настоящая литература обладает эффектом катарсиса — который безусловен в прозе Юрия Мамлеева — ее исход таинственное очищение, даже если жизнь описана в ней как грязь. Главная цель писателя — сохранить или разбудить духовное начало в человеке, осознав существование великой метафизической тайны Бытия. В 3-й том Собрания сочинений включены романы «Крылья ужаса», «Мир и хохот», а также циклы рассказов.

…22 декабря проспект Руставели перекрыла бронетехника. Заправочный пункт устроили у Оперного театра, что подчёркивало драматизм ситуации и напоминало о том, что Грузия поющая страна. Бронемашины выглядели бутафорией к какой-нибудь современной постановке Верди. Казалось, люк переднего танка вот-вот откинется, оттуда вылезет Дон Карлос и запоёт. Танки пыхтели, разбивали асфальт, медленно продвигаясь, брали в кольцо Дом правительства. Над кафе «Воды Лагидзе» билось полотнище с красным крестом…

Холодная, ледяная Земля будущего. Климатическая катастрофа заставила людей забыть о делении на расы и народы, ведь перед ними теперь стояла куда более глобальная задача: выжить любой ценой. Юнона – отпетая мошенница с печальным прошлым, зарабатывающая на жизнь продажей оружия. Филипп – эгоистичный детектив, страстно желающий получить повышение. Агата – младшая сестра Юноны, болезненная девочка, носящая в себе особенный ген и даже не подозревающая об этом… Всё меняется, когда во время непринужденной прогулки Агату дерзко похищают, а Юнону обвиняют в её убийстве. Комментарий Редакции: Однажды система перестанет заигрывать с гуманизмом и изобретет способ самоликвидации.

«Отчего-то я уверен, что хоть один человек из ста… если вообще сто человек каким-то образом забредут в этот забытый богом уголок… Так вот, я уверен, что хотя бы один человек из ста непременно задержится на этой странице. И взгляд его не скользнёт лениво и равнодушно по тёмно-серым строчкам на белом фоне страницы, а задержится… Задержится, быть может, лишь на секунду или две на моём сайте, лишь две секунды будет гостем в моём виртуальном доме, но и этого будет достаточно — он прозреет, он очнётся, он обретёт себя, и тогда в глазах его появится тот знакомый мне, лихорадочный, сумасшедший, никакой завесой рассудочности и пошлой, мещанской «нормальности» не скрываемый огонь. Огонь Революции. Я верю в тебя, человек! Верю в ржавые гвозди, вбитые в твою голову.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Роман Сенчин – прозаик, автор романов «Елтышевы», «Зона затопления», «Информация», многих сборников короткой прозы. Лауреат премий «Большая книга», «Ясная Поляна», финалист премий «Русский Букер», «Национальный бестселлер». Слом, сбой в «системе жизни» случается в каждой истории, вошедшей в новую книгу Романа Сенчина. Остросоциальный роман «Елтышевы» о распаде семьи признан одним из самых важных высказываний в прозе последнего десятилетия. В повестях и рассказах цикла «Срыв» жизнь героев делится на до и после, реальность предлагает пройти испытания, которые обнажат темные стороны человеческой души и заставят взглянуть по-другому на мир и на себя.

Евгений Водолазкин – автор романов «Лавр», «Авиатор», «Соловьёв и Ларионов», «Брисбен», лауреат премий «Большая книга», «Ясная Поляна» и «Книга года». Его книги переведены на многие языки. В новой книге «Идти бестрепетно» на первый план выходит сам автор. «Маленький личный Рай детства», история семьи, родные Петербург и Киев, Пушкинский Дом и занятия наукой, переход от филолога-медиевиста к писателю, впервые рассказанные подробности создания «Лавра», «Авиатора», «Брисбена»… В откровенном и доверительном разговоре с читателем остается неизменной фирменная магия текста: в ряд к Арсению-Лавру, авиатору Платонову и виртуозу Глебу Яновскому теперь встает сам Водолазкин.

В новой книге Романа Сенчина две повести – «У моря» и «Русская зима». Обе почти неприкрыто автобиографичны. Герой Сенчина – всегда человек рефлексии, человек-самоанализ, будь он мужчиной или женщиной (в центре повести «Русская зима» – девушка, популярный драматург). Как добиться покоя, счастья и «правильности», живя в дисбалансе между мучительным бытом и сомневающейся душой? Проза Сенчина продолжает традицию русской классики: думать, вспоминать, беспокоиться и любить. «Повести объединяет попытка героев изменить свою жизнь, убежать от прошлого.

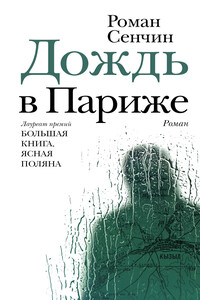

Роман Сенчин – прозаик, автор романов «Елтышевы», «Зона затопления», сборников короткой прозы и публицистики. Лауреат премий «Большая книга», «Ясная Поляна», финалист «Русского Букера» и «Национального бестселлера». Главный герой нового романа «Дождь в Париже» Андрей Топкин, оказавшись в Париже, городе, который, как ему кажется, может вырвать его из полосы неудач и личных потрясений, почти не выходит из отеля и предается рефлексии, прокручивая в памяти свою жизнь. Юность в девяностые, первая любовь и вообще – всё впервые – в столице Тувы, Кызыле.