Сквозь ночь - [10]

— Брось… Сила ихняя… вот и все… — задумчиво сказал он, когда село осталось позади.

К вечеру нас пригнали в Семеновку, на разоренный сахарный завод. Там оказалась вода, из окостенелой грязи торчала труба артезианского колодца с краном. Когда дошла очередь, мы напились впрок. Андрей промыл лицо.

— Ну погоди! — пробормотал он, ощупав кровавый рубец, тянувшийся от ноздри к мочке уха через щеку.

О том, рано ли захолодало осенью сорок первого года на Украине, вернее всех скажут те, кто ночевал в пересыльных лагерях. Не стану описывать все ночи, проведенные там, боюсь утомить читателя. Но об одной не могу не сказать.

В Хороле лагерь был на территории кирпичного завода; весь день сеял холодный дождь, а к вечеру прояснилось, повеяло морозом. Одежда вмиг залубенела, как стираное белье на зимнем ветру; ноги уходили по колено в густеющую тягучую глину. Негде было ни прилечь, ни даже присесть. У навесов, где прежде сушили или просто складывали кирпич, стоял немец в круто заломленной фуражке и глянцевом дождевике. Он стрелял из парабеллума в каждого, кто пытался войти под навес.

Он стоял за деревянным столбом, чтобы остаться незамеченным. Я отчетливо помню его лицо с крепким подбородком и густыми белесыми бровями — лицо умелого, терпеливого охотника.

В ту ночь я хотел удавиться, да не на чем было. Пусть это смешно, но действительно было не на чем.

— Сдохнуть успеешь, — сказал по этому поводу Захар. — Надо их пережить сперва.

Пережить, но кого же? Кто они, откуда они, сколько их? Как упрощенны были наши представления о фашизме и фашистах! Я рисовал их похожими на того, с моноклем, что торчал из танковой башни. Я мог довольно ясно представить себе его биографию: пруссак, из потомственных офицеров, из тщательно выведенной многовековой породы, отученной рассуждать; отец — помещик, гинденбурговский полковник или генерал, допустим — кавалерист, сын пересел с коня на танк, тут все понятно. Ну, а солдат в золотых очках?

Здесь я терялся. Не мог придумать ему подходящее прошлое. Мог лишь сказать почти наверняка, что он не был ни потомственным пруссаком, ни лавочником, ни сыном лавочника, ни заслуженным штурмовиком.

Когда он хлестнул меня по щеке, я прежде всего хотел спросить, сколько ему лет и какой университет он окончил. Знаю, это покажется странным, но было именно так.

Я вглядывался в лица конвоиров. Это были обыкновенные лица. Иногда конвоиры говорили о чем-то своем, улыбались, шутили. Возможно, среди них были немецкие рабочие. Как же так? Я должен был разобраться — и не мог.

Однажды я слышал, как один из конвоиров, молодой, жаловался другому, постарше, что его тошнит при виде крови; старший покровительственно усмехнулся, пожал плечами:

— А я могу есть бутерброды во время экзекуции. Дело привычки.

— Schrecklich! Это невозможно! — говорила спустя четыре года седая ученая фрау, хранитель известного всему миру музея скульптуры. — Ужасно, ужасно! — повторяла она, прижимая узкие бледные ладони к лицу. — Поверьте, мы не знали.

Стоило ли напоминать ей, что незнание не добродетель и не оправдание ни для кого?

Мне и теперь кажется, что я недостаточно знаю о социально-психическом комплексе, о тяжелом заболевании, которое принято называть фашизмом. Каждому хорошо известна картина кризиса, итог, результат: жгут, сажают в концлагеря, убивают, громят… Но до сих пор до конца не додумано, какими путями проникает зараза в кровь и мозг человека, — независимо от того, кто он, где родился, на каком языке баюкала его в детстве мать.

Мы бежали втроем, за пять километров от Кременчугского шталага. Вот как это произошло.

Ездовыми на фурах, двигавшихся позади колонны, были полупленные-полунемцы, теперь они назывались фольксдойчами. В Градижском пересыльном лагере их отпустили.

Колонну пригнали в Градижск поздним вечером. Было холодно, начинался дождь. Мы с Андреем и Захаром забрались в темноте под распряженные фуры и слышали, как фольксдойчи, вернувшиеся из лагерной комендатуры, радовались, что их наконец отпускают. Их отпускали именно здесь потому, что впереди был Кременчугский шталаг, то есть не пересыльный, а стационарный лагерь, там всех брали на строгий учет, для освобождения потребовались бы всякие формальности, а это долго.

Так говорили между собой в темноте фольксдойчи, пересыпая русские слова немецкими. Наевшись хлеба с салом и луком, они взяли свои мешки и ушли. А мы уснули под фурами, скрючившись на сырой земле.

Перед рассветом появились заспанные конвоиры. Посвечивая фонариками, они стали звать нараспев:

— Ка-арл!.. Хайнрих!.. Петер! — Видно, они не знали, что фольксдойчи отпущены.

— Запрягать умеете? — спросил шепотом Андрей.

Захар ответил, что ездил в основном на дрезине. Я тоже никогда не запрягал, но теперь надо было.

Мы вылезли из-под фур и молча принялись запрягать. Немцы посветили нам в лица фонариками, посоветовались, рявкнули: «Шнеллер!» — и ушли. Надо же было кому-нибудь везти их барахло.

Во дворе поднялся крик, колонну выгоняли. Андрей запряг быстро и помог нам с Захаром управиться с кучей ремней и железок. Мы взобрались на фуры и выехали вслед за колонной.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

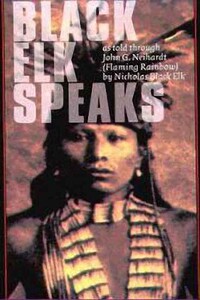

Джон Нейхардт (1881–1973) — американский поэт и писатель, автор множества книг о коренных жителях Америки — индейцах.В 1930 году Нейхардт встретился с шаманом по имени Черный Лось. Черный Лось, будучи уже почти слепым, все же согласился подробно рассказать об удивительных визионерских эпизодах, которые преобразили его жизнь.Нейхардт был белым человеком, но ему повезло: индейцы сиу-оглала приняли его в свое племя и согласились, чтобы он стал своего рода посредником, передающим видения Черного Лося другим народам.

Аннотация от автораЭто только кажется, что на работе мы одни, а дома совершенно другие. То, чем мы занимаемся целыми днями — меняет нас кардинально, и самое страшное — незаметно.Работа в «желтой» прессе — не исключение. Сначала ты привыкаешь к цинизму и пошлости, потом они начинают выгрызать душу и мозг. И сколько бы ты не оправдывал себя тем что это бизнес, и ты просто зарабатываешь деньги, — все вранье и обман. Только чтобы понять это — тоже нужны и время, и мужество.Моя книжка — об этом. Пять лет руководить самой скандальной в стране газетой было интересно, но и страшно: на моих глазах некоторые коллеги превращались в неопознанных зверушек, и даже монстров, но большинство не выдерживали — уходили.

Эта книга воссоздает образ великого патриота России, выдающегося полководца, политика и общественного деятеля Михаила Дмитриевича Скобелева. На основе многолетнего изучения документов, исторической литературы автор выстраивает свою оригинальную концепцию личности легендарного «белого генерала».Научно достоверная по информации и в то же время лишенная «ученой» сухости изложения, книга В.Масальского станет прекрасным подарком всем, кто хочет знать историю своего Отечества.

В книге рассказывается о героических боевых делах матросов, старшин и офицеров экипажей советских подводных лодок, их дерзком, решительном и искусном использовании торпедного и минного оружия против немецко-фашистских кораблей и судов на Севере, Балтийском и Черном морях в годы Великой Отечественной войны. Сборник составляют фрагменты из книг выдающихся советских подводников — командиров подводных лодок Героев Советского Союза Грешилова М. В., Иосселиани Я. К., Старикова В. Г., Травкина И. В., Фисановича И.

Встретив незнакомый термин или желая детально разобраться в сути дела, обращайтесь за разъяснениями в сетевую энциклопедию токарного дела.Б.Ф. Данилов, «Рабочие умельцы»Б.Ф. Данилов, «Алмазы и люди».