Скитальцы, книга первая - [5]

– Чево не служилось? – настырно переспросил старик.

А Степку разморило в тепле, ему страшно не хотелось уходить из пахнущих жильем сумерек. Павла выкатывала из печи хлебы, тяпала их ладонью, покрывала рушниками, досадовала на себя.

– Меньше надо было дверьми ходить, а то взад-вперед так и чешет... Как жать-то будешь? Поймают, батогов надавают, в кандалы ноги вденут, в Сибирь загремишь. Эх, соколик. Дак чево не служилось? Один хрен ведь, где жить? Там, в матрозах, дарово кормят, – не отступался Захарий, перекидываясь с дочери на гостя.

– А стоскнулось что-то, так домой потянуло. Вот до Няфты добегу и объявлюсь.

– Греха-то не натворил? Вы ведь с Няфты все с ножиками ходите.

– Не-не, батя...

– Тогда скидывай одежу, чай пить будем, поедим чего Бог послал.

Ели все молча, Степка жадился, торопился, отрывая еще от горячего каравая большие тяпухи и макая в кислую рыбу. Он раскраснелся, по щекам пошли крутые некрасивые пятна, давно не мытые руки заскорузли, пальцы потрескались на сгибах, соленая подлива разъедала кожу, и Степке, наверное, было больно. Павла неотрывно смотрела на парня, на худое большеглазое лицо, обросшее мелкой кудрявой шерстью, и было ей жалко его неистраченной материнской жалостью; подумалось, что надо бы затопить баньку, но опять же могут увидеть, лучше нагреть воды да в избе помыть Степку. Девка сидела у краешка стола и каждую минуту снималась то за тем, то за другим, а сама все прислушивалась к заулку, морща и без того старовидное лицо, сутуля широкие мужские плечи.

Потом дала Степке старый домашний совик да катанцы с высокими голяшками, выпроводила обратно в хлев, в угол, где было наметано сено, показала, как хорониться на случай беды. Степка сказал, что будет шить из купленной пестряди рубаху, попросил скроить и принести еще иголку и ниток. Павле смешно показалось, как это в потемни мужик будет себе рубаху шить, но вслух не усомнилась, сделала все, как просил, только упредила, чтобы огня ненароком не заронил, сено летошнее, палючее, ему искорки малой довольно, а сама побежала в деревню послушать, что люди бают.

А в лавке бабы говорили страшное...

Глава 3

Самоядский канинский пастух Матвей Лытуев показал выборному старосте Мартемьяну Петухину, что приехал он, Лытуев, по прежнему знакомству в избу ко вдове Парасковье Ханзиной, которая имеет жительство в тайбольской избе в двадцати верстах от Дорогой Горы по реке Кумже. Он зашел в дом и увидал беду. Баба лежит на полу мертвая, заколота, чего он испугался и ушел вон. Приехав в деревню, он объявил выборному старосте о том, и Мартемьян Петухин приехал в тот дом и увидел, что хозяйка Парасковья Ханзина лежит на полу мертвой, а дочь ее в овечнике заколота, клеть и коробья переломаны; померло с голоду пять коров, три теленка, тридцать пять овец, имущество пограблено, а что – неизвестно, преступника отыскать не могли, и пастуха Лытуева тоже взять не могли, ходит около чума с ружьем и топором, почему и не приступились к нему...

Из судебного дознания

Спал Степка Рочев в избе. Еще вечером попросил Павлу спрятать сверток, но девка отказывалась, сомневалась вслух, не краденое ли, а Степка клялся, что покупное все, и схоронить надо до той поры, когда объявится властям, а его помилуют, и он вернется и заберет все. Павла верила и не верила, но что-то мешало ей отказать парню, уж больно в потемках страшно ей было девичьим греховным страхом, и в голове-то у нее кружилось, и ноги шалили, слабли. Казалось, прожигал ее неспокойными глазами Степка Рочев. А он все шептал из темноты: «Не тать я, не убивец, не бойсь ты меня, Павлуша». Так сладко говорил, словно обещал что. И не отказала девка, взяла тяжелый сверток, но в избе не утерпела, отпорола с краю, высмотрела, лежали там платки женские да рубахи всякие; пугливо зашила заново и на улице под кряжи еловые положила и снегом прикрыла.

А сейчас лежала на лавке под ставенками, спать боялась, задирала голову в темноте, когда трепыхали куры в запечье иль с глухим плеском скатывались с крыши снежные навеси. Ведь знала она, что снег свалился, а чудилось Бог знает что. И так маялась до первых петушиных побудок, встала с белым неживым лицом, словно за ночь на пять лет постарела.

А днем страхи рассеялись, уже опять любопытно думалось о Степке, когда бегала по Дорогой Горе то за солью будто, то за свежей опарой, а сама все слушала чего-то иль на что-то решалась. Вечером все ворота полонила запорами, печь на второй раз протопила, воды нагрела, бочку залила, сверху тряпьем всяким накрыла, чтобы не выстыла, золу из печи вымела, соломы свежей настелила, приказала Степке лезть в чело. Степка мялся, ожидал, когда Павла выйдет куда или на худой конец отвернется, в избе жар стоял, и тело еще больше зудело. Захарий Шумов лежал на печи, любопытно подперев локтем дрожащую голову, и молчал, – может, думал о молодости своей иль жалел, что сыновей Бог прибрал. А Павла вдруг потянула Степку за рукав рубахи и ровно сказала:

– Снимай порты-то, застираю, пока паришься. От грязи-то все забукосело.

Владимир Личутин впервые в современной прозе обращается к теме русского религиозного раскола - этой национальной драме, что постигла Русь в XVII веке и сопровождает русский народ и поныне.Роман этот необычайно актуален: из далекого прошлого наши предки предупреждают нас, взывая к добру, ограждают от возможных бедствий, напоминают о славных страницах истории российской, когда «... в какой-нибудь десяток лет Русь неслыханно обросла землями и вновь стала великою».Роман «Раскол», издаваемый в 3-х книгах: «Венчание на царство», «Крестный путь» и «Вознесение», отличается остросюжетным, напряженным действием, точно передающим дух времени, колорит истории, характеры реальных исторических лиц - протопопа Аввакума, патриарха Никона.Читателя ожидает погружение в живописный мир русского быта и образов XVII века.

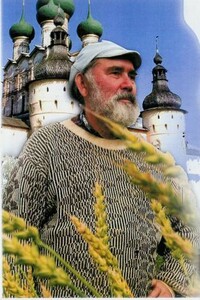

Исторический роман «Скитальцы» посвящен русскому религиозному расколу, который разъял все общество на две непримиримые стороны. Владимир Личутин впервые в сегодняшней литературе глубоко и всесторонне исследует этот странный потусторонний и реальный мир, эту национальную драму, что постигла Русь в XVII веке и сопровождает русский парод и поныне, подтверждая евангельскую заповедь: «Всякое царствие, разделившееся в себе, не устоит».Роман полон живописных картин русского быта, обрядов, национальных обычаев, уже полузабытых сейчас, - той истинной поэзии, что украшает нашу жизнь..Если в первой книге героям присущи лишь плотские, житейские страсти, то во второй книге они, покинув родные дома, отправляются по Руси, чтобы постигнуть смысл Православия и отыскать благословенное и таинственное Беловодье - землю обетованную.Герои романа переживают самые невероятные приключения, проходят все круги земного ада, чтобы обрести, наконец, духовную благодать и мир в душе своей.

Исторический роман «Скитальцы» посвящен русскому религиозному расколу, который разъял все общество на две непримиримые стороны. Владимир Личутин впервые в сегодняшней литературе глубоко и всесторонне исследует этот странный потусторонний и реальный мир, эту национальную драму, что постигла Русь в XVII веке и сопровождает русский народ и поныне, подтверждая евангельскую заповедь: «Всякое царствие, разделившееся в себе, не устоит».Роман полон живописных картин русского быта, обрядов, национальных обычаев, уже полузабытых сейчас, – той истинной поэзии, что украшает нашу жизнь.

Смелость, доброта, благородство и милосердие – эти черты русского характера раскрыты в увлекательном по сюжету, блестящем по мастерству романе известного русского писателя Владимира Личутина «Фармазон». Здесь ярко и выпукло показана и другая – трудная, сложная и суровая сторона жизни, нарисованы непростые образы людей заблудившихся.

Владимир Личутин по профессии журналист. «Белая горница» — его первая книга. Основу ее составляет одноименная повесть, публиковавшаяся до этого в журнале «Север». В ней рассказывается о сложных взаимоотношениях в поморской деревне на Зимнем берегу Белого моря в конце двадцатых годов.В сборник вошли также очерки о сегодняшней деревне, литературные портреты талантливых и самобытных людей Севера.

Владимир Личутин впервые в современной прозе обращается к теме русского религиозного раскола - этой национальной драме, что постигла Русь в XVII веке и сопровождает русский народ и поныне.Роман этот необычайно актуален: из далекого прошлого наши предки предупреждают нас, взывая к добру, ограждают от возможных бедствий, напоминают о славных страницах истории российской, когда «... в какой-нибудь десяток лет Русь неслыханно обросла землями и вновь стала великою».Роман «Раскол», издаваемый в 3-х книгах: «Венчание на царство», «Крестный путь» и «Вознесение», отличается остросюжетным, напряженным действием, точно передающим дух времени, колорит истории, характеры реальных исторических лиц - протопопа Аввакума, патриарха Никона.Читателя ожидает погружение в живописный мир русского быта и образов XVII века.

Из великого прошлого – в гордое настоящее и мощное будущее. Коллекция исторических дел и образов, вошедших в авторский проект «Успешная Россия», выражающих Золотое правило развития: «Изучайте прошлое, если хотите предугадать будущее».

«На берегу пустынных волн Стоял он, дум великих полн, И вдаль глядел». Великий царь мечтал о великом городе. И он его построил. Град Петра. Не осталось следа от тех, чьими по́том и кровью построен был Петербург. Но остались великолепные дворцы, площади и каналы. О том, как рождался и жил юный Петербург, — этот роман. Новый роман известного ленинградского писателя В. Дружинина рассказывает об основании и первых строителях Санкт-Петербурга. Герои романа: Пётр Первый, Меншиков, архитекторы Доменико Трезини, Михаил Земцов и другие.

Роман переносит читателя в глухую забайкальскую деревню, в далекие трудные годы гражданской войны, рассказывая о ломке старых устоев жизни.

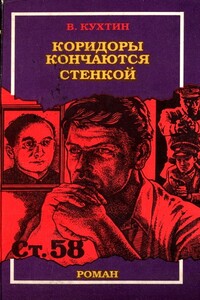

Роман «Коридоры кончаются стенкой» написан на документальной основе. Он являет собой исторический экскурс в большевизм 30-х годов — пору дикого произвола партии и ее вооруженного отряда — НКВД. Опираясь на достоверные источники, автор погружает читателя в атмосферу крикливых лозунгов, дутого энтузиазма, заманчивых обещаний, раскрывает методику оболванивания людей, фальсификации громких уголовных дел.Для лучшего восприятия времени, в котором жили и «боролись» палачи и их жертвы, в повествование вкрапливаются эпизоды периода Гражданской войны, раскулачивания, расказачивания, подавления мятежей, выселения «непокорных» станиц.

Новый роман известного писателя Владислава Бахревского рассказывает о церковном расколе в России в середине XVII в. Герои романа — протопоп Аввакум, патриарх Никон, царь Алексей Михайлович, боярыня Морозова и многие другие вымышленные и реальные исторические лица.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.