Сказка Востока - [3]

Из того же шкафа Иван Силантьевич взял две видавшие виды рюмки с пожелтевшими краями, разлил коньяк.

— А ты пьешь, кавказец?

— Если за здоровье, — мое настроение явно улучшилось.

— Только за здоровье, а то весь дрожу. Да и ты, видать, озяб, ожидая меня. Ну, — поднял он рюмку и, будто бы читая все мои мысли: — Ах да, закусить.

Он подошел к маленькому холодильнику, что стоял в углу, раскрыл и долго глядел, словно там есть выбор, кроме как одной тарелки с пересохшим сыром и пары ломтиков хлеба.

По рюмочке не получилось, и мы уже, как говорится, плотно уселись, а разговор только о Кавказе, Чечне.

— Вы, чеченцы, сами виноваты, — начал профессор Калмыков, — вы сами себя в горы и ущелья загоняете, а доказательств, что вы жили на равнине и всегда, и не просто — налицо. Вот, возьмем твой подарок, — он взял уже пустую бутылку коньяка. — Видишь, адрес — станица Наурская, как явствуют историки, взятая русскими на ура. Здесь сразу два вопроса, как минимум. Во-первых, клич «ура» — монголо-тюркского происхождения. Во-вторых, а у кого, как не у чеченцев, эта территория была взята? Значит, и на левом берегу, далеко за Тереком, на равнине, и даже в степях жили чеченцы почти всегда: и в Хазарии, и в Алании, и страна Симсим, и значительно позже, вплоть до покорения Россией.

— Так почему же это четко не определено в исторической науке?

— Понимаешь, каждая эпоха на свой лад перекраивает историю. Последний раз это случилось при Сталине в советское время, в сороковых-пятидесятых годах. Тогда, после победы СССР во Второй мировой войне, все было дозволено. А, как известно, в это время на Кавказе уже не было чеченцев: депортировали. Их и впредь не должно было там быть, а значит, и до этого тоже. Вот и выплеснули из тазика вас вместе с водой. Все в Лету кануло. Вот и ищи ветра в поле, точнее, в секретных архивах, может, что-то и осталось.

Иван Силантьевич довольно быстро ликвидировал следы нашего застолья, потирая руки, постановил:

— Так, пора работать. Все твои замечания справедливы. Как редакторы, мы обязаны привести все к науке, а значит, к общественным ценностям. Но, — он поднял палец, — прежде надо устроить небольшой перекур.

Оказывается, курить можно только в специально отведенных местах — на лестничных клетках. Довольно долго мы блуждали по едва освещенному коридору, где я пытался разглядеть таблички кабинетов.

— О, — поразился я на ходу. — А у вас здесь и музей, оказывается, есть.

Калмыков лишь кивнул.

На лестнице было мрачно, сыро, холодно, сквозило. Было слышно, как за окном набирает силу ветер. В полном молчании, о чем-то думая, мы уже докуривали, когда Иван Силантьевич неожиданно заявил:

— Кстати, а знаешь, кто нанес самый сокрушительный удар по всему Кавказу, и особенно Северному?

— Кто? — чуть не закричал я.

— Тимур, или, как называют европейцы, Тамерлан, — бросив окурок в урну, он довольно бодро тронулся обратно, как бы между прочим продолжая: — Как и все великие полководцы, он был деспот и злодей. Непокорных он уничтожал до последнего, любил из отрубленных голов пирамиды строить. А вы ведь всегда непокорны, строптивы. Вот и лазал он со своей стотысячной армией по вашим горам и ущельям, последнего выискивал, все с землей сровнял, все отравил. Об этом мало кто знает, но это исторический факт.

Кое-что из этого я уже исследовал, но слышать такое от специалиста — будто надо мной навис грозный меч Тамерлана. Я забылся, то ли заблудился, и наскочил на неожиданно остановившегося историка.

— Впрочем, — не реагируя на мою неловкость, не оборачиваясь, промолвил он, — в этом музее башка[2] Тамерлана. М-да, самого в конце-концов обезглавили.

С этими словами он поспешил дальше, а я, обуреваемый смешанными чувствами, продолжал смотреть на эту дверь и, когда шум шагов стих, чего скрывать, словно от испуга, побежал вслед.

Когда я вошел в кабинет, Калмыков стоял у окна и туда же поманил меня. На улице уже сгустились сумерки, ярким блеском светилась столица. Всюду лежал снег, и лишь прямо под нашим окном темной извилиной чернела не совсем замерзшая Москва-река.

— Я боюсь высоты, и редко когда подхожу к окну, хотя красота-то какая, — Калмыков постучал по стеклу, словно это препятствие могло его защитить от падения. — А вообще-то, — видя, что я почти уперся лбом в холодное стекло, он придвинулся ближе, — по моему глубокому убеждению, что подтверждается и многочисленными исследованиями, с огромной вероятностью, летом 1395 года, разгромив на Тереке Тохтамыша, Тимур без особого труда покорил все южнорусские города и вплотную подошел к Москве-реке, стал лагерем напротив города.

Резкий порыв ветра ударил в окно, так что мы оба отпрянули.

— Ну да, — после некоторой невольной паузы заговорил Калмыков, — Москва тогда — уже богатый город. Цель Тимура — нажива. Шансов выстоять против полчищ кочевников у Москвы нет. И, как явствуют документы, богатые слои населения вели тайные переговоры о сдаче города. И вдруг, совершенно неожиданно, прямо посреди ночи Тимур отсюда в спешном порядке бежал.

— У-у-у! — завыл за окном ветер, задрожало окно. Калмыков довольно быстро отошел, сел за стол.

Роман «Седой Кавказ», опубликованный в 2001 г., – остросюжетное, динамичное и захватывающее произведение. В нем как нигде более показана полная деградация и разложение советского строя, описан механизм распада огромной державы под величественным названием СССР. Эта перемена приводит к масштабным социальным потрясениям, меняет не только устои, но и жизненные ориентиры некоторых людей. «Седой Кавказ» – масштабное и где-то эпическое произведение. В нем много остроконечных граней, которые представлены в разных оттенках.

Действие романа охватывает конкретный временной период прошлого века: с 1924 по 1995 годы, с момента зарождения советского государства до полного распада системы. Становление власти Советов, пожалуй, одна из самых драматичных страниц в истории Северного Кавказа, где «приватизация» проходила наиболее жестоко. Война… Жители Дуц-Хоте в спешном порядке стремятся покинуть родные жилища. Они, до этой кошмарной ночи, думали, что до их высокогорного села не дойдет ужас истребления. Однако эти ожидания и мечты не оправдались.

Стигал – это человек, через судьбу которого прошла жуткая безумная «чеченская» война на стыке последних тысячелетий со всеми её катаклизмами – горем, предательством, потерей близких. Повествование романа ведется от лица героя, который лечится от онкологического заболевания. Этот драматизм захватывает, заставляет не только страдать вместе с героем, но и задуматься над тем, как жить сегодня в этом хрупком современном мире, окутанном военными событиями и терроризмом.

«Аврора» — роман о некоторых реалиях новейшей истории нашей страны. В основе сюжета — судьбы людей, являющихся невольными участниками трагических событий, происходящих в современной России. Герои романа — представители нашего общества, которые страдают, мучаются, верят, любят… и надеются.Роман «Аврора» о любви и чеченских войнах, о восстановлении научно-исследовательского института в военные годы, в первые годы после завершения войны.Мало кто в России, надо полагать, сейчас помнит о том, какая она, война, насколько отвратителен и страшен её лик.

«Дом проблем» роман сложный и идеологизированный, охватывающий период развала СССР, коммунистической идеологии и становления Российской Федерации. Это новейшая история, катаклизмы, войны, передел государственной собственности и многое другое.

Предыстория написания этого произведения такова. В одном из своих выступлений, посвященных военным действиям на Кавказе, лауреат Нобелевской премии немецкий писатель Гюнтер Грасс высказал мнение, что, если кто-нибудь из писателей напишет об этой войне роман, то она непременно закончится. Идея буквально захлестнула воображение автора этой книги, который хорошо знал, что такое война, потому что жил в ней, ее ощущал, от нее страдал, мучился и верил… Роман впервые был опубликован в 2003 году. Канта Ибрагимов – писатель, доктор экономических наук, профессор, академик Академии наук Чеченской Республики, лауреат Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства, – известен широкому читателю по романам: «Прошедшие войны» (1999), «Седой Кавказ» (2001), «Детский мир» (2005), «Сказка Востока» (2007), «Дом проблем» (2009).

«Кто лучше знает тебя: приложение в смартфоне или ты сама?» Анна так сильно сомневается в себе, а заодно и в своем бойфренде — хотя тот уже решился сделать ей предложение! — что предпочитает переложить ответственность за свою жизнь на электронную сваху «Кисмет», обещающую подбор идеальной пары. И с этого момента все идет наперекосяк…

Самое завораживающее в этой книге — задача, которую поставил перед собой автор: разгадать тайну смерти. Узнать, что ожидает каждого из нас за тем пределом, что обозначен прекращением дыхания и сердцебиения. Нужно обладать отвагой дебютанта, чтобы отважиться на постижение этой самой мучительной тайны. Талантливый автор романа `После запятой` — дебютант. И его смелость неофита — читатель сам убедится — оправдывает себя. Пусть на многие вопросы ответы так и не найдены — зато читатель приобщается к тайне бьющей вокруг нас живой жизни. Если я и вправду умерла, то кто же будет стирать всю эту одежду? Наверное, ее выбросят.

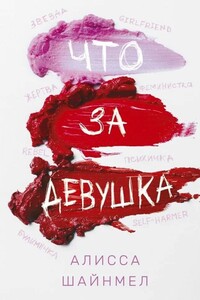

Однажды утром Майя решается на отчаянный поступок: идет к директору школы и обвиняет своего парня в насилии. Решение дается ей нелегко, она понимает — не все поверят, что Майк, звезда школьной команды по бегу, золотой мальчик, способен на такое. Ее подруга, феминистка-активистка, считает, что нужно бороться за справедливость, и берется организовать акцию протеста, которая в итоге оборачивается мероприятием, не имеющим отношения к проблеме Майи. Вместе девушки пытаются разобраться в себе, в том, кто они на самом деле: сильные личности, точно знающие, чего хотят и чего добиваются, или жертвы, не способные справиться с грузом ответственности, возложенным на них родителями, обществом и ими самими.

История о девушке, которая смогла изменить свою жизнь и полюбить вновь. От автора бестселлеров New York Times Стефани Эванович! После смерти мужа Холли осталась совсем одна, разбитая, несчастная и с устрашающей цифрой на весах. Но судьба – удивительная штука. Она сталкивает Холли с Логаном Монтгомери, персональным тренером голливудских звезд. Он предлагает девушке свою помощь. Теперь Холли предстоит долгая работа над собой, но она даже не представляет, чем обернется это знакомство на борту самолета.«Невероятно увлекательный дебютный роман Стефани Эванович завораживает своим остроумием, душевностью и оригинальностью… Уникальные персонажи, горячие сексуальные сцены и эмоционально насыщенная история создают чудесную жемчужину». – Publishers Weekly «Соблазнительно, умно и сексуально!» – Susan Anderson, New York Times bestselling author of That Thing Called Love «Отличный дебют Стефани Эванович.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.