Шесть систем индийской философии - [4]

Что же может сказать философ об этом разнообразном и вечно изменяющемся мире? Он может сказать только одно, а именно: мир нереален и не может быть реальным, что следует признать результатом незнания (авидьи), – не просто индивидуального незнания, а незнания, нераздельного с человеческой природой. Это незнание, хотя и в высшей степени нереально, существует, но может быть уничтожено знанием (видьей), то есть знанием, доставляемым ведантой; и так как все, что может когда-либо быть уничтоженным, не может считаться реальным, то и это космическое незнание должно быть рассматриваемо не как реальное, а только как временное. Нельзя сказать, что оно существует, нельзя сказать и того, что оно не существует; совершенно так же, как и наше обыкновенное невежество не может иметь притязаний на абсолютную реальность и постоянство, хотя мы временно и страдаем от него. Невозможно определить авидью, так же как невозможно определить и Брахмана, с тем, однако, различием, что первое может быть уничтожено, а второй никогда. Потому, согласно веданте, мир явлений, вызываемый подобно миражу в пустыне, имеет реальность только в Брахмане. Но следует при этом помнить, что воспринимаемое нами никогда не может быть абсолютным Брахманом, а только извращенным его изображением; совершенно так же, как луна, которую мы видим разнообразной и колеблющейся в ее постоянно изменчивых отражениях на волнующейся поверхности моря, не есть реальная луна, хотя и получает свои феноменальные свойства от реальной луны, пребывающей неизменной в ее отдаленности. Что бы ни думали о подобном взгляде на космос, этот космос, следует помнить, включает и нас самих так же, как и то, что мы называем объективным миром, – очевидно, что к нему нельзя применить нашего термина «нигилизм».

Существует только одно реальное бытие – Брахман; но оно невидимо, и его истинные свойства не воспринимаемы никакими чувствами; без него ничто, существующее в нашем знании, не может существовать: ни наше я, ни то, что в нашем познании есть не наше я.

Это одно понимание мира – понимание веданты; иное понимание санкхьи, которая признает наши восприятия восприятиями чего-то субстанционального – пракрити (потенциальности всех вещей) и рассматривает воспринимающую личность как вечно индивидуальную, не признавая ничего, кроме этих двух сил; своим соединением, или отождествлением, они создают то, что мы называем миром, а своим различием, или разделением, производят конечное блаженство, или абсолютность.

Эти два взгляда на мир и другие, менее важные, излагаемые другими системами индийской философии, составляют реальный объект того, чем вначале хотела быть философия, то есть объяснением мира. Такая определяющая идея дает даже догадкам Фалеса и Гераклита место среди исторических представителей развития философского мышления рядом с Платоном и Аристотелем, Декартом и Спинозой. Я требую почетного места в этой Валгалле для представителей веданты и санкхьи. Разумеется, можно определить смысл философии таким образом, чтобы исключить даже таких людей, как Платон и Спиноза, и наоборот, включить всех ботаников, энтомологов или бактериологов. Название, конечно, не важно, но важно определение. И если до сих пор никто, не прочитавший и не изучавший произведения Платона и Аристотеля, Декарта и Спинозы, Локка, Юма и Канта в оригинале, не называл себя философом, то, я надеюсь, настанет время, когда человек, не знакомый, по крайней мере, с двумя главными системами древней индийской философии – ведантой и санкхьей, – не будет признаваться за философа. Президент, как бы могуществен он ни был, не именуется Его Величеством, почему же наблюдатель, собиратель и анализатор, каковы бы ни были их сведения, будет именоваться философом?

Обыкновенно никто лучше автора не может знать недостатков его книги, и я могу сказать поистине, что немногие настолько сознают дефекты моей Истории индийской философии, как я сам; мою работу нельзя назвать историей, так как в ней почти совершенно отсутствует хронология. Я имел намерение в моей книге дать только изложение некоторых выдающихся пунктов шести признанных систем индийской философии. Я не имею притязаний на полноту; наоборот, если я и имею какое-либо притязание на похвалы, то только за попытку выпустить то, что казалось мне менее важным и не могущим возбудить сочувствие читателя-европейца. Если мы Желаем, чтобы наши друзья полюбили наших друзей, мы не рассказываем о всех их хороших качествах, а останавливаемся на двух, трех наиболее хороших сторонах их характера. Это я и пытался сделать для моих старых друзей – Бадараяны, Капилы и других. Но даже и при этом невозможно было избежать повторений при изложении каждой из шести систем, потому что во всех них много общего, с небольшими видоизменениями; чем более я изучал различные системы, тем более признавал верность мнения Виджнянабхикшу, что за разницей между шестью системами кроется общий фонд того, что можно назвать национальной или народной философией, огромное озеро философских мышления и языка, далекого от севера в этом далеком прошлом, из коего каждый мыслитель мог черпать то, что было ему нужно. Потому я не буду удивлен, если ученые-санскритологи осудят меня за большие упущения, а изучающие философию скажут, что в моей книге слишком много по одному и тому же вопросу, обсуждаемому шестью различными школами. Я сделал, что мог, – может быть, и немногое – и буду считать себя вознагражденным, если мне удастся возбудить интерес к так долго пренебрегаемой сокровищнице философского мышления и если моя работа как можно скорее будет заменена более полным и более охватывающим исследованием индийской философии.

Стоицизм, самая влиятельная философская школа в Римской империи, предлагает действенные способы укрепить характер перед вызовами современных реалий. Сенека, которого считают самым талантливым и гуманным автором в истории стоицизма, учит нас необходимости свободы и цели в жизни. Его самый объемный труд, более сотни «Нравственных писем к Луцилию», адресованных близкому другу, рассказывает о том, как научиться утраченному искусству дружбы и осознать истинную ее природу, как преодолеть гнев, как встречать горе, как превратить неудачи в возможности для развития, как жить в обществе, как быть искренним, как жить, не боясь смерти, как полной грудью ощущать любовь и благодарность и как обрести свободу, спокойствие и радость. В этой книге, права на перевод которой купили 14 стран, философ Дэвид Фиделер анализирует классические работы Сенеки, объясняя его идеи, но не упрощая их.

Автор книги — немецкий врач — обращается к личности Парацельса, врача, философа, алхимика, мистика. В эпоху Реформации, когда религия, литература, наука оказались скованными цепями догматизма, ханжества и лицемерия, Парацельс совершил революцию в духовной жизни западной цивилизации.Он не просто будоражил общество, выводил его из средневековой спячки своими речами, своим учением, всем своим образом жизни. Весьма велико и его литературное наследие. Философия, медицина, пневматология (учение о духах), космология, антропология, алхимия, астрология, магия — вот далеко не полный перечень тем его трудов.Автор много цитирует самого Парацельса, и оттого голос этого удивительного человека как бы звучит со страниц книги, придает ей жизненность и подлинность.

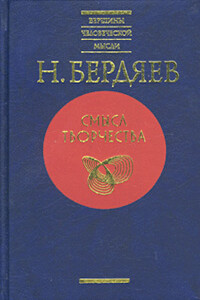

«… Постановка „Бесов“ в Художественном театре вновь обращает нас к одному из самых загадочных образов не только Достоевского, но и всей мировой литературы. Трагедия Ставрогина – трагедия человека и его творчества, трагедия человека, оторвавшегося от органических корней, аристократа, оторвавшегося от демократической матери-земли и дерзнувшего идти своими путями. Трагедия Ставрогина ставит проблему о человеке, отделившемся от природной жизни, жизни в роде и родовых традициях, и возжелавшем творческого почина.

Размышления знаменитого писателя-фантаста и философа о кибернетике, ее роли и месте в современном мире в контексте связанных с этой наукой – и порождаемых ею – социальных, психологических и нравственных проблемах. Как выглядят с точки зрения кибернетики различные модели общества? Какая система более устойчива: абсолютная тирания или полная анархия? Может ли современная наука даровать человеку бессмертие, и если да, то как быть в этом случае с проблемой идентичности личности?Написанная в конце пятидесятых годов XX века, снабженная впоследствии приложением и дополнением, эта книга по-прежнему актуальна.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.