Шеллинг - [48]

Пятнадцатилетний период (с 1794 по 1809 г.) был временем бурного философского развития для Шеллинга, ему удалось за этот срок, говоря его же словами, вставить в историю философии новый лист. «Страница заполнена, лист нужно перевернуть», — заявил он в первой берлинской лекции в 1841 г. «Переворачивание», как оказалось, означало очень драматичный переворот всего мировоззрения. В самом деле, какие разительные контрасты между первоначальными и позднейшими его взглядами! Если прежде он бросал дерзкий вызов христианской традиции («У нас… нет ортодоксальных понятий бога», «нет никакого личного бога», «мы пойдем дальше понятия личной сущности», — читаем мы в письме к Гегелю от 4 февраля 1795 г.), то во «второй философии» он признает существование внемирового личного бога; тогда он вдохновлялся пантеизмом Спинозы и всеми силами старался придерживаться монизма, теперь же он делает шаг назад — к монотеизму христианского толка, к признанию бога как «владыки», который вступает в отношение дуализма к миру и к человеку. Взамен прежней уверенности в могуществе познания он преподносит одряхлевшее «пути господни неисповедимы». Эта измена разуму была выражением чего-то большего, нежели просто непоследовательности, личных заблуждений и случайных отклонений от того прогрессивного направления, главной фигурой которого Шеллинг был в годы своей молодости. В ренегатстве его выразилась болезнь времени, он «вышел из современности, указывая на больное место» (25, 2, 76).

Не одною только генеральной линией развития живет исторический период, но участь отпавших от нее трагична. Верно заметил о Шеллинге Арнольд Руге: «Судьба его, хотя она и заслужена, все же является для него великим несчастием» (цит. по: 25, 9, 551). Поэтому не удивительно, что вместе с резким осуждением и суровым приговором, выносимым Шеллингу такими противниками позднего его учения, как Фейербах, Гейне, Герцен, Маркс и Энгельс, у них же самих, у этих строгих и бескомпромиссных критиков, можно найти также слова сожаления и сострадания к этому человеку.

Ибо прежде он был иным — как раз тем Шеллингом, который остался вечно живым в памяти потомков: «поэтом науки» (как назвал его Герцен), предпринявшим блестящую попытку обосновать космический монизм исходя из взгляда на природу как на прекрасное художественное произведение. Эстетическое мировидение окрыляло его мысль, он стремился к прояснению и расширению горизонтов знания, пророчески указывал путь, по которому самому ему не довелось пройти до конца, но по которому успешно стали продвигаться другие. Он выковывал действенное орудие проникновения в тайны природы — диалектический метод, в разработке которого стал ближайшим предтечей Гегеля. Шеллинг был горячим сторонником «диалектической философии». Еще не вполне различая ее четкие и строгие формы, он был уже вдохновенным певцом ее. Своей натурфилософией он смело прокладывал пути теоретическому естествознанию. Энгельс в «Диалектике природы» утвердил в правах на существование целый ряд положений, уходящих своими корнями в шеллинговскую философию природы; последняя имеет специфическую значимость для материализма уже потому, что содержит в себе идею построения такой теории познания, которая имеет свою предпосылку и основу в науке о природе. Шеллинг явился замечательным предшественником современного исторического метода в естественных и общественных науках. В этом отношении выдающееся место наряду с учением о естественноприродном процессе занимает также и его философия искусства. В ней обобщены и систематизированы взгляды немецких романтиков на искусство как на последовательно раскрывающийся в истории единый и закономерный процесс, в понимании которого у Шеллинга выпукло очерчивается ближайший прообраз гегелевской модели диалектически-противоречивого развития через тезис, антитезис и творческий синтез. Само постижение — не только как открытие нового, но и как усвоение старого — должно, по Шеллингу, стать творчеством. Истинное познание — это активный созидательный процесс. Всякое усвоение должно быть творческим — таково сокровенное завещание, оставленное нам мыслителем того периода, когда он был пламенным энтузиастом мысли. Безусловно, это должно относиться также к усвоению и пониманию его собственного учения.

Приложение

На русском языке публикуется впервые. Перевод выполнен З. Н. Зайцевой по: «Ideen zu einer Philosophie der Natur. Zusats zur Einleitung. — F. W. J. Schelling, Fruhschriften». Erster Band. Berlin, 1971, S. 223–231.

Шеллинг. [Начала учения о природе в системе философии тождества]

Абсолютное в вечном акте познания расширяет свою сферу (expandiert) переходом в особенное только для того, чтобы в абсолютном вмещении (Einbildung) своей бесконечности в само конечное воспринять его обратно в себя, и в нем это один акт. Следовательно, там, где реализуется как таковой один из моментов этого акта, например переход (Expansion) единства во множество, должен одновременно осуществиться и другой момент вбирания (Wiederaufnahme) конечного в бесконечное, как и тот, который соответствует акту, как таковому, — а именно там, где одно (экспансия бесконечного в конечное) есть непосредственно также и другое (возвращение конечного в бесконечное), — и каждый из этих моментов должен стать различимым в особенном.

Опубликовано в журнале: «Звезда» 2017, №11 Михаил Эпштейн Эти размышления не претендуют на какую-либо научную строгость. Они субъективны, как и сама мораль, которая есть область не только личного долженствования, но и возмущенной совести. Эти заметки и продиктованы вопрошанием и недоумением по поводу таких казусов, когда морально ясные критерии добра и зла оказываются размытыми или даже перевернутыми.

Книга содержит три тома: «I — Материализм и диалектический метод», «II — Исторический материализм» и «III — Теория познания».Даёт неплохой базовый курс марксистской философии. Особенно интересена тем, что написана для иностранного, т. е. живущего в капиталистическом обществе читателя — тем самым является незаменимым на сегодняшний день пособием и для российского читателя.Источник книги находится по адресу https://priboy.online/dists/58b3315d4df2bf2eab5030f3Книга ёфицирована. О найденных ошибках, опечатках и прочие замечания сообщайте на [email protected].

Эстетика в кризисе. И потому особо нуждается в самопознании. В чем специфика эстетики как науки? В чем причина ее современного кризиса? Какова его предыстория? И какой возможен выход из него? На эти вопросы и пытается ответить данная работа доктора философских наук, профессора И.В.Малышева, ориентированная на специалистов: эстетиков, философов, культурологов.

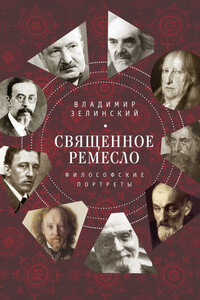

«Священное ремесло» – книга, составленная из текстов, написанных на протяжении 45 лет. Они посвящены великим мыслителям и поэтам XX столетия, таким как Вячеслав Иванов, Михаил Гершензон, Александр Блок, Семен Франк, Николай Бердяев, Яков Голосовкер, Мартин Хайдеггер и др. Они были отмечены разными призваниями и дарами, но встретившись в пространстве книги, они по воле автора сроднились между собой. Их родство – в секрете дарения себя в мысли, явно или неявно живущей в притяжении Бога. Философские портреты – не сумма литературоведческих экскурсов, но поиск богословия культуры в лицах.

Данное издание стало результатом применения новейшей методологии, разработанной представителями санкт-петербургской школы философии культуры. В монографии анализируются наиболее существенные последствия эпохи Просвещения. Авторы раскрывают механизмы включения в код глобализации прагматических установок, губительных для развития культуры. Отдельное внимание уделяется роли США и Запада в целом в процессах модернизации. Критический взгляд на нынешнее состояние основных социальных институтов современного мира указывает на неизбежность кардинальных трансформаций неустойчивого миропорядка.

Монография посвящена исследованию становления онтологической парадигмы трансгрессии в истории европейской и русской философии. Основное внимание в книге сосредоточено на учениях Г. В. Ф. Гегеля и Ф. Ницше как на основных источниках формирования нового типа философского мышления.Монография адресована философам, аспирантам, студентам и всем интересующимся проблемами современной онтологии.

В книге рассматриваются жизненный путь и сочинения выдающегося английского материалиста XVII в. Томаса Гоббса.Автор знакомит с философской системой Гоббса и его социально-политическими взглядами, отмечает большой вклад мыслителя в критику религиозно-идеалистического мировоззрения.В приложении впервые на русском языке даются извлечения из произведения Гоббса «Бегемот».

Н. Милеску Спафарий (1635–1708) — дипломат, мыслитель, ученый, крупнейший представитель молдавской и русской культуры второй половины XVII — начала XVIII в. Его трудами было положено начало развитию в Молдавии философии как самостоятельной науки.В книге рассматривается жизненный и творческий путь мыслителя, его философские взгляды, а также его дипломатическая деятельность.

Книга посвящена одному из крупнейших мыслителей второй половины XVIII — начала XIX века. Особое внимание в ней уделяется творческой биографии мыслителя. Философское и естественнонаучное мировоззрение Гёте представлено на фоне духовного развития Европы Нового времени.Для широкого круга читателей.

Книга посвящена жизни и творчеству великого арабского мыслителя XIV - начала XV в. Ибн-Хальдуна, предпринявшего попытку объяснить развитие общества материальными условиями жизни людей. В ней рассматриваются и общефилософские, экономические и социально-политические взгляды философа. Особое внимание уделено его концепции государства. Книга предназначается всем интересующимся историей философии и социально-политической мысли.