Сенька - [9]

Сенька винтовки не взял, только гранаты – шесть «лимонок» и две «РГД». Растыкал по карманам и повесил на пояс.

Потом повели куда-то через огороды к речке. Посадили в траншеи. В траншее было пусто. Это были старые траншеи, они успели уже обвалиться и заросли травой.

«На той стороне, верно, немцы», – подумал Сенька и спросил у сержанта, который их вел, немцы ли на той стороне.

– Немцы, немцы, а то кто ж. Вчера мы там были, а сегодня немцы. Вот сидите и не пускайте их сюда. Понятно?

И Сенька сидел и смотрел на тот берег и щупал гранаты в кармане, а потом вынул и разложил их все перед собой.

В груди его что-то дрожало, он думал о Николае, и ему хотелось обнять его изо всех сил и сказать, что сегодня что-то произойдет. Что именно, он и сам еще не знал, но что-то очень, очень важное…

– 8 —

Под утро на той стороне реки что-то заурчало, будто тракторы ехали. Но было темно, и ничего нельзя было разобрать. Потом перестало. Заквакали лягушки. Выползла луна. Где-то сзади, в траншее, послышался разговор. Двое командиров подошли к Сеньке. Один хромал и опирался на палочку.

– Какой роты, боец?

– А мы не с рот… Мы с медсанбата, – ответил Сенька и вытянул руки по швам.

– А-а-а… – неопределенно протянул хромой и, помолчав, спросил. – Танки где гудели?

«Значит, танки, а вовсе не тракторы». Сенька указал рукой в сторону, откуда доносился звук.

– К мосту прут, сволочи, – сказал хромой.

Другой командир выругался. У него был хриплый, простуженный голос.

– А куда ж? Конечно, к мосту.

За рекой опять заурчало. Сначала тихо, потом громче и громче. Хромой облокотился о бруствер и приложил руку к уху.

– Штук десять, никак не меньше.

– Часа через три рассветет.

– Часа через три, а то и раньше.

– Ч-черт…

– Синявский что – убит?

– Убит.

– А Крутиков?

– И Крутиков… Эх, был бы Крутиков… К самому танку бы подполз и на мосту бы подорвал.

– И бутылки ни одной со смесью?

– Будто не знаешь…

Они помолчали.

– Пройдем во вторую… к Рагозину.

Они ушли.

Сенька проводил их глазами – некоторое время еще было видно, как мелькали их головы над траншеей, – и облокотился о бруствер. Луна взошла уже высоко, и на той стороне был виден каждый домик. Они смешно лепились по самому откосу – берег был крутой. Чуть левее виднелась церковь. Из густой зелени выглядывала только маковка с крестом. Правее, вверх по течению, через реку тянулось что-то черное и плоское – должно быть, мост. Из-за домиков то тут, то там, осыпаясь золотым дождем, взвивались вверх ракеты и, осветив, как днем, белые домики и купы деревьев над рекой, шипя, гасли в камышах. Лениво строчили пулеметы. Красные и зеленые точки, догоняя и перегоняя друг друга, терялись где-то на этой стороне. Иногда около церкви начинал щелкать миномет, а потом откуда-то сзади доносились разрывы мин. С нашей стороны никто не отвечал.

Один раз, когда взлетела ракета, Сенька увидел трех человек, бегущих к реке, и понял, что это и есть немцы. Он чуть-чуть не бросил в них гранату, но вовремя спохватился – речка была широкая, метров восемьдесят, никак не меньше.

Опять послышались чьи-то шаги по траншее. Сенька обернулся. Те же двое, что проходили недавно.

– Ну как? – спросил один из них, останавливаясь около Сеньки.

– Да ничего. Стреляют помаленьку, товарищ… – Сенька запнулся, не зная, как обратиться.

– Лейтенант, – докончил за него командир и спросил, нет ли у него спичек.

– «Катюша» только, – ответил Сенька.

– Давай «Катюшу».

Сенька порылся в кармане, вытащил длинный, с пол-метра, фитиль, кремень, металлическую пластинку для высекания огня – все аккуратно завернутое в тряпочку – и протянул лейтенанту.

– Мы здесь рядом будем, – сказал лейтенант и прошел немного дальше по траншее.

Сенька опять облокотился о бруствер и стал смотреть на противоположный берег. Слышно было, как командиры долго высекали огонь – очевидно, не зажигался фитиль, – потом один из них спросил, который час.

– Тридцать пять второго.

Помолчали.

– Надо решение принимать, Ленька… Через час будет поздно…

– Надо…

– Кого ж послать? У меня три человека всего. Два из них раненые, а Степанов… да что о нем говорить…

– А гранат сколько?

– Гранат хватит. С гаком хватит. Ящиков пять. Да бросать их надо умеючи… Нету Крутикова. А Степанов только полные штаны наделает.

– А медсанбатовские?

– Что медсанбатовские… Одни калеки. С них спросить-то не спросишь. Подведут только.

Они долго молчали. Было видно только, как вспыхивают папиросы. Потом тот, которого звали Ленька, сказал:

– Значит… кому-то из нас. Или мне, или тебе.

– Куда тебе. С ногой-то…

– Не ногами же кидать. Руки здоровые. А ты левой и на десять метров не кинешь.

– Кину или не кину – другой вопрос, через час танки уже здесь будут.

И в подтверждение его слов за рекой опять заурчало.

Сенька пристально посмотрел в ту сторону, где урчало, ничего не увидел, собрал с бруствера гранаты, подтянул потуже ремень, расправил складки спереди, надел скатку через плечо и, засовывая гранаты в карман, подошел к командирам.

Где-то вдалеке пропел петух.

– 9 —

Первый танк неуверенно как-то вылез из-за полуобвалившейся хаты и, точно поколебавшись, идти дальше или не идти, медленно, переваливаясь с боку на бок, пополз к мосту. По нему никто не стрелял. Пушек в полку уже не было.

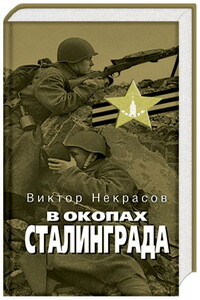

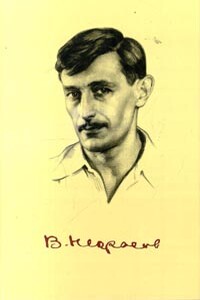

В книгу известного писателя, фронтовика, Виктора Платоновича Некрасова (1911–1987) вошли одна из правдивейших повестей о Великой Отечественной войне «В окопах Сталинграда», получившая в 1947 г. Сталинскую премию, а затем внесенная в «черные списки», изъятая из библиотек и ставшая библиографической редкостью.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Был у меня на фронте связной Валега. Настоящая его фамилия была Волегов, с ударением на первом „о“, но звали его все Валега. Это был маленький, сумрачный, очень молчаливый двадцатилетний алтаец. Делать он умел всё, терпеть не мог безделья, и ко мне, многого не умевшему делать, относился, как строгий отец к безалаберному сыну. А старше его я был на пятнадцать лет».

В книгу известного русского писателя, участника Великой Отечественной войны Виктора Платоновича Некрасова (1911–1987) вошли произведения, написанные на Родине («По обе стороны океана») и в годы вынужденной эмиграции («Записки зеваки», «Саперлипопет…»).

«Я привез из Америки одному мальчику подарок. Когда я увидел его, этот будущий подарок, на полке детского отдела большого нью-йоркского магазина, я сразу понял: оставшиеся деньги потрачены будут именно на нее — колумбовскую «Санта-Марию».

Книга повествует о жизни обычных людей в оккупированной румынскими и немецкими войсками Одессе и первых годах после освобождения города. Предельно правдиво рассказано о быте и способах выживания населения в то время. Произведение по форме художественное, представляет собой множество сюжетно связанных новелл, написанных очевидцем событий. Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся Одессой и историей Второй Мировой войны. Содержит нецензурную брань.

В августе 1942 года автор был назначен помощником начальника оперативного отдела штаба 11-го гвардейского стрелкового корпуса. О боевых буднях штаба, о своих сослуживцах повествует он в книге. Значительное место занимает рассказ о службе в должности начальника штаба 10-й гвардейской стрелковой бригады и затем — 108-й гвардейской стрелковой дивизии, об участии в освобождении Украины, Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии и Австрии. Для массового читателя.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В художественно-документальной повести ленинградского журналиста В. Михайлова рассказывается о героическом подвиге Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, о беспримерном мужестве и стойкости его жителей и воинов, о помощи всей страны осажденному городу-фронту. Наряду с документальными материалами автором широко использованы воспоминания участников обороны, воссоздающие незабываемые картины тех дней.

«— Между нами и немцами стоит наш неповрежденный танк. В нем лежат погибшие товарищи. Немцы не стали бить из пушек по танку, все надеются целым приволочь к себе. Мы тоже не разбиваем, все надеемся возвратить, опять будет служить нашей Красной Армии. Товарищей, павших смертью храбрых, честью похороним. Надо его доставить, не вызвав орудийного огня».