Семиосфера - [5]

1Кант И. Соч.: В 6 т. М., 1964. Т. 3. С. 191–192.

2 Мы сознательно вносим некоторую трансформацию в идею Канта, отождествляя его «я» с субъектом языка. То, что не входило в этот обычный тип поведения, являлось знаково не существующим. Этому «нормальному» поведению, не имеющему признаков, противостояло только поведение больных, раненых, тех, что воспринимались как «несуществующие». Так, например, Толстой в «Войне и мире» глубоко показал сущность этой древней стадной психологии, описав, как во время отступления пленных русских вместе с отходящей французской армией погибает Платон Каратаев. Пьер Безухов, вместе с ним совершающий этот трудный поход, перестает замечать своего друга. Даже момент, когда французский солдат убивает Платона Каратаева, Пьер видит/не видит — происходит расслоение психологического и физиологического зрения1.

Следующий этап состоит в том, что нетиповое поведение включается в сознание как возможное нарушение нормы — уродство, преступление, героизм. На этом этапе происходит вычленение поведения индивидуального (аномального) и коллективного («нормального»). И только на следующем этапе возникает возможность индивидуального поведения как примера и нормы для общего, а общего — как оценочной точки для индивидуального, то есть возникает единая система, в которой эти две возможности реализуются как неразделимые аспекты единого целого.

Таким образом, индивидуальное поведение и коллективное поведение возникают одновременно как взаимонеобходимые контрасты. Им предшествует неосознанность и, следовательно, социальное «не-существование» ни того ни другого. Первая стадия выпадения из неосознанного — болезнь, ранение, уродство или же периодические физиологические возбуждения. В ходе этих процессов выделяется индивидуальность, потом вновь растворяющаяся в безындивидуальности. Заданные постоянные различия поведения (половые, возрастные) превращаются из физиологических в психологические только с выделением личности, то есть с появлением свободы выбора.

Так постепенно психология и культура отвоевывают пространство у неосознанной физиологии.

Система с одним языком

Ставшая уже традиционной модель коммуникации типа:

1 См.: Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22 т. М., 1980. Т. 7. С. 168–169.

усовершенствованная Р. О. Якобсоном, легла в основу всех коммуникационных моделей. С позиции этой схемы, целью коммуникации (как подсказывает само слово communitas — общность, общение) является адекватность общения. Помехи рассматриваются как препятствия, вызываемые неизбежным техническим несовершенством. Кажется, что в идеальной модели, в сфере теории, ими можно пренебречь.

В основе этих рассуждений — абстракция, предполагающая полную идентичность передающего и принимающего, которая переносится на языковую реальность. Однако абстрактная модель коммуникации подразумевает не только пользование одним и тем же кодом, но и одинаковый объем памяти у передающего и принимающего. Фактически подмена термина «язык» термином «код» совсем не так безопасна, как кажется. Термин «код» несет представление о структуре только что созданной, искусственной и введенной мгновенной договоренностью. Код не подразумевает истории, то есть психологически он ориентирует нас на искусственный язык, который и предполагается идеальной моделью языка вообще. «Язык» же бессознательно вызывает у нас представление об исторической протяженности существования. Язык — это код плюс его история. Такое понимание коммуникации таит в себе фундаментальные выводы.

Передача информации внутри «структуры без памяти» действительно гарантирует высокую степень идентичности. Если мы представим себе передающего и принимающего с одинаковыми кодами и полностью лишенными памяти, то понимание между ними будет идеальным, но ценность передаваемой информации минимальной, а сама информация — строго ограниченной. Такая система не сможет выполнять всех разнообразных функций, которые исторически возлагаются на язык. Можно сказать, что идеально одинаковые передающий и принимающий хорошо будут понимать друг друга, но им не о чем будет говорить. Идеалом такой информации действительно окажется передача команд. Модель идеального понимания неприменима даже к внутреннему общению человека с самим собой, ибо в этом последнем случае подразумевается перенесение напряженного диалога внутрь одной личности. По словам гётевского Фауста, —

Zwei Seelen wohnen, ach, in meinen Brust! Die eine will sich von der andern trennen1.

В нормальном человеческом общении и, более того, в нормальном функционировании языка заложено предположение об исходной неидентичности говорящего и слушающего.

В этих условиях нормальной становится ситуация пересечения языкового пространства говорящего и слушающего:

1 Две души, увы, живут в моей груди! И одна хочет оторваться от другой. (Goethe J. W. Faust. Leipzig, 1982. S. 51–52).

В ситуации непересечения общение предполагается невозможным, полное пересечение (идентичность А и В) делает общение бессодержательным. Таким образом, допускается определенное пересечение этих пространств и одновременно пересечение двух противоборствующих тенденций: стремление к облегчению понимания, которое будет постоянно пытаться расширить область пересечения, и стремление к увеличению ценности сообщения, что связано с тенденцией максимально увеличить различие между А и В. Итак, в нормальное языковое общение необходимо ввести понятие напряжения, некоего силового сопротивления, которое пространства А и В оказывают друг другу.

Автор — выдающийся теоретик и историк культуры, основатель тартуско-московской семиотической школы. Его читательская аудитория огромна — от специалистов, которым адресованы труды по типологии культуры, до школьников, взявших в руки «Комментарий» к «Евгению Онегину». Книга создана на основе цикла телевизионных лекций, рассказывающих о культуре русского дворянства. Минувшая эпоха представлена через реалии повседневной жизни, блестяще воссозданные в главах «Дуэль», «Карточная игра», «Бал» и др. Книга населена героями русской литературы и историческими лицами — среди них Петр I, Суворов, Александр I, декабристы.

Монография вошла в сборник «Об искусстве», в котором впервые были собраны и систематизированы труды Ю.М.Лотмана по теории и истории изобразительного искусства, театра, кино, по общеэстетическим проблемам.

Книга, написанная видным советским ученым, содержит пояснения к тексту романа А. С. Пушкина, которые помогут глубже понять произведение, познакомят читателя с эпохой, изображенной в романе, деталями ее быта, историческими лицами, событиями, литературными произведениями и т. д.Комментарий поможет учителю при изучении пушкинского романа, даст ему возможность исторически конкретно и широко истолковать произведение.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга Ю. М. Лотмана (1922–1993), выдающегося филолога и культуролога, основателя Тартуско-московской семиотической школы, включает статьи, в которых иллюстрируется концепция культуры как текста, принесшая ученому всемирную известность. Конкретные объекты, такие как искусство, общество, индивидуальное и коллективное поведение рассматриваются здесь как тексты, действующие внутри сложного семиотического организма — культуры.http://fb2.traumlibrary.net.

Книга, предназначенная учителю-словеснику, познакомит с методами анализа литературного текста и покажет образцы применения этих методов к изучению произведений Пушкина, Лермонтова и Гоголя.Литературоведческий анализ дается на материале как включенных в школьную программу произведений, так и непрограммных.Работа будет способствовать повышению филологической культуры читателей.

В первый том "Избранных писем" Вл.И. Немировича-Данченко входят письма 1879-1909 гг. к А.П. Чехову, А.М. Горькому, К.С. Станиславскому и другим деятелям литературы и искусства.

Датский кинорежиссер Карл Теодор Дрейер снял 14 полнометражных фильмов, пережил переход от немого кинематографа к звуковому и от черно-белого – к цветному, между съемками своего великого кино подрабатывал газетной критикой и заказными короткометражками и десятилетиями вынашивал замысел фильма о жизни Христа. В сборник «О кино» вошли интервью с Дрейером и его главные критические и теоретические статьи.

Животные — извечные соседи и спутники человека. Люди издавна подмечали связь различных явлений в природе, подчас кажущихся необъяснимыми, с поведением животных. Так создавались народные приметы.В книге рассказывается о различных суевериях и предрассудках, связанных с животными, о знахарстве и колдовстве и т. п. Дается научнее объяснение различным явлениям, связанным с поведением животных.Рассчитана на слушателей народных университетов естественнонаучных знаний и на широкий круг читателей.

Новая книга политолога с мировым именем, к мнению которого прислушивается руководство основных государств, президента Center on Global Interests в Вашингтоне Николая Злобина – это попытка впервые разобраться в образе мыслей и основных ценностях, разделяемых большинством жителей США, понять, как и кем формируется американский характер, каковы главные комплексы и фобии, присущие американцам, во что они верят и во что не верят, как смотрят на себя, свою страну и весь мир, и главное, как все это отражается в политике США.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

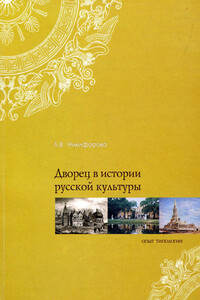

Дворец рассматривается как топос культурного пространства, место локализации политической власти и в этом качестве – как художественная репрезентация сущности политического в культуре. Предложена историческая типология дворцов, в основу которой положен тип легитимации власти, составляющий область непосредственного смыслового контекста художественных форм. Это первый опыт исследования феномена дворца в его историко-культурной целостности. Книга адресована в первую очередь специалистам – культурологам, искусствоведам, историкам архитектуры, студентам художественных вузов, музейным работникам, поскольку предполагает, что читатель знаком с проблемой исторической типологии культуры, с основными этапами истории архитектуры, основными стилистическими характеристиками памятников, с формами научной рефлексии по их поводу.