Счастье - [43]

Она снова переходит на язык, непривычный и трудный для нее, но уже родной.

— Я как тот ассимилированный самурай Иван Иваныч, что в сорок пятом году к нам в плен попал, — продолжает она. — Слыхали? К нему евойная династия приехала на Колыму, на самурайство звать — а он их матюгами. Здесь жена, дети косенькие, язык забыл, этикет забыл, — целоваться сперва полез. Подарки ихние пропил все, «Самсунги», только одна кассета с ритуалами осталась да самурайский меч. Он как нажрется — выйдет на колымский тракт, помашет им у кого-нибудь перед носом — и вспомнит свое происхождение. А большего ему не надо. Мне, вероятно тоже.

— И если нас выгнали — значит сумели выгнать, — говорит она вдруг ни к селу, ни к городу. — Богоизбранничество характеризуется слабовыраженным инстинктом самосохранения — не сочтите это за богохульство. Я, ить, человек православный… Хавроньею крещена… А ведь русских-то как гнали — и ничто… Иль там чтоб сорок лет по пустыне скитаться — да они б всем глотку перегрызли за такие дела… Безответный мы народ, мягкий…

Все это она говорит, методически, точно и мелко рубя капусту. И после минутной задумчивости продолжает:

— Был у нас в ту пору проректором профессор Горьков. Шибко я сохла по нему. И бает он мне раз: если хочешь, девка, держаться подле меня, ступай-ка ты в люди. Ты хоть и еврейка, но в хвилогии рубишь почище иных русских. Токмо опыту тебе не хватат. Иди, блядь, на фабрику, изучай пласты русского языка. А потом ко мне придешь — мы с тобой все и скумекаем.

Попала я на кондитерскую фабрику. По воскресеньям носили мы пирожки медовые в Трехсвятскую церкву. Я как войду туда — старухи шипят: «Ты куда прешься, нехристь усатая?!» — и гонят вместе с подносом. Профорг говорит: «Креститься тебе надо — мы так план не выполним». Что ж — надо так надо. Окрестили меня в день великомученицы Хавронии. И опять незадача: как писаться-то мне — Хавронья Рубинштейн, что ли? Пришлось стать Рубашкиной.

И верно говорят: как имячко с фамилией поменяешь — так и жизнь у тебя другая пойдет. Усы мои выпадать стали от жару печей, и словно поблекла вся, порыжела. Брови в муке. Пришла к Горькову — он сперва всматривался дико, а как заговорила — отрезал: «Я Голду хорошо знаю, а ты иди отсюда, русопятская харя; ты ивановска аль тверска?» — и смеется с Гиткой Фельдман и с нею обнимается.

А на фабрике упреки типа «аннулировал ты коня, четырехглазый» продолжали сыпаться на меня лавиною. И в сушильне морили, и в чан опускали, а приходят раз — ты чего, говорят, паскуда, в пирожки напихала, что их раскупили мы-мы-мыгновенно?! — запинается она, изображая то ли Лотмана, то ли самое себя. — Маслица, — говорю. — Вот мы из тебя сейчас маслице и сделаем.

Запихнули в плиту так, что до сих пор не могу из нее бок выпрастать. И что ж — сдалась я?! Нет! Открыла домашнюю пекарню и даже ходить с плитой наловчилась, ибо возможности человеческие не а-хы-хы-граничены. Девки-то, которые в плиту меня затолкали, приделали к ней колёски, облегченьице сделали. А литературой я боле не займаюсь и старшей по подъезду пообещала: ни стуку, ни грохоту, ни бутылок, ни предсмертных воплей, ни песен, ни статей, ни стихов вы боле от меня не услышите. Прошлое существует для меня лишь в виде рецептов.

А теперь что мне надо? А глэйхер тыш для пирожков да агизунд, чтоб у плиты не навернуться.

Она грустно улыбается, вспоминая о чем-то безвозвратно ушедшем, и, тихо напевая «Як помру я, заховайтэ на Украйни мылой…», принимается месить тесто.

ванная

— А! Мы, кажется, переборщили — градусов пятьдесят, не меньше. Спиртус-спиртус. Ты ешь капусту? — Это метафора? Ешь — Скажи: еще, еще-е? еще?! Эротика — плохо пахнет. А? Не то? Это метафора? Я не хочу скомпрометировать тебя, но ты полное говно. Особенно, когда говоришь о любви. — Орга-а-а-а-зм? Что такое? — Скажи — да, я хочу кофе, мерзкого растворимого кофе десятилетней давности — с комками. Что ты шепчешь, малыш? Узкие бедра, узкое, непроходимое, годами стонущее влагалище. Первый седой волос — там. Самый большой осколок — там.

А лет мне было двадцать шесть, когда я подорвалась на мине. Во все дожди болела изувеченная нога — «распаханный пах», я видела себя по-прежнему с висящей на сухожилии рукой (тогда она еще не действовала) — я видела отчетливо все: вплоть до пороховых синих точек, плотно укрепившихся под кожей; я знаю, где лежал мой серый глаз: он лежал под желтым карандашом. И когда осколок из скулы полез через глаз, и утром лицо было затоплено кровью, надо было держаться нормально и пройти до госпиталя так, чтобы никто не заметил, что с каждым шагом ты слепнешь. Профессор Сахей Ямагути сказал мне: «Вы будете мною довольны». Он оставил мне только странность взгляда и второй глаз. Русские врачи говорили что-то о воспалении головного мозга и трех месяцах жизни. Утренние перевязки стали моей косметикой. Моему жениху, Леве Бруштейну, я написала земляными чернилами: «Лев, я вышла замуж. Не надо ничего». — Он бросился под танк в тоскливом ужасе, даже никого не убив. — Нет! Он подбил танк! Трусливый волченок скулил, пока ему не принесли спирта. Все они казались мне левами. Сволочи-фашисты, заботливо оставив кучу еды, уходили. — Нет! Они ее бросали! Еду! — Они изолировали сыпнотифозных. — Нет! Бросили в лесу! Все вирусные лисы метались, прижимая термометры костлявыми подмышками. Их огненные задние ноги — круг и палка — были вскинуты ружьями. Вот и кончилась война. — Как я узнаю вас? — В каждом костыле у меня будет воткнуто по ромашке. Длинными весенними утрами в лаборатории я кропотливо делала посевы из внутренних органов животных, и что-то сладко дрожало у меня там: там. Пустота ждала своего наполнителя. Сначала мне было трудно чувствовать что-либо, кроме боли. Утром я в своей комнате-лаборатории промакивала лицо тряпкой, брала сигарету и шоколад, потом — почти до четырех — опыты, записи, папки. Все эти туалеты, кудри, букли — как мне было вспомнить все это? — со своим мятым черепом и избирательно отрастающими волосами. Сквозь плотные баковые шаровары нельзя было почувствовать запаха, — это я знаю точно. Странное воспоминание пронзало меня, когда я надевала прорезиненую маску: где был этот жест — скрежет резины и натягивание… В немецком фильме. Итак, я работала, шаровары прели, от сигарет я потела. Новый штамм! О, эти плоскости новых структур. Лаборатория связывалась с кабинетом стеклянным окошечком. Одичав в своем противогазе, я заглянула в него однажды, думая о формулировке. В кабинете стоял человек, страшно похожий на Леву — это порода, я знаю — не говори — ведь есть порода равных соотношений крови, скажем так. Квотеры, кворумы. Я думала: ну вот. Есть чашки Петри, есть шоколад, завивать мне нечего, есть цветочная тушь, какие-то каблучные старорежимные лапти, бирюзовое платье, трофейные чулки, одеколон «Чумичка», ногти я обкусаю все, а на большом пальце — подпилю, пластинка будет «Чардаши» — ведь я могу оторваться, малыш?! Только бы он не оказался дистрофической галлюцинацией. И я сняла маску, протерла не только руки, но и зачем-то лицо спиртом и, стараясь не хромать, вышла в кабинет. Я вспомнила о китайской рисовой пудре и помаде «Подруга». Вот и шрамы запудрю. Злым и хриплым от сердцебиения голосом я сказала:

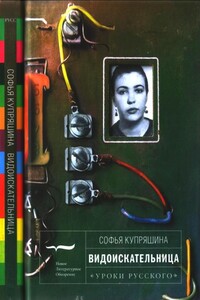

Новая книга Софьи Купряшиной «Видоискательница» выходит после длительного перерыва: за последние шесть лет не было ни одной публикации этого важнейшего для современной словесности автора. В книге собран 51 рассказ — тексты, максимально очищенные не только от лишних «историй», но и от условного «я»: пол, возраст, род деятельности и все социальные координаты утрачивают значимость; остаются сладостно-ядовитое ощущение запредельной андрогинной России на рубеже веков и язык, временами приближенный к сокровенному бессознательному, к едва уловимому рисунку мышления.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Настоящая книга целиком посвящена будням современной венгерской Народной армии. В романе «Особенный год» автор рассказывает о событиях одного года из жизни стрелковой роты, повествует о том, как формируются характеры солдат, как складывается коллектив. Повседневный ратный труд небольшого, но сплоченного воинского коллектива предстает перед читателем нелегким, но важным и полезным. И. Уйвари, сам опытный офицер-воспитатель, со знанием дела пишет о жизни и службе венгерских воинов, показывает суровую романтику армейских будней. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Боги катаются на лыжах, пришельцы работают в бизнес-центрах, а люди ищут потерянный рай — в офисах, похожих на пещеры с сокровищами, в космосе или просто в своих снах. В мире рассказов Саши Щипина правду сложно отделить от вымысла, но сказочные декорации часто скрывают за собой печальную реальность. Герои Щипина продолжают верить в чудо — пусть даже в собственных глазах они выглядят полными идиотами.

Роман «Деревянные волки» — произведение, которое сработано на стыке реализма и мистики. Но все же, оно настолько заземлено тонкостями реальных событий, что без особого труда можно поверить в существование невидимого волка, от имени которого происходит повествование, который «охраняет» главного героя, передвигаясь за ним во времени и пространстве. Этот особый взгляд с неопределенной точки придает обыденным события (рождение, любовь, смерть) необъяснимый колорит — и уже не удивляют рассказы о том, что после смерти мы некоторое время можем видеть себя со стороны и очень многое понимать совсем по-другому.

Есть такая избитая уже фраза «блюз простого человека», но тем не менее, придётся ее повторить. Книга 40 000 – это и есть тот самый блюз. Без претензии на духовные раскопки или поколенческую трагедию. Но именно этим книга и интересна – нахождением важного и в простых вещах, в повседневности, которая оказывается отнюдь не всепожирающей бытовухой, а жизнью, в которой есть место для радости.

«Голубь с зеленым горошком» — это роман, сочетающий в себе разнообразие жанров. Любовь и приключения, история и искусство, Париж и великолепная Мадейра. Одна случайно забытая в женевском аэропорту книга, которая объединит две совершенно разные жизни……Май 2010 года. Раннее утро. Музей современного искусства, Париж. Заспанная охрана в недоумении смотрит на стену, на которой покоятся пять пустых рам. В этот момент по бульвару Сен-Жермен спокойно идет человек с картиной Пабло Пикассо под курткой. У него свой четкий план, но судьба внесет свои коррективы.