Самолеты-призраки Третьего Рейха - [2]

В течение 1915 г. в общей сложности 37 германских цеппелинов выполнили двадцать рейдов над британской территорией. Они проводили разведку и сбрасывали бомбы, в результате взрывов которых были убиты 207 и ранены 532 человека. Самолеты Королевского воздушного корпуса (Royal Flying Corps — RFC)[1] и авиационной службы Королевского военно-морского флота (Royal Naval Ar Service — RNAS)[2] совершили 82 вылета, пытаясь перехватить их, но смогли провести над Англией лишь один воздушный бой, завершившийся безрезультатно. В то же время англичане потеряли в ходе этих вылетов пятнадцать самолетов. Немецкие же потери составили два цеппелина, которыми по иронии судьбы стали «L-3» и «L-4», но англичане к их гибели не имели отношения. 17 февраля, возвращаясь на базу после очередного вылета, они над Гельголандской бухтой попали в снежную бурю и совершили аварийные посадки на побережье Дании. Четыре члена экипажа «L-4» пропали без вести.

Однако основной задачей дирижаблей все же являлась разведка в интересах кайзеровского «Флота открытого моря». В отличие от самолетов эти сигарообразные монстры могли находиться в воздухе до 24 часов и, следовательно, обладали исключительно большим радиусом действия. Большая высота полета (4500–5000 м) поначалу делала зенитный огонь и действия вражеских истребителей неэффективными.

В итоге первый цеппелин был сбит над Англией только 31 марта 1916 г. Вечером того же дня со своих баз поднялись семь дирижаблей кайзеровского военно-морского флота, два из-за технических проблем с полдороги повернули обратно, но пять оставшихся продолжили путь. В 22.30 в районе городка Дартфорд, расположенного в нескольких километрах от восточной окраины Лондона, попал в лучи прожекторов и был подбит зенитным огнем LZ-48 «L-15». Его экипаж срочно сбросил бомбы, чтобы облегчить цеппелин и набрать высоту.

Вскоре дирижабль на высоте около 3000 м был перехвачен бипланом В.Е.2с, который пилотировал 32-летний секонд-лейтенант[3] Альфред де Бей Брандон (Alfred de Bathe Brandon). Он сверху сбросил на «L-15» дротики с взрывчаткой, в результате чего тот получил серьезные повреждения, но, несмотря на это, все же смог скрыться в темноте. Во время пересечения линии английского побережья цеппелин, имевший объем 31 900 куб. м, длину 163 метра и диаметр 19 метров, снова попал под огонь зенитных батарей и упал в устье Темзы. Это был первый крупный успех британской ПВО. Утром 1 апреля английский корабль отбуксировал поврежденный цеппелин на рейд Вестгейта, где он в тот же день в конце концов и затонул.

24 апреля 1916 г. германский флот в очередной раз вышел в Северное море с целью обстрелять города на побережье Англии. При этом впереди кораблей летело сразу семь цеппелинов. Отныне почти все походы немецких кораблей в Северном море сопровождались дальними разведчиками. К концу войны дирижабли значительно увеличились в размерах, став настоящими небесными монстрами. Так, «L-70» управлялся командой из 21 человека и имел семь обычных моторов общей мощностью 1820 л.с. Кроме того, для полетов на высоте 6000 м имелись несколько высотных двигателей. Это чудище длиной 211,5 м и диаметром 24 м приводилось в движение шестью пропеллерами. При этом цеппелин мог поднимать 43 т груза и развивать скорость 130 км/час.

Особую роль в успешных действиях цеппелинов сыграл начальник отряда воздушных кораблей фрегатен-капитан (капитан 2-го ранга) Штрассер. Германское командование высоко оценило его заслуги. 30 августа 1917 г. командующий флотом адмирал Рейнхард Шеер лично вручил Штрассеру орден «За заслуги».[4]

Сам Шеер потом писал о нем: «Он внушал своим подчиненным мысль о том, что цеппелинам принадлежит великая будущность. Чем сильнее развивалась неприятельская противовоздушная оборона, тем энергичнее Штрассер старался ее победить. В частности, он заставлял воздушные корабли подниматься как можно выше, и высота в 6000 м, которая в начале войны считалась недостижимой, была им достигнута». Штрассер лично принимал участие в налетах и разведывательных вылетах и погиб во время последней бомбардировки Англии 5 августа 1918 г.

Всего в годы Первой мировой войны британским силам ПВО удалось сбить или сильно повредить, принудив к посадке, 17 дирижаблей кайзеровского флота, 28 потерпели крушение или иные аварии, но их экипажи уцелели. Еще шесть были списаны из-за износа. При этом к концу войны в распоряжении немцев еще оставалось десять воздушных кораблей. В годы Первой мировой войны Германия наряду с другими видами разведки намного опередила своих противников и в части дальней авиаразведки.

Версальским договором 1919 г. Германии было запрещено иметь боевую авиацию. Впрочем, немцы быстро научились обходить ограничения. Легче всего обмануть противников было как раз в развитии воздушной разведки. Эта задача решалась использованием транспортной и спортивной авиации. Уже в начале 20-х гг. начались опыты по созданию технических средств аэрофотосъемки, проводившиеся под видом любительского фотографирования.

После официального создания Люфтваффе в 1935 г. развитию разведывательной авиации стало сразу придаваться большое значение. В январе 1938 г. командующий сухопутными войсками генерал-оберст Вернер фон Фрич (Werner von Fritsch) писал:

О роли авиации в Сталинградской битве до сих пор не написано ни одного серьезного труда. Складывается впечатление, что все сводилось к уличным боям, танковым атакам и артиллерийским дуэлям. В данной книге сражение показано как бы с высоты птичьего полета, глазами германских асов и советских летчиков, летавших на грани физического и нервного истощения. Особое внимание уделено знаменитому воздушному мосту в Сталинград, организованному люфтваффе, аналогов которому не было в истории. Сотни перегруженных самолетов сквозь снег и туман, днем и ночью летали в «котел», невзирая на зенитный огонь и атаки «сталинских соколов», которые противостояли им, не щадя сил и не считаясь с огромными потерями.

Книга посвящена судьбам девяти из асов Люфтваффе, награжденных Рыцарскими Крестами с Дубовыми Листьями, Мечами и Бриллиантами. Все они были незаурядными, талантливыми летчиками-истребителями, вписавшими свои имена в мировую военную историю. Книга основана на архивных материалах и будет интересна как специалистам, так и любителям военной истории.

Цель данной книги – непредвзято рассказать о том, как существовали и работали люди в годы Великой Отечественной войны.Неизвестные и малоизвестные факты о жизни и быте рабочих и крестьян в тылу, борьба с преступностью и саботажем, анализ самых громких уголовных процессов времен Великой Отечественной, трагические судьбы людей, по тем или иным причинам вынужденных дезертировать из армии или уклониться от призыва…Авторы книги не лакируют и не очерняют наше прошлое.Их задача – просто и беспристрастно поведать читателям о том, каковы были условия жизни в тылу и намного ли эта жизнь была легче и безопаснее, чем на фронте…

Книга показывает многообразную и обширную панораму противостояния немецкой авиации и советского флота в 1941–1945 гг. на Балтийском море, а также на Чудском и Ладожском озерах.Предназначается для широкого круга читателей, как специалистов, так и любителей военной истории.

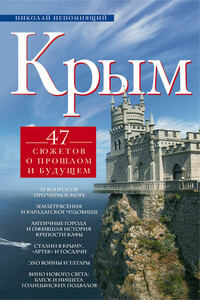

На небольшом клочке суши переплелись в сложном узоре уникальные ландшафты, исторические события, людские судьбы. Каждый найдет здесь кусочек своей родины: альпийский луг, азиатскую пустыню, среднерусское поле, таежный бурелом.Крым был яблоком раздора для десятков стран и империй.Много прошло по дорогам полуострова народов, культур, религий. И все они оставляли здесь частичку своих традиций и обычаев, частичку своей культуры и души.

В настоящее издание уникальных записок известного русского юриста, общественного деятеля, публициста, музыканта, черниговского губернского тюремного инспектора Д. В. Краинского (1871-1935) вошли материалы семи томов его дневников, относящихся к 1919-1934 годам.Это одно из самых правдивых, объективных, подробных описаний большевизма очевидцем его злодеяний, а также нелегкой жизни русских беженцев на чужбине.Все сочинения издаются впервые по рукописям из архива, хранящегося в Бразилии, в семье внучки Д.

Генерал М.К. Дитерихс (1874–1937) – активный участник Русско-японской и Первой мировой войн, а также многих событий Гражданской войны в России. Летом 1922 года на Земском соборе во Владивостоке Дитерихс был избран правителем Приморья и воеводой Земской рати. Дитерихс сыграл важную роль в расследовании преступления, совершенного в Екатеринбурге 17 июля 1918 года, – убийства Царской Семьи. Его книга об этом злодеянии еще при жизни автора стала библиографической редкостью. Дитерихс первым пришел к выводу, что цареубийство произошло из-за глубокого раскола власти и общества, отсутствия чувства государственности и патриотизма у так называемой общественности, у «бояр-западников».

Фредерик Лейн – авторитетный американский исследователь – посвятил свой труд истории Венеции с самого ее основания в VI веке. Это рассказ о взлете и падении одной из первых европейских империй – уникальной в своем роде благодаря особому местоположению. Мореплавание, морские войны, государственное устройство, торговля, финансы, экономика, религия, искусство и ремесла – вот неполный перечень тем, которые рассматривает автор, представляя читателю образ блистательной Венецианской республики. Его также интересует повседневная жизнь венецианцев, политика, демография и многое другое, включая мифы, легенды и народные предания, которые чрезвычайно оживляют сухой перечень фактов и дат.

Мистикой и тайной окутаны любые истории, связанные с эсэсовскими замками. А отсутствие достоверной информации порождало и порождает самые фантастические версии и предположения. Полагают, например, что таких замков было множество. На самом деле только два замковых строения имели для СС ритуальный характер: собор Кведлинбурга и замок Вевельсбург. После войны молва стала наделять Вевельсбург дурной славой места, где происходят таинственные и даже жуткие истории. Он превратился в место паломничества правых эзотериков, которые надеялись найти здесь «центр силы», дарующий если не власть, то хотя бы исключительные таланты и способности.На чем основаны эти слухи и что за ними стоит — читайте в книге признанного специалиста по Третьему рейху Андрея Васильченко.

В своей новой книге «Преступления без наказания» Анатолий Терещенко вместе с человеком, умудренным опытом – Умником, анализирует и разбирает некоторые нежелательные и опасные явления для России, которая в XX веке претерпела страшные военно-политические и социально-экономические грозы, связанные с войнами, революциями, а также развал Советского Союза и последовавшие затем негативные моменты, влияющие на российское общество: это глубокая коррупция и масштабное воровство, обман и пустые обещания чиновников, некомпетентность и опасное кумовство.