С трудом о прошлом, о былом. Очерки о жителях д. Верхние Таволги - [5]

Вместе с тем, быстрое освоение русскими Сибири, заселение Зауралья, возрастающая переброска хлеба, припасов, разного рода работных и служивых людей, а также транспортировка «денежной и соболиной казны» и «рухляди» поставили вопрос о новом сокращении пути в Сибирь и обратно.

В 1597 году Соликамский «посадский человек» Артемий Сафонов Бабинов нашёл новую дорогу по Уралу в Сибирь – через Соликамск к верховьям реки Туры. Дорога получила официальное название «Новая Сибирская Верхотурская дорога», которая в продолжении свыше полутора столетий являлась единственной действующей дорогой в Сибирь.

Открытие нового пути на восток вызвало необходимость основания на реке Туре – на восточном конечном пункте «Бабиновской дороги» (так она стала называться) – хорошо укреплённого пункта, чтобы обезопасить сообщение по новому пути. Так в 1589 году появился город Верхотурье – праотец всех городов Свердловской области, быстро превратившийся в важнейший административно-экономический центр Зауралья. Как отмечал один из исследователей Урала Л. Е. Иофа (1951), Верхотурье стало своеобразной «дверью в Сибирь». Через два года после основания Верхотурья, в 1600 году, на половине пути между Верхотурьем и Тюменью по стратегическим соображениям возник город Туринск, а Лозвинский и Пелымский городки, оставшиеся в стороне от нового пути в Зауралье и Сибирь, какутратившие свое значение, перестали развиваться.

Строительство укреплённых городков создавало предпосылки и для сельскохозяйственного освоения плодородных зауральских земель. Сначала вдоль рек, а затем и в глубинных районах зарождалось немало сельских населённых пунктов, в том числе и слобод, часть которых послужила основой для последующего возникновения городских поселений. Так, в 1621 году возникла Невьянская Слобода, в 1625 – Тагильская, в 1631 – Ирбитская, в 1644 – Краснопольская, в 1669 – Аятская слободы и другие крестьянские поселения. Наиболее интенсивно заселялись Верхотурский и Туринский уезды, а постепенно, с развитием горнозаводской промышленности Урала начали строиться крупные по тем временам чугунолитейные, железоделательные и медные заводы: Невьянский (1701), Каменский (1701), Алапаевский (1704), Уктусский (1702). Все эти заводы стали предшественниками будущих городов и вошли в их состав.

Важнейшим событием горнозаводского строительства в этот период явилось сооружение в центре быстро формирующегося района Урала Исетского завода, как основания будущего города Екатеринбурга (1723). Благоприятное месторасположение города, на границе Европы и Азии, способствовало тому, что он стал главным уральским городом, осуществляющим управление уральскими и сибирскими заводами.

Таволгами село назвалось

Деревня Верхние Таволги – сельское поселение в Невьянском районе, имеющее свою точку на карте и географические координаты (57°34′01″ с.ш. 60°22′28″ в. д.), а также почтовый адрес и почтовый индекс, свою историю и своё лицо. Возраст этой деревни позволяет отнести её к одному из самых старых поселений на Среднем Урале. Это красивая деревня, когда-то не бедная, приютившаяся по обоим берегам в верховьях речки Таволги. Таволга – река, небольшая по ширине, но довольно многоводная. Длина реки составляет 11 км. Устье её находится по правому берегу реки Нейва у д. Нижние Таволги.

Река Таволга

Кто и когда этой речке дал радующее слух, не менее красивое, чем и она сама, название – не известно, но в документах река Таволга упоминалась ещё в 1660-х годах. Наряду с распространённой версией происхождения названия реки от растения «таволга» (лабазник), цветущего белым цветом по её берегам, существуют и другие. Матвеев А. К. в своё время высказал мнение, что название «Таволга», возможно, образовано от татарского «тау» – гора и «елга» – река или «уелгу» – углублённый («река у горы»), или «уйылга» – низина, долина («река в низине»). В языке барабинских татар, живущих в Западной Сибири, «елга» означает «речка, ручей»[1].

Не исключено, что название пришло от финно-угров и образовано от хантыйского «тав» – заповедь и финского «валкэа» (эстонское «валгэ») – белый (в последующем произошла замена финского «а» на русское «о»). Соответственно, Таволга можно перевести как «белая гора» или «заповедная река»: возможно, наши далёкие предки встречали по берегам речки месторождения белой глины в виде горок, или ханты почитали реку, приносили жертвы водяным духам (до начала XX в. хантов и манси часто считали одним народом и называли то остяками, то вогулами).

Во все времена люди селились около рек. Основывая и обустраивая своё жилище, будь оно временное или постоянное, человек располагал его ближе к воде, где можно и жажду утолить, и освежиться, и привести себя в порядок. В общем, где лывка – там и помывка. Ко всему тому, речка помогала прокормиться в любое время года, ведь рыба всегда желаема для всех и на любом застолье. Одним словом, вода – это жизнь, а речка – и поилица, и кормилица.

Принимая это высказывание за основу, человек выбирал наиболее удобное и максимально выгодное место и начинал вдыхать в него жизнь. Причины появления людей в том или ином месте были разными: где-то возникала необходимость построить острог, где-то возвести крепость, где-то водную пристань, где-то ямщицкую станцию «для облегчения ямской гоньбы», а где-то создать условия для добычи полезных ископаемых. Во всех случаях это свершалось по именному повелению властей предержащих. Осуществляя намеченное, экспедиция, наделённая полномочиями, снаряжённая и обеспеченная всем необходимым (тяглом, провиантом, одеждой, инструментом), заручившись поддержкой властей, появлялась в указанном месте. Принимаясь за исполнение волеизъявления повелителей, она забивала первый колышек. У поселенцев, как и у всех новосёлов, всё было первым: первое срубленное дерево, первый пень и первое укрытие от капризов природы. У каждого поселения своя предыстория, своё рождение, свои этапы формирования, свои индивидуальные черты внешнего облика.

В каждом произведении цикла — история катарсиса и любви. Вы найдёте ответы на вопросы о смысле жизни, секретах счастья, гармонии в отношениях между мужчиной и женщиной. Умение героев быть выше конфликтов, приобретать позитивный опыт, решая сложные задачи судьбы, — альтернатива насилию на страницах современной прозы. Причём читателю даётся возможность из поглотителя сюжетов стать соучастником перемен к лучшему: «Начни менять мир с самого себя!». Это первая книга в концепции оптимализма.

Ах, столица! Медом мазанная, всех к себе манит, всем рай обещает. И мы тоже туда. Что нас ждет? Об этом и думать не хочется…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

"Веру в Бога на поток!" - вот призыв нового реалити-шоу, участником которого становится старец Лазарь. Что он получит в конце этого проекта?

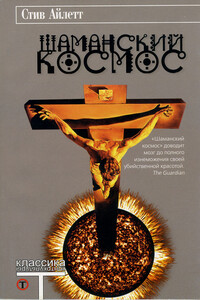

«Представьте себе, что Вселенную можно разрушить всего одной пулей, если выстрелить в нужное место. «Шаманский космос» — книга маленькая, обольстительная и беспощадная, как злобный карлик в сияющем красном пальтишке. Айлетт пишет прозу, которая соответствует наркотикам класса А и безжалостно сжимает две тысячи лет дуалистического мышления во флюоресцирующий коктейль циничной авантюры. В «Шаманском космосе» все объясняется: зачем мы здесь, для чего это все, и почему нам следует это прикончить как можно скорее.