Русское мировоззрение. Как возможно в России позитивное дело: поиски ответа в отечественной философии и классической литературе 40–60-х годов ХIХ столетия - [3]

В этой связи наш интерес прежде всего вызывают фигуры продолжателей западнической традиции в русской философии, которые ранее других в истории отечественной философской мысли сделали попытку разработать идеологию так называемого крестьянского общинного социализма.

Глава 1. Социально-политические и философские воззрения Н. П. Огарева, А. И. Герцена и М. Н. Бакунина (ранний период творчества)

Первым в череде этих мыслителей следует назвать имя Николая Платоновича Огарева (1813–1877), который вместе со своим другом А. И. Герценом без остатка посвятил жизнь поиску разумного и наименее болезненного для крестьянства способа ре формирования российского аграрного производства и устройства общественной жизни вообще. Причем делал это столь последовательно, что, может быть, один из всего длинного перечня российских теоретиков-преобразователей, настроенных как революционно, так и реформистски, включая великого литературного печальника о крестьянских судьбах графа Л. Толстого, начал с поступка личного. После смерти отца Огарев, получив огромное наследство, отпустил на волю 1820 крепостных (с семьями — около 4000 человек). При этом в ряде имений крестьянам была передана вся помещичья земля, богатые заливные луга и лесные массивы. В то же время в других местах он основал спиртовые, бумажные и сахарные заводы и на принципах свободного наемного труда организовал сельскохозяйственные фермы. Попутно Огарев отказался от всех прав и привилегий, полагавшихся ему как члену дворянского сословия.

Сделано все это было в 1846 году — за 15 лет до официальной отмены крепостного права. В письме к А. И. Герцену по поводу принятого решения Огарев писал: «Друг! Чувствовал ли ты когда-нибудь всю тяжесть наследственного достояния? Был ли у тебя когда-нибудь горек кусок, который ты кладешь в рот? Был ли ты унижен перед самим собой, помогая бедным — на чужие деньги? Как глубоко чувствуешь ты, что только личный труд дает право на наслаждение? Друг! Уйдем в пролетарии. Иначе задохнешься»[3].

Исследователи жизни и творчества Н. П. Огарева отмечают в принципе редко встречающуюся у людей теоретического склада ума способность объединения собственного слова и дела. К Огареву это, как видим, может быть отнесено. Кроме того, будучи последовательным и убежденным сторонником продолжения в России главного дела декабристов — ограничения монархии, он уже в университете предпринял попытку создать тайное общество последователей участников декабрьского восстания, за что, в частности, подвергся аресту и тюремному заключению, а позднее был помещен под надзор полиции и сослан. Непрекращающиеся полицейские преследования, равно как и общее усиление реакции, побудили Огарева в 1856 году и вовсе покинуть Россию и присоединиться к Герцену, избрав для себя судьбу политического эмигранта.

Одна из первых социально-философских публицистических работ Н. П. Огарева — написанное в марте 1847 года для «Современника» ироническое «Письмо из провинции», подписанное псевдонимом «Антон Постегайкин». В нем в разговорной, на грани ерничества, форме приоткрываются реалистические картины крестьянской жизни, поданные столь резко и правдиво, что не допускают сомнений в подлинных симпатиях и антипатиях изображающего их автора. Главными смысловыми моментами, вокруг которых разворачивается повествование, являются следующие три истории. Первая посвящена извечной для русской словесности проблеме народной «темноты» и ее церковного просвещения. Так, повествователь сообщает, что русский крестьянин почти не употребляет мяса: дорого, да и грех. В самом деле, среда и пятница — постные дни, да и в великий и в другие посты мясо есть нельзя. А русский мужик, по мнению Огарева, набожен. Вот приходит к рассказчику крестьянин и чуть не в ноги падает: помоги, сын помирает оттого, что ничего не ест. В беседе выясняется, что сыну три года от роду, а «не ест» он потому, что просит молока, которое в пост пить грех. А когда по настоянию рассказчика ребенку дали молока, он тут же на второй день и выздоравливает.

Во второй истории сообщается о «проступке» помещика, который, добиваясь от крестьян усердия в работе, запрещал бабам, имеющим грудных или малых детей, отвлекаться на них во время полевых работ. В результате «маленькое несчастье случилось. Баба пришла на поле и, разумеется, люльку с ребенком поставила наземь, а сама работает. А мальчишка поганый возился, возился в люльке, высунул руку, да и стал землею играть; а тут вместо простой земли случись муравьиная куча. Муравьи и поползли по мальчишке, залезли и в уши, и в глаза, и в нос, и в рот, кусают; ребенок кричит. Баба, само собой разумеется, не смеет работы бросить и подойти к люльке. Ребенок покричал, покричал да богу душу и отдал. Для дела это скверно, а все же тут никто не виноват. Не случись тут муравьиной кучи, ничего бы и не было. А нельзя же бабам потачку дать; пожалуй, и все время будут около ребят возиться, а барскую работу упустят. Известное дело, что раз поутру баба ребенка покормила, он до обеда и есть не попросит, разве мать избалует, да баловать нисколько не нужно»

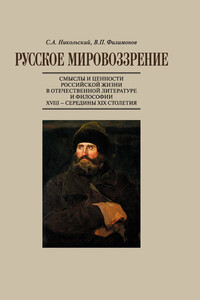

Авторы предлагают содержательную реконструкцию русского мировоззрения и в его контексте мировоззрения русского земледельца. Термин «русское» трактуется не в этническом, а в предельно широком — культурном смысле. Цель работы — дать описание различных сторон этого сложного явления культуры. На начальном этапе — от Пушкина, Гоголя и Лермонтова до ранней прозы Тургенева, от Новикова и Сковороды до Чаадаева и Хомякова — русская мысль и сердце активно осваивали европейские смыслы и ценности и в то же время рождали собственные.

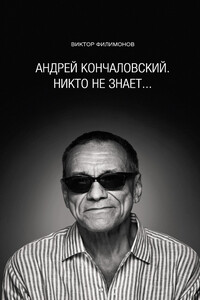

Имя А.С. Кончаловского известно и в России, и далеко за ее пределами. Но и сам он, и его деятельность не поддаются окончательным «приговорам» ни СМИ, ни широкой общественности. На поверхности остаются противоречивые, часто полярные, а иногда растерянные оценки. Как явление режиссер остается загадкой и для его почитателей, и для хулителей. Автор книги попытался загадку разгадать…

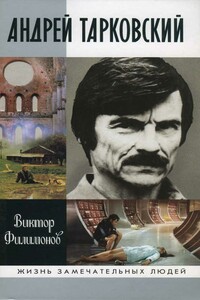

Крупнейший режиссер XX века, признанный мастер с мировым именем, в своей стране за двадцать лет творческой деятельности он смог снять лишь пять фильмов. Не желая идти ни на какие компромиссы с властями, режиссер предпочел добровольное изгнание — лишь бы иметь возможность оставаться самим собой, говорить то, что думал и хотел сказать. Может быть, поэтому тема личной жертвы стала основным мотивом его последнего фильма. Рассказ о жизни гениального режиссера автор сопровождает глубоким и тонким анализом его фильмов, что позволяет читателю более полно понять не только творчество, но и неоднозначную личность самого мастера.

Крупнейший режиссер XX века, признанный мастер с мировым именем, в своей стране за двадцать лет творческой деятельности он смог снять лишь пять фильмов. Не желая идти ни на какие компромиссы с властями, режиссер предпочел добровольное изгнание - лишь бы иметь возможность оставаться самим собой, говорить то, что думал и хотел сказать. Может быть, поэтому тема личной жертвы стала основным мотивом его последнего фильма. Рассказ о жизни гениального режиссера автор сопровождает глубоким и тонким анализом его фильмов, что позволяет читателю более полно понять не только творчество, но и неоднозначную личность самого мастера.

"В настоящее время большая часть философов-аналитиков привыкла отделять в своих книгах рассуждения о морали от мыслей о науке. Это, конечно, затрудняет понимание того факта, что в самом центре и этики и философии науки лежит общая проблема-проблема оценки. Поведение человека может рассматриваться как приемлемое или неприемлемое, успешное или ошибочное, оно может получить одобрение или подвергнуться осуждению. То же самое относится и к идеям человека, к его теориям и объяснениям. И это не просто игра слов.

Первое издание на русском языке в своей области. Сегодня термин «вождь» почти повсеместно употребляется в негативном контексте из-за драматических событий европейской истории. Однако даже многие профессиональные философы, психологи и историки не знают, что в Германии на рубеже XIX и XX веков возникла и сформировалась целая самостоятельная академическая дисциплина — «вож-деведенне», явившаяся результатом сложного эволюционного синтеза таких наук, как педагогика, социология, психология, антропология, этнология, психоанализ, военная психология, физиология, неврология. По каким именно физическим кондициям следует распознавать вождя? Как правильно выстроить иерархию психологического общения с начальниками и подчиненными? Как достичь максимальной консолидации национального духа? Как поднять уровень эффективности управления сложной административно¬политической системой? Как из трусливого и недисциплинированного сборища новобранцев создать совершенную, боеспособную армию нового типа? На все эти вопросы и множество иных, близких по смыслу, дает ясные и предельно четкие ответы такая наука, как вождеведение, существование которой тщательно скрывалось поколениями кабинетных профессоров марксизма- ленинизма. В сборник «Философия вождизма» включены лучшие хрестоматийные тексты, максимально отражающие суть проблемы, а само издание снабжено большим теоретическим предисловием В.Б.

Спиноза (как и Лейбниц с Ницше) был для Делёза важнейшим и его любимейшим автором. Наряду с двумя книгами Делёз посвятил Спинозе курс лекций, прочитанных в 1978–1981 годы (первая лекция была прочитана 24 января 1978 года, а остальные с ноября 1980 по март 1981 года). В этом курсе Делёз до крайности модернизирует Спинозу, выделяя нужные для себя места и опуская прочие. На протяжении всех лекций Делёз анализирует, на его взгляд, основные концепты Спинозы – аффекцию и аффект; тему свободы, и, вопреки расхожему мнению, что у Делёза эта тема отсутствует, – тему смерти.

Опубликовано в журнале: «Звезда» 2017, №11 Михаил Эпштейн Эти размышления не претендуют на какую-либо научную строгость. Они субъективны, как и сама мораль, которая есть область не только личного долженствования, но и возмущенной совести. Эти заметки и продиктованы вопрошанием и недоумением по поводу таких казусов, когда морально ясные критерии добра и зла оказываются размытыми или даже перевернутыми.

В книге представлен результат совместного труда группы ученых из Беларуси, Болгарии, Германии, Италии, России, США, Украины и Узбекистана, предпринявших попытку разработать исследовательскую оптику, позволяющую анализировать реакцию представителя академического сообщества на слом эволюционного движения истории – «экзистенциальный жест» гуманитария в рушащемся мире. Судьбы представителей российского академического сообщества первой трети XX столетия представляют для такого исследования особый интерес.Каждый из описанных «кейсов» – реализация выбора конкретного человека в ситуации, когда нет ни рецептов, ни гарантий, ни даже готового способа интерпретации происходящего.Книга адресована историкам гуманитарной мысли, студентам и аспирантам философских, исторических и филологических факультетов.

Книга посвящена интерпретации взаимодействия эстетических поисков русского модернизма и нациестроительных идей и интересов, складывающихся в образованном сообществе в поздний имперский период. Она охватывает время от формирования группы «Мир искусства» (1898) до периода Первой мировой войны и включает в свой анализ сферы изобразительного искусства, литературы, музыки и театра. Основным объектом интерпретации в книге является метадискурс русского модернизма – критика, эссеистика и программные декларации, в которых происходило формирование представления о «национальном» в сфере эстетической.