Русская земля. Между язычеством и христианством. От князя Игоря до сына его Святослава - [2]

В приложении к Ольге летописные хронологические выкладки выглядят еще более несуразными, ибо выясняется, что она родила первенца после того, как отпраздновала свою серебряную свадьбу и свой пятидесятилетний юбилей.

Против всего этого протестует не только здравый смысл, но и наши знания о матримониальных отношениях в раннем Средневековье. Тогдашние европейские законодательство и обычай определяли возраст совершеннолетия для мужчин — четырнадцатью—пятнадцатью, для женщин — двенадцатью—тринадцатью годами[3]. Время вступления в брак редко отстояло от этого возрастного рубежа более чем на год-два. Например, о княгине Евпраксии, дочери киевского князя Всеволода I Ярославича, имеем известие, что в возрасте шестнадцати лет она уже успела овдоветь (ее первый муж Генрих Длинный, маркграф Штаденский, умер в 1087 г.). Характерно, что брачные отношения Игоря, как они представлены в летописи, находятся в разительном контрасте с семейной жизнью его сына Святослава, который бывал в Киеве наездами и, однако же, ко времени его гибели в 971 г., то есть приблизительно тридцати лет от роду, уже имел от разных женщин по крайней мере троих сыновей[4], старшему из которых, Ярополку, было, кажется, не менее тринадцати—пятнадцати лет и он уже год как был женат на «грекине». Здесь летописец явно оказывается гораздо ближе к истине, нежели тогда, когда, пользуясь обрывками преданий, набрасывает фантастическую биографию родителей Святослава.

Зная, какую огромную и подчас тираническую роль в жизни средневековых людей играл обычай, особенно в матримониальных отношениях владетельных особ, мы должны признать за верное, что к моменту рождения Святослава Игорю должно было исполниться лет пятнадцать—семнадцать, а Ольге — не больше пятнадцати лет. Рождение Игоря состоялось, таким образом, несколько позже 920 г. Эта датировка, помимо прочего, позволяет удовлетворительно объяснить не объяснимое никакими другими способами обстоятельство: почему при растянутом более чем на семь десятков лет княжении Игоря вся его действительная деятельность на страницах Повести временных лет умещается в одно пятилетие (941—945 гг.).

Выходит, что «старый Игорь» умер еще совсем молодым человеком[5] — лишнее подтверждение тому, что его прозвище не имеет отношения к его возрасту по летописной биографии, а означает «старейшего», «первого» князя, родоначальника великих киевских князей[6]. И дано оно было ему задолго до того, как Рюрик и Олег попали в число его родственников.

Две Руси, две династии

Для прояснения отношений Олега и Игоря чрезвычайно важны их договоры с Византией — вполне надежные исторические документы[7]. Достаточно прочитать их хотя бы раз без оглядки на династическую концепцию Повести временных лет, чтобы увидеть непреложный факт: два князя, представители «руси», выступающие субъектами этих договоров, не имеют между собой ничего общего, кроме принадлежности того и другого к «роду русскому». Причем различие это прослеживается по самым существенным и важным признакам: титулатуре, вассальной иерархии, этническому составу дружин, направленности политических интересов.

В самом деле, если Олег — это «наша светлость», «великий и светлый князь русский», под чьей рукой находятся другие «великие и светлые князи русские» и «светлые бояре», сидящие в «русских» городах, то «великий князь русский» Игорь не имеет в подчинении не только «светлых», но и вообще никаких князей[8], а властвует над «боярами» и «людьми Русской земли». Первый заключает договор в пользу «светлых князей» и торговой руси — послов и «гостей» из «русских градов»; второй отстаивает преимущественно торговые интересы своей семьи и «бояр», добиваясь для них права «посылать в Греческую землю к великим царям греческим корабли сколько хотят». Большинство «русских» городов его мнимого предшественника совершенно позабыты. В то время как Олег хлопочет за Киев, Чернигов, Переяславль, Полоцк, Ростов, Любеч и «прочаа грады», Игорь покровительствует всего трем городам Среднего Поднепровья: Киеву, Чернигову, Переяславлю — и все. При этом города, входящие в состав Оле-говой державы, в большинстве своем находятся в западнославянских землях, так как их восточнославянские двойники в начале X в., по археологическим данным, еще пребывали в статусе догородских поселений.

Не менее любопытно выглядит сопоставление текста обоих договоров в этой их части с данными современного византийского источника. Константин Багрянородный знает во «внешней Росии», которой правит князь Игорь, города: Киоаву (Киев), Немогард (?), Милиниски (Смоленск), Телиуцу (Телич), Чернигогу (Чернигов) и Вусеград (Вышгород); из них с перечнем Олеговых городов совпадают только Киев и Чернигов, хотя византийский император, несомненно, отметил самые крупные городские центры «внешней России» своего времени.

Более того, разнятся не только «русские грады» обеих держав — названия самих государств Олега и Игоря разные! Судя по договорам, Олег владеет Русью, Игорь — Русской землей[9]. В географическом положении той и другой есть заметное различие. Согласно одной из статей договора 911 г., Олеговы послы и купцы, получавшие содержание от константинопольских властей, заживались на подворье святого Маманта («витали у святого Мамы») по целому полугоду. Между тем из обстоятельного описания плавания киевских русов в Царьград, сделанного в середине X в. Константином Багрянородным, известно, что торговый караван князя Игоря покидал Киев в июне, добирался до Константинополя в июле, а в конце сентября — начале октября уже собирался назад, чтобы успеть вернуться в Киев до окончания навигационного сезона на Днепре. В полном соответствии с этим договор 944 г. умалчивает о полугодовой «месячине», ограничиваясь замечанием, что русы «не имеют власти зимовать у святого Мамы». Отсюда следует, что Олеговы купцы, «емлющие свою месячину на 6 месяц», приплывали в Константинополь и уплывали из него «домой, в Русь» по незамерзающим водоемам — Дунаю и Черному морю и что договор 911 г. охранял торговые интересы преимущественно карпатских и дунайских русов.

Ужасное… оно повсюду. Выглядывает из темного леса, караулит под дверью, едет с тобой в одном вагоне. Ужасное… оно всегда. В эпоху царей и во время Первой мировой, в «лихие» девяностые и в наши дни. В прошлом, настоящем, будущем. Ужасное… оно во всем. Пялит безумные зенки сектанта, проливается с небес кровавым дождем, шепчет из жерла старой стиральной машины, звонит по домофону, доставляется курьером на дом. Ужасное уже здесь. В твоих руках! На страницах антологии «Самая страшная книга 2020».

Книга известного писателя и историка С.Э. Цветкова посвящена эпохе расцвета Древней Руси (XI—XIII вв.). Автор показывает это время во всем его сложном противоречии: с одной стороны — бесконечные княжеские распри, с другой — настойчивое стремление великих представителей древнерусской государственности объединить страну. Цветков подробно прослеживает постепенное угасание могущества Киева и перемещение государственного центра тяжести на земли Северо-Восточной Руси. Необычайно интересно прорисованы ключевые фигуры этого времени: Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо.

Марк Аврелий, Ричард Львиное Сердце, Никколо Паганини… Эти имена рождают в воображении картины минувших эпох: Античности, Средневековья, Нового времени. В сборник исторических миниатюр вошли наиболее яркие факты биографий знаменитых правителей, злодеев, художников и философов прошлого, а также выразительные, но малоизвестные исторические эпизоды, относящиеся к разным странам и эпохам. Главная особенность автора в том, что он нащупывает детали, которые ускользнули от официальных летописцев, показывает характерные особенности великих, их привычки, слабости и пороки.

Известный писатель, автор многочисленных научно-популярных книг и статей, историк С.Э. Цветков предпринимает попытку дать целостную картину хода русской истории, которая отвечала бы современному уровню исторического знания. В книге рассматриваются вопросы древнеславянской истории и возникновения Русской земли. Большое место в книге уделено связям славянства со многими народами Евразии, выдвинут ряд новых идей и оригинальных взглядов на происхождение нашего государства и русского народа.

Известный писатель, автор многочисленных научно-популярных книг и статей, историк С.Э. Цветков подробно рассматривает один из самых драматических периодов древней русской истории — со второй половины 70-х годов X века до 1054 года. Это время кровавых династических распрей, коренного преображения духовных основ древнерусской жизни, блестящего взлета древнерусской государственности и культуры, напряженного поиска Русью своего места в мировом историческом процессе, время великих людей, великих событий, великих идей.

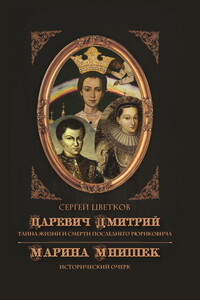

15 мая 1591 года в Угличе произошло событие, во многом предопределившее дальнейший ход русской истории. При загадочных обстоятельствах погиб восьмилетний царевич Дмитрий – последний отпрыск Ивана Грозного. А может, и не погиб – на этот счет у историков существуют различные мнения. От ответа на этот вопрос во многом зависит наше восприятие событий Великой русской смуты 1605–1613 годов. Кому присягнули русские люди в мае 1605 года – Самозванцу, или же все-таки истинному царевичу Дмитрию? Кто был убит годом спустя и чьим прахом москвичи зарядили пушку и выстрелили в сторону Литвы – Лжедмитрия или же законного царя, последнего Рюриковича? И наконец, кто же был канонизирован под именем царевича Дмитрия – настоящий сын грозного царя или какой-то другой, неизвестный отрок? На все эти вопросы читатель получит ответ в книге историка Сергея Цветкова «Царевич Дмитрий».

Данная работа представляет первое издание истории человечества на основе научного понимания истории, которое было запрещено в СССР Сталиным. Были запрещены 40 тысяч работ, созданных диалектическим методом. Без этих работ становятся в разряд запрещенных и все работы Маркса, Энгельса, Ленина, весь марксизм-ленинизм, как основа научного понимания истории. В предоставленной читателю работе автор в течение 27 лет старался собрать в единую естественную систему все работы разработанные единственно правильным научным, диалектическим методом.

Данная работа представляет первое издание истории человечества на основе научного понимания истории, которое было запрещено в СССР Сталиным. Были запрещены 40 тысяч работ, созданных диалектическим методом. Без этих работ становятся в разряд запрещенных и все работы Маркса, Энгельса, Ленина, весь марксизм-ленинизм, как основа научного понимания истории. В предоставленной читателю работе автор в течение 27 лет старался собрать в единую естественную систему все работы разработанные единственно правильным научным, диалектическим методом.

"3 феврале — марте 1919 года комиссия сената США слушала людей, вернувшихся из революционной России. Для оправдания интервенции нужно было собрать доказательства, что власть в России узурпирована кучкой преступников, безнравственных и корыстных людей, подчинивших себе народ с помощью «агитаторов из Ист-Сайда» и германских офицеров." Статья из журнала Энергия, экология 1990 № 11.

Очерк истории крестьянской войны XVII в. в Китае. В книге рассказывается о Китае в конце правления династии Мин, причинах развития повстанческих движений, ходе и итогах восстания.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга, написанная археологом А. Д. Грачем, рассказывает о том, что лежит в земле, по которой ходят ленинградцы, о вещественных памятниках жизни населения нашего города в первые десятилетия его существования. Книги об этом никогда еще не было напечатано. Твердо установилось представление, что археологические раскопки выявляют памятники седой старины. А оказывается и за два с половиной столетия под проспектами и улицами, по которым бегут автобусы и трамваи, под дворами и скверами, где играют дети, накопились ценные археологические материалы.