Рубашка - [2]

Однажды он сказал в лесу своему обер-шталмейстеру Катрфею:

– Тяжелое занятие – травля!

– Зато после нее вам будет приятно отдохнуть, государь, – ответил шталмейстер.

– Раньше мне нравилось уставать и после этого отдыхать, Катрфей, – тяжело вздохнул король. – Теперь я не испытываю удовольствия ни от того, ни от другого. Во всяком занятии я чувствую пустоту безделья, а отдых утомляет меня, как изнурительный труд.

После девяти лет царствования без революций и войн, признанный наконец подданными за ловкого политика и возведенный в звание посредника между королями, Христофор V уже не ведал, что такое радость. Он погрузился в глубокое уныние и нередко говаривал:

– Черная пелена заслоняет от моих взоров мир, а под хрящами ребер я чувствую скалу, на которой водружается тоска.

Он терял сон и аппетит.

– Я уже не могу есть, – жаловался он г-ну де Катрфею, сидя за столом перед золоченым прибором. – Увы! Я жалею не о радостях вкусного стола – этими радостями я никогда не наслаждался, ведь они неведомы ни одному королю. У меня самый плохой стол во всем моем королевстве. Только люди простого звания хорошо едят; богатые держат поваров, а повара обворовывают и отравляют их. Лучшими поварами считаются те, которые больше всех воруют и отравляют, а у меня, первые повара в Европе. Между тем я от природы лакомка и не хуже всякого другого сумел бы оценить по достоинству вкусный кусок, если бы мне это позволило мое положение.

Он жаловался на боль в пояснице и на тяжесть о желудке, чувствовал слабость, страдал одышкой и сердцебиениями. Отвратительные приливы горячей испарины подступали к его лицу.

– Я чувствую глухую, постоянную, ровную боль, входящую в привычку, а временами меня пронизывают молниеносные приступы потрясающей боли, – говорил он. – Отсюда – мое оцепенение, отсюда – моя смертельная тоска.

У него бывали головокружения; он страдал помрачением зрения, мигренями, судорогами, спазмами и прострелами, от которых не мог перевести дыхания.

Два лейб-медика, доктор Сомон и профессор Машелье, установили неврастению.

– Не отчетливо выраженное болезненное состояние! – сказал доктор Сомон. – Носологически[2] – недостаточно определившаяся сущность и именно поэтому трудно уловимая...

Профессор Машелье прервал его:

– Назовем лучше такую болезнь истым патологическим Протеем[3]; как Старец Морей, она под действием врачебного ухода беспрестанно видоизменяется, облекаясь в самые странные, самые грозные формы: то это ястреб желудочной язвы, то – змей воспаления почек; то она внезапно явит желтый лик разлития желчи, то обнаружит румяные щеки чахотки, то судорожно вцепится в горло страшной дланью удушительницы, вызывая мысль о перерождении сердца; она призрак всех болезней, угрожающих человеческому телу, пока она не поддастся воздействию медицины и, признав себя пораженной, не пустится в бегство, приняв свой истинный облик – обезьяны болезней.

Доктор Сомон был красив, изящен, обаятелен и любим дамами, в которых он любил самого себя. Элегантный ученый, великосветский врач, он умел находить аристократические начала даже в слепых кишках и брюшинах и строго считался с социальным различием, отделяющим одну женскую матку от другой. Профессор Машелье, маленький, толстый, короткий, вылепленный в виде горшка, безудержный говорун, был значительно большим фатом, чем его коллега Сомон. Притязания у него были те же, но ему было трудно их оправдать. Лейб-медики питали друг к другу взаимную ненависть. Но, заметив, что их встречные нападки только наносят им обоюдный ущерб, они поддерживали видимость искреннего согласия и полного единомыслия: не успевал один высказать ту или иную идею, как другой тотчас те присваивал ее себе. При взаимном неуважении к способностям и талантам другого, они не боялись обмениваться мнениями, зная, что ничем не рискуют, ибо ничего не потеряют и не выиграют от этого обмена, раз эти мнения ограничены областью медицины. Болезнь короля сначала не внушала им опасений. Они рассчитывали, что за время лечения больной сам справится с болезнью и что это будет поставлено им в заслугу. Они единодушно предписали строго размеренную жизнь (Quibus nervi dolent Venus inimica)[4]: тонический режим, движения на свежем воздухе, умеренная гидротерапия. Сомон, с одобрения Машелье, предписал применение сернистых углеродов и хлористого метила; Машелье, с согласия Сомона, рекомендовал препараты опия, хлорал и бромистые составы.

Но протекло несколько месяцев, а в состоянии здоровья короля видимого улучшения все еще не было; в скором же времени страдания его обострились.

– Мне кажется, – сказал однажды Христофор V, возлежа в кресле, – мне кажется, что целый крысиный выводок грызет у меня внутренности, в то время как отвратительный карлик, подземный дух в красном колпаке, плаще и штанах, спустившись в мой желудок, врубается в него мотыгой и глубоко вскапывает его.

– Государь, – сказал доктор Сомон, – это боль симпатическая.

– Но она мне крайне антипатична, – ответил король.

Профессор Машелье вмешался в разговор:

– Ни желудок, ни кишечник вашего величества не больны, государь, и если они все же причиняют вам боль, то это, как мы говорим, по симпатии с вашим солнечным сплетением; его бесчисленные, смешавшиеся и перепутавшиеся нервные разветвления, подобные добела раскаленным платиновым нитям, рвут во все концы кишечник и желудок вашего величества.

Анатоля Франса (настоящее имя Анатоль Франсуа Тибо) современники называли писателем «самым французским, самым парижским, самым утонченным». В 1921 году литературные достижения Анатоля Франса были отмечены Нобелевской премией. В однотомник французского классика вошел роман «Таис», в котором традиционный сюжет об обращении грешницы находит неожиданное воплощение. «Харчевню королевы Гусиные лапы» можно назвать энциклопедией эпохи, а в романе «Боги жаждут» автор обращается к теме Великой Французской революции.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Фантастический роман Анатоля Франса «Восстание ангелов», изданный в 1914 году, описывает захват небес падшими ангелами. Согласно творческому замыслу автора, ангельский бунт имел место в этом же самом 1914 году.Анатоль Франс как бы предвосхитил начало величайших катаклизмов, когда для них не было видно никакого повода, и приурочил апокалиптическую драму на небесах к казалось бы рядовому земному году — 1914.

Во второй том собрания сочинений вошли сборники новелл: «Валтасар» («Balthasar», 1889) и «Перламутровый ларец» («L’Étui de nacre», 1892); романы: «Таис» («Thaïs», 1890), «Харчевня королевы Гусиные Лапы» («La Rôtisserie de la reine Pédauque», 1892), «Суждения господина Жерома Куаньяра» («Les Opinions de Jérôme Coignard», 1893).

Анатоль Франс — классик французской литературы, мастер философского романа. В «Острове пингвинов» в гротескной форме изображена история человеческого общества от его возникновения до новейших времен. По мере развития сюжета романа все большее место занимает в нем сатира на современное писателю французское буржуазное общество. Остроумие рассказчика, яркость социальных характеристик придают книге неувядаемую свежесть.

В седьмой том собрания сочинений вошли: роман Восстание ангелов (La Révolte des anges, 1914), автобиографические циклы Маленький Пьер (Le Petit Pierre, 1918) и Жизнь в цвету (La Vie en fleur, 1922), новеллы разных лет и произведение, основанное на цикле лекций Рабле (1909).

"В наше время" - сборник рассказов Эрнеста Хемингуэя. Каждая глава включает краткий эпизод, который, в некотором роде, относится к следующему рассказу. Сборник был опубликован в 1925 году и ознаменовал американский дебют Хемингуэя.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Известные по отдельности как вполне «серьезные» писатели, два великих аргентинца в совместном творчестве отдали щедрую дань юмористическому и пародийному началу. В книгу вошли основные произведения, созданные X.Л.Борхесом и А.Биой Касаресом в соавторстве: рассказы из сборника «Две памятные фантазии» (1946), повесть «Образцовое убийство» (1946) рассказ.

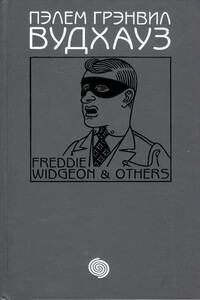

В этой книге — новые идиллии П.Г. Вудхауза, а следовательно — новые персонажи, которые не оставят вас равнодушными.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.