Рим. Город, открытый для всех - [3]

Заслуживает особого упоминания также праздник Ноантри, который проводится в Трастевере в первую субботу после 16 июля по случаю празднества Мадонны дель Кармело. Название праздника переводится с итальянского как «мы другие», то есть отличные от римлян, живущих в других районах города. Зарождение праздника относится к 1535 г., когда после бури рыбаки нашли на берегу Тибра статую Девы Марии, вырезанную из кедра, которую назвали Речной Мадонной (Мадонна Фьюмарола). Статую передали монахам-кармелитам из церкви Сан-Кризоньо, что на правом берегу Тибра, поэтому она получила новое прозвище Мадонна дель Кармине и стала считаться покровительницей жителей Правобережья (Трастевере). В настоящее время чудесно обретенная статуя находится в церкви Св. Агаты. Ежегодно в упомянутый день полихромную копию статуи проносят в торжественной процессии до церкви Сан-Кризоньо, где она пребывает в течение восьми дней, после чего возвращается к Святой Агате.

16 июля совершается торжественная литургия в честь Мадонны с горы Кармело, откуда и происходит третье название статуи Девы Марии. В прошлом Ноантри был красочным народным праздником, но в наше время празднество превратилось в обычное театрализованное действо для привлечения туристов.

Прозвища Рима

За свою почти трехтысячелетнюю историю Рим заслужил немало лестных эпитетов и ласковых прозвищ. Самым древним из них стало латинское слово Урбс (Urbs) – «город». Именно так с прописной буквы обозначали Рим еще в античные времена. Ни один другой город в тогдашней ойкумене не обозначали таким образом. Античный историк Тит Ливий писал свою историю «Ab Urbe condita», то есть «От основания Рима». Urbi et orbi (Городу и всему остальному миру) – гласила широко распространенная в древнем Риме формула торжественного или официального обращения. Эту формулу присвоили впоследствии римские папы.

В те же античные времена возникло и понятие о Риме как о неуничтожимом, «вечно» существующем городе: Вечный город (Urbs Aeterna). Тогда же возникло близкое по значению понятие Столица мира (Caput mundi). Правда, далеко не все древние люди с пиететом относились к столице на Тибре. Например, историк Гай Саллюстий Крис в «Югуртинской войне» приводит определение, данное Риму нумидийским царем Югуртой: Продажный город (Urbs venalis). Рим также называли Водяным городом из-за большого количества акведуков на его территории.

С приходом христианства Рим заслужил новые эпитеты: Столица веры, Святой город, Небесный город, Апостольский престол.

– Festa de Noantri. (it.wikipedia.org/wiki); – Roma. (it.wikipedia.org/wiki)

Почему Рим?

Собственно говоря, в современной Италии город называется Рома, как и в древности. Почему так? Об этом историки и лингвисты спорят до сих пор. Большинство обычных людей, далеких от этих высоких научных споров, уверено, что город был назван в честь его основателя Ромула, внука мифического Энея. Несогласные вспоминают, что дочь италийского князька Итало, ставшая супругой того же Энея, тоже звалась Рома.

В древнегреческой поэзии была своя Рома: троянская девушка, владевшая искусством магии. Ее имя встречается в стихах сицилийца Стесихора. Ромо, сын Эматиона и внук богини зари Эос, воевал под Троей. Вспоминают также древнегреческое слово «роме», означающее «сила», и архаичные названия Тибра: Румон и Румен, произведенные от греческого глагола «рео» или от латинского глагола «руо»; оба этих глагола означают «течь; струиться». В языке этрусков было слово «рума», означавшее женскую грудь. Оно вполне могло, по мнению филологов, относиться к району Палатинского и Авентинского холмов, то есть тому самому месту, где, согласно основному римскому мифу, волчица выкормила близнецов Ромула и Рема.

Известно также, что тиран латинян, прогнавший из окрестностей нынешнего Рима этрусков, звался Ромид. Наконец, не забывают и о Романо, сыне Одиссея и Кирке (Цирцеи).

Но самую, кажется, оригинальную гипотезу выдвинул на рубеже V и VI вв. н. э. византийский писатель Иоанн Лидо: по его мнению, Рома – это просто прочтенное наоборот слово «Амор», переводить которое, думаю, нет нужды.

Le origini del nome. http: //it.wikipedia.org/wiki/Roma

Основание города

Как был основан Рим? С детских лет многим памятна история о капитолийской волчице, вскормившей своим молоком двух близнецов, один из которых, Ромул, позже и основал город, назвав его своим именем: РОМА, что на русский язык издавна переводится как Рим. Широко известна скульптура, изображающая знаменитого зверя, причем скульптура достаточно древняя. А что думали об основании своего города сами жители древнего Рима?

Обратимся к свидетельствам античных ученых. Блестящий римский историк Тит Ливий (59 г. до н. э. – 17 г. н. э.) отступает далеко вглубь веков. Он прослеживает путь одного из немногих спасшихся троянцев от сожженной Трои через Македонию и Сицилию до Лаврентской области. Троянцы высадились на берег и занялись грабежом. Туземный царь по имени Латин попытался с оружием в руках прекратить бесчинства чужеземцев, но был разбит пришельцами. Правда, вскоре был заключен мир.

В послесловии к 25-му тому собрания сочинений Жюля Верна Анатолий Москвин размышляет о причинах, побудивших писателя завершить свою "Историю географических открытий" на 30-40-х годах XIX века. Критически описан недостаток материалов о русских географических экспедициях. А. Москвин также вспоминает экспедиции и путешествия XIX века, которые по праву должны были быть включены в "Историю".

В послесловии к 28-му тому собрания сочинений Жюля Верна рассказано об истории включенных в этот том двух поздних романов автора, которые дошли до читателя в своем первоначальном виде лишь через много лет.

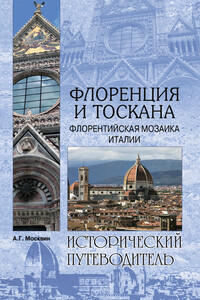

Очередной выпуск книги популярной серии «Исторический путеводитель» посвящен одному из живописнейших регионов мира – Тоскане и ее столице, вечно цветущей Флоренции.Тоскана очаровывает сразу и навсегда! Эта область на западном побережье Центральной Италии всегда привлекала туристов живописными пейзажами, а также богатейшим культурным наследием, ведь именно на ее землях зародился итальянский Ренессанс. Достаточно услышать такие названия, как Пиза, Сиена, Сан-Джиминьяно, Лукка, Винчи, и в воображении появляются образы средневековых городов с их узкими мощеными улочками, множеством прекрасных образцов средневековой архитектуры и скульптуры и многочисленными музеями, где выставлено огромное количество работ всемирно известных художников.Новая книга известного писателя и знатока Италии А.Г.

Автор рассказывает о двух романах, составивших 19-й том 29-томного Собрания сочинений Жюля Верна. Подробно описана история создания "российского" романа "Михаил Строгов", его успех на родине и трудный путь к российскому читателю.

В послесловии к 27 тому собрания сочинений Жюля Верна рассказано о истории создания трех романов, которые не были изданы при жизни автора и стали известны читателю лишь много лет спустя.

В послесловии к 8 тому 29-томного собрания сочинений Жюля Верна рассказано об истории и обстоятельствах создания двух романов, объединенных темой катастрофы в океане.

Книга Андре Гийу, историка школы «Анналов», всесторонне рассматривает тысячелетнюю историю Византии — теократической империи, которая объединила наследие классической Античности и Востока. В книге описываются история византийского пространства и реальная жизнь людей в их повседневном существовании, со своими нуждами, соответствующими положению в обществе, формы власти и формы мышления, государственные учреждения и социальные структуры, экономика и разнообразные выражения культуры. Византийская церковь, с ее великолепной архитектурой, изысканной красотой внутреннего убранства, призванного вызывать трепет как осязаемый признак потустороннего мира, — объект особого внимания автора.Книга предназначена как для специалистов — преподавателей и студентов, так и для всех, кто увлекается историей, и историей средневекового мира в частности.

Впервые — Новый мир, 1928, № 9, с. 207–213. П. Е. Щеголев, всегда интересовавшийся творчеством и личностью великого русского писателя, посвятил ему, кроме данных воспоминаний, еще две статьи: "Популярность Толстого" (Вестник и Библиотека самообразования, 1904, № 4) и "Блондинка" в Ясной Поляне в 1910 году" (Былое, 1917, № 3 (25)), перепечатанную затем в его книге "Охранники и авантюристы" (М., 1930).Сборник избранных работ П. Е. Щеголева характеризует его исторические и литературные взгляды, общественную позицию.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В этой книге собраны ценнейшие научные данные об истории, политике, религии, науках, искусстве, сельском хозяйстве и ремеслах народов, живших на территории Среднего Востока (обозначение стран Ближнего Востока вместе с Ираном и Афганистаном). Вы получите полное и подробное представление о зарождении, развитии, расцвете и гибели могущественных цивилизаций шумеров, аккадян, амореев, халдеев, персов, македонян, парфян, арабов, тюрок, иудеев.

Книга раскрывает внутреннее содержание, характер действий вооруженных сил Японии на их пути от победы в Перл-Харборе до подписания акта о безоговорочной капитуляции на американском линкоре «Миссури» в Токийском заливе. Она представляет интерес для всех, кто интересуется историей войны на Тихом океане в 1941–1945 годах.

Капитальный труд посвящен анализу и обобщению деятельности Тыла Вооруженных Сил по всестороннему обеспечению боевых действий Советской Армии и Военно-Морского Флота в годы Великой Отечественной войны.Авторы формулируют уроки и выводы, которые наглядно показывают, что богатейший опыт организации и работы всех звеньев Тыла, накопленный в минувшей войне, не потерял свое значение в наше время.Книга рассчитана на офицеров и генералов Советской Армии и Военно-Морского Флота.При написании труда использованы материалы штаба Тыла Вооруженных Сил СССР, центральных управлений МО СССР, Института военной истории МО СССР, Военной академии тыла и транспорта, новые архивные документы, а также воспоминания участников Великой Отечественной войны.Книга содержит таблицы.

В книге в живой и увлекательной форме идет рассказ о природных, духовных, рукотворных богатствах Новгородской области, ее хозяйстве, культуре, людях. Большое внимание уделено феномену древнего Новгорода. Читатель узнает о наиболее интересных местах и памятниках Великого Новгорода и его окрестностей, основных городах и других населенных пунктах области, бывших дворянских усадьбах и их обитателях, архитектурно-художественных и культурных ценностях, а также памятниках природы. Много информации о религиозных центрах, храмах, православных святынях, о пребывании святых мощей, чудотворных и чтимых икон, почитаемых источниках.

Узбекистан – очень мало известная русскоязычным читателям страна. Она интересна не только своей уникальной культурой. Это кладезь природных красот, здесь сохранилось множество интереснейших древних памятников. На узбекской земле жили одаренные правители и полководцы, великие ученые, философы, поэты и богословы, чьи имена ныне известны во всем мире. Автор рассказывает обо всех экономических районах Узбекистана, об истории знаменитых городов – Самарканда, Бухары, Хивы, Ташкента. Рассказано о религиозных центрах, главных местах поклонения и почитания мусульман – мазарах.

История Владивостока начинается в 1858 году с подписания Айгунского договора между Россией и Дайцинским государством (Китай). Инициатором этого договора был генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Николаевич Муравьёв-Амурский. В результате Россия получила приморскую территорию на Дальнем Востоке.В 1859 году Н.Н. Муравьёв-Амурский, обходя на корабле берега залива Петра Великого, обратил внимание на хорошо укрытую бухту. Генерал-губернатор предложил назвать её Золотым Рогом и приказал основать на берегах бухты военный пост с именем — Владивосток.К началу XX века крохотный военно-морской пост превратился в крупнейший порт и военно-морскую базу России на Дальнем Востоке.Об истории Владивостока, его достопримечательностях, памятниках культуры рассказывает очередная книга серии.

Книга известного российского писателя, путешественника, кандидата географических наук Ю. Супруненко приглашает в путешествие по малоизученным, а порой и неведомым районам Москвы и Московской области – подземной части столицы и региона. Именно с ней связано большинство легенд и загадочных историй, уходящих корнями в глубокую древность. Известны и современные предания, и порой правду здесь с трудом можно отличить от вымысла. В хитросплетениях «подземного москвоведения» пытается разобраться автор этого увлекательного путеводителя.