Революция пророков - [2]

А.Ц.: Как часто Вы вспоминаете свое участие в таджикских событиях 90-х? В чем они изменили Вас?

Г.Д.: Вспоминаю часто. Лишили наивности.

А.Ц.: Я знаю, что у Вас было и есть много товарищей в Иране. Участвуют ли они в вашей работе по расшифровке ислама как общемирового языка сопротивления глобализму?

Г.Д.: В Куме у меня есть много учеников, издающих русскоязычный теологический журнал, в котором восемьдесят процентов текстов — мои. В большинстве своем это студенты медресе, выходцы из СНГ — в основном России, Азербайджана, Казахстана. В последнее время мои тексты переводятся на фарси и получают резонанс в академической среде Кума. Во всяком случае, определенные влиятельные персоны клерикальной корпорации Ирана учитывают меня как фактор.

А.Ц.: А единомышленники из европейских интеллектуалов? Ведь Исламский Комитет поддерживали и Роже Гароди и Клаудио Мутти…

Г.Д.: К этому числу (Гароди, Мутти) следует добавить Исламский институт в Лондоне с Якубом Заки и Гиясуддином Сиддыки, причем первый — природный шотландец с большими связями среди радикально-правой интеллектуальной элиты Европы… Кроме того, в Париже моим сторонником и промоутером является недавний секретарь ЮНЕСКО по исламской цивилизации Рашид Бенисса, друг Гароди и один из ведущих профессоров Сорбонны. В ЮАР в моем активе шейх Ахмад Касем, в прошлом соратник Манделы, руководитель Конвенции Исламского Единства — вооруженной армии исламской диаспоры против апартеида. Благодаря ему я был приглашен в течение месяца читать лекции в Кейптаунском университете о своем видении исламской политической теологии.

А.Ц.: Какие еще условия, кроме универсального языка всех несогласных, необходимы для превращения множества радикальных ситуаций в одну революционную? И какова историческая вероятность этих условий?

Г.Д.: Универсальный язык предполагает хозяина его смыслов, то есть субъекта его использования. У марксистского дискурса таким субъектом был Первый Интернационал. Стало быть, помимо нового языка политической теологии необходимо создать соответствующий орган, «боди», который на этом языке говорит с Провидением, историей, человечеством, царями и так далее. Без языка такого субъекта нет. Сегодня ни одна самая крайняя и крутая сила не тянет на этот статус, поскольку все вращаются в сфере «нерасклеенных» факторов: все стараются для имманентного человечества как получателя в итоге усилий. Кстати, проекция получения на будущие поколения и даже в «жизнь вечную» не меняет дела.

А.Ц.: Немало людей обо всем узнают из телевизора. Значит, они знают Вас как ведущего программы «Ныне», как советника, который на президентских выборах везде сопровождал генерала Лебедя, и как частого эксперта новостей, касающихся исламских стран. Чего Вам не хватает в этом образе?

Г.Д.: Телеобразы Гейдара Джемаля в сознании аудитории есть лишь средства легитимации главного и непроизносимого послания, которое примерно можно было бы сформулировать как «личная цель Бога в качестве повестки мировой революции». Поэтому, как средств легитимации мне достаточно любых имеющихся в моем распоряжении образов, поскольку то, что я имею в виду, не может быть заявлено как один из этих образов.

А.Ц.: Большая пресса, организующая массовое сознание, так и не нашла подходящей ячейки для Вашего имени. С одной стороны, после одиннадцатого сентября Вы действовали на ТV и в Интернете как легитимный выразитель мнения миллиардной уммы мусульман. Во время последней войны в Ираке Ваш сайт irak.ru был стартовой страницей в большинстве компьютеров моих знакомых журналистов. С другой — газеты продолжают наклеивать Вам ироничные ярлыки, вроде «богемного ваххабита» или «муэдзина под красным флагом», изображая Вас как профессионального трикстера, возмутителя спокойствия любой интеллектуальной семьи. Как бы Вы на их месте определили свою роль в актуальности?

Г.Д.: Моя задача — произвести революцию в понимании того, что такое перцепция, гнозис, дискурсивные технологии. Проще говоря, создать методологию мысли как действенного инструмента свободы, сначала внутренней, затем экзистенциальной, затем политической. Свобода для меня никогда не была механической возможностью выбора, но лишь абсолютным противостоянием внутреннего внешнему.

А.Ц.: Закончите, пожалуйста, фразу: Я живу, чтобы …»

Г.Д.: Я живу, чтобы быть сподвижником ожидаемого Махди (да ускорит Аллах Его приход) и служить всеми своими делами обеспечению Его прихода и лидерства избранных верных в предстоящей финальной войне.

Традиционализм и профанизм

1. Генон — апологет открытой иерократии

Рене Генон рассматривает общество в некоей дихотомии. Одним полюсом для него является общество традиционное, которое существовало всегда, во все времена, в разных формах, в разных проявлениях. Средневековая Европа, Дальний Восток, индуистское общество и т. д. — это общество «нормальное», возглавляемое сакральным авторитетом, который легитимизирует все иерархические слои. На другом полюсе — общество профаническое, современное общество, своего рода негатив от первого. (Что в традиционном обществе «белое», в профаническом — «черное», и наоборот.) Такое общество, согласно Генону, сложилось в течение нескольких последних столетий. Генон даже определяет дату образования такого антитрадиционного общества — конец Столетней войны. Этапы его существования — ранняя Реформация, Возрождение, которое для него является прорывом псевдоантичного духа (античность — алиби для антитрадиционализма), якобинство, Французская революция, либерализм. И, наконец, ХХ век — последняя, деструктивная, сатанинская фаза профанизма.

«Познание смыслов» – это новое, принципиально переработанное издание «Разговоров с Джемалем», книги, в содержание которой легли все телевизионные передачи на канале «Радио-медиаметрикс» с одноименным названием. Выпуски данных программ вел журналист канала Олег Дружбинский. Передачи начали записываться в январе и закончились в октябре 2016 года. Практически каждую неделю, в один определенный день, Гейдар Джемаль выходил в эфир, чтобы раскрыть в той или иной степени на протяжении часа тему, которую он сам определял для этой программы.

Перед вами вторая попытка реализации незавершенного при жизни автобиографического проекта Гейдара Джемаля. Каждый рассказ в книге представляет собой компиляцию фрагментов из оставленных Джемалем нескольких десятков видеозаписей монологов, диалогов, многосторонних бесед. Этим данный вариант проекта принципиально отличается от ранее изданной книги, которая представляют собой просто сумбурную подборку распечаток, выданных составителями за авторскую «диктовку». В "Садах и пустошах" картины жизни мальчика из семьи послевоенной московской номенклатуры (дед Джемаля — «сталинский баскак» Леонид Шаповалов, директор Малого театра) сменяются колоритными зарисовками о центральных фигурах московского интеллектуального андеграунда 60-80-х гг.

Данный сборник бесед и исследовательских работ участников научной группы Исламского комитета под руководством Гейдара Джемаля посвящен развитию идеологии политического ислама в ХХ веке. Статьи членов Центра изучения конфликта, раскола, оппозиции и протеста посвящены, в частности, анализу взглядов видных теоретиков политического ислама – таких, как Сейид Кутб, аятолла Хомейни, Али Шариати, Калим Сиддыки. Вниманию читателя также предлагаются исследования, посвященные «черному исламу» и католической теологии освобождения.

Главная проблема современного человечества — исчезновение идеологии протеста. Протест есть как инстинкт, как практика, однако алгоритм протеста ликвидирован вместе с демонтажем классического марксизма. Марксизм на поверку оказался просто крайне левой формой либерализма. «Преодоление отчуждения» по Марксу на деле сводится к устранению трансцендентного измерения человека: человек должен, с точки зрения левых, стать вполне имманентным самодостаточным существом, растворенным в объективной реальности. Это тупик! Начнем протест с чистого листа: доведем отчуждение человека до абсолютной степени.

Человечество раньше никогда не стояло перед угрозой оказаться в мусорной корзине Истории. Фараоны и кесари не ставили таких задач, их наследники сегодня – ставят. Политический Ислам в эпоху банкротства «левого протеста» – последняя защита обездоленных мира. А Кавказ – это одна из цитаделей политического Ислама. … Теология в Исламе на протяжении многих столетий оставалась в руках факихов – шариатский юристов… Они считали и продолжают считать эту «божественную науку» всего лишь способом описания конкретных действий, предписанных мусульманину в ежедневной обрядовой и социальной практике.

«Фузеи» и «карамультуки» — название старинных кремневых ружей: первые стояли на вооружении регулярных армий, вторыми же пользовались пастухи и охотники Центральной Азии и Кавказа. Российская империя — «тюрьма народов» — вырастала из смертельного диалога этих стволов в дни Суворова и шейха Мансура, Ермолова и шейха Шамиля, Скобелева и защитников Хивы и Коканда… Тексты в данной книге — это свидетельства нашей эпохи, в которой беспощадно противостоящие друг другу силы встречаются перед началом генеральной битвы, обмениваясь до времени одиночными выстрелами из укрытий.

Опубликована статья Владимира Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим».

Автор этой книги Игорь Маркович Ефимов (р. 1937) — русский писатель, историк, философ, публицист, с 1978 г. живущий в США, где он основал издательство «Эрмитаж», публиковавшее сочинения Иосифа Бродского, Сергея Довлатова, Василия Аксенова, Андрея Битова, — известен российскому читателю в первую очередь своими романами «Архивы Страшного суда», «Седьмая жена», «Неверная» (книга вышла в финал крупнейшей российской литературной премии «Большая книга»), «Новгородский толмач», «Невеста императора» и др. Но, кроме этого, перу Игоря Ефимова принадлежат фундаментальные философские труды «Метаполитика» (1978) и «Практическая метафизика» (1980), а также историко-политические и социально-философские работы «Кеннеди, Освальд, Кастро, Хрущев» (1987), «Стыдная тайна неравенства» (1999), и, наконец, впервые выходящий отдельной книгой «Грядущий Аттила» — масштабное исследование, раскрывающее многовековые истоки и логику формирования современного международного терроризма.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

"Рассуждение о добровольном рабстве" Этьена Ла Боэси – один из замечательных памятников французской публицистики 16 века. Протест против самодержавия, которым проникнута каждая строка его, яркая литературная форма, своеобразная красота его построенных на античный лад пространных периодов – все это делает трактат рано умершего французского гуманиста одним из выдающихся произведений мировой политической литературы. Первый полный русский перевод общественно-политического трактата французского мыслителя и поэта Этьена де Ла Боэси (1530-1563)

Ранней весной 2014 года жители Крымского полуострова выбирали свою судьбу. Каждый из них в те дни решал для себя вопрос будущего — не только своего, но и детей, внуков. В самой гуще событий Крымской весны был и Валерий Косарев, входивший в то время в состав президиума крымского парламента и принимавший непосредственное участие в принятии судьбоносных решений. Эта книга — его личные воспоминания о событиях того периода и людей, сопричастных к ним. При этом авторы не обошли стороной и сложную политическую составляющую того периода и включили в сборник материалы, которые показывают разное восприятие Крымской весны.

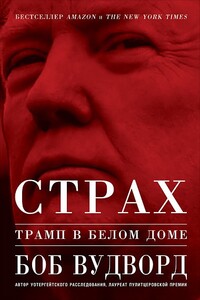

Всемирно известный автор журналистского расследования, которое привело к Уотергейтскому скандалу и отставке президента Никсона, лауреат Пулитцеровской премии Боб Вудворд взялся за самого противоречивого президента США — Дональда Трампа. Как Трамп стал кандидатом в президенты? Действительно ли он до последнего не верил в свою победу? Кто и как помог ему стать президентом? Как его жесткие и непоследовательные методы управления отражаются на ближайшем окружении, стране и целом мире? И что мы можем ожидать от Трампа в будущем? Через прямую речь инсайдеров и записи бесед, которые ведутся в кулуарах, автор погружает читателя в атмосферу, в которой живет и работает администрация Белого дома, с шокирующей откровенностью показывает, как на самом деле решаются проблемы мирового уровня.