Религиозный смысл философии - [6]

Но философия как знание о важнейшем, о духе, о безусловном – есть лучший дар и большее богатство. Философия, познавая сущность духа и безусловного, должна вынашивать именно ту обоснованную уверенность, достоверность, без которой нельзя ни знать, ни верить. Но эта очевидность и достоверность не должна храниться в тайне и открываться только посвященным. Философский предмет объективен и един для всех; он должен быть доступен всем вопрошающим и ищущим; и то, что знается, и то, во что веруется, что утверждается как очевидное и достоверное – должно быть раскрыто всем жаждущим знания, ибо философия есть наука, она организует свой опыт, проверяет свое интуитивное восприятие, описывает воспринятое, анализирует, синтезирует и доказывает. В философии не должно быть места для произвольных построений или воздушных замков, для самообмана, мнимых наитий или волшебства. Философия не мистифицирует ни себя, ни других. Она может и должна быть вполне свободна от суеверия, когда человек достаточно «верит», чтобы бояться, и не достаточно «верит», чтобы не бояться, «верит» от страха и боится от «веры», унижая себя своею «верою». Философия ищет света и находит свет и работает всегда при том свете, который ей дан свыше и умножен ею самою; и потому она не только не питает и не создает страха, но стремится не оставить и места для него: ибо страх возникает лишь там, где противоразумные вожделения и отъединившиеся силы, томясь, работают во мраке и грозят из темноты. Начиная, как и всякое знание, с опыта, и испытуя природу духа и Духа, философия не имеет основания к тому, чтобы прятать дающееся ей в опыте предметное богатство от разумного раскрытия, побеждающего и возводящего, и потому радостного. И если истинно религиозный человек приемлет лишь то, и верует лишь в то, что открылось ему с очевидностью, в личном, но подлинном духовном опыте, то философия по содержанию своему есть религия.

Вот какая ответственность встает перед душой, которая решает посвятить себя философии. И тот, кто, философствуя, будет иметь перед своими очами это высшее назначение философии и неизменное требование теоретической совести, тот сразу увидит и до конца будет помнить те опасности и уклонения, которые могут встретиться на его пути. Необходимо продумать эти опасности и увидеть, куда они ведут, для того чтобы их преодолеть.

Первая опасность в том, что философствование может потерять свою единственную верховную цель и превратиться в не самодовлеющее, не самоценное, не самозаконное делание, т. е. начать служить посторонним и чуждым ему целям. О намеренных и сознательных искажениях истины можно здесь и не говорить: своекорыстное извращение правды о духе и софистическая апология сильного может осуществляться только тем, кто никогда не знал, что есть настоящая философия. Однако здесь есть и другие уклоны. Философское знание должно быть свободно не только от посторонних мотивов, но и от всяких непредметных явлений, основываясь на самостоятельно добытом опыте и лично испытанной очевидности. Это испытание очевидности, как бы вырастающей из глубины самого предмета, не может быть ничем заменено и вытеснено. Правда, авторитет есть великая культурно-воспитательная сила; но задача его в том, чтобы временно заменить очевидность, предварительно, лишь в виде педагогической или пропедевтической опоры, необходимой на первых порах для сохранения и утверждения благих традиций. Задача авторитетного руководства состоит именно в том, чтобы воспитать неопытную душу к самостоятельному познанию, чтобы научить ее самодеятельно обретать предметно обоснованную зрелость и предоставить ей свободный путь. Заменить очевидность авторитет не может, и, как только она состоялась, так, строго говоря, между нею и авторитетом невозможен даже конфликт. Философ как ученый и как верующий может быть верен только одному – предметной очевидности; и всякий авторитет призван уступить ей добровольно, так, как некогда ему самому уступали авторитеты прошлого. Повиновение не предмету, не Богу, но «человекам», – не может быть добродетелью философа: в этом основа философии как верующей науки – в этом автономия духовного опыта.

Вторая опасность в том, что суровая, очищающая личную душу борьба за объективно-верное испытание и за действительное усмотрение предмета, – может замениться или скорым легким нахождением субъективных впечатлений, или же нагромождением хаотических созданий личной бессознательной сферы.

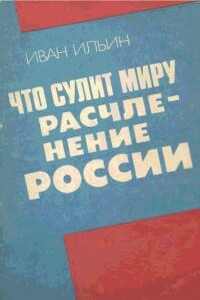

Представленная здесь провидческая работа философа, написанная более полувека тому назад, посвящена важнейшей и до сих пор не решенной проблеме современной жизни России — государственному устройству, национализму и формированию национальной идеи, без которой невозможно существование любого народа.

В сборник вошли остросюжетные приключенческие повести Валерия Мигицко, Владимира Рыбина, Ильи Рясного, Александра Плотникова, а также исторические исследования А. Шишова и Ю. Лубченкова, злободневная публицистика К. Раша.Все произведения рассчитаны на широкую аудиторию любого возраста.

«Поющее сердце» — самое необычное сочинение великого русского мыслителя И. А. Ильина (1883–1954). Эта философская книга по глубине и поэтичности больше похожа на богословское сочинение, в котором автор открывает читателю таинственные уголки своего сердца.

"Последствия распада СССР ударили по судьбам миллионов людей. Теперь, спустя десятилетие, можно смело говорить о том, что сбылись самые мрачные прогнозы. Ничего неожиданного в этом нет. Русский религиозный философ Иван Александрович Ильин ещё в 1948 году с поразительной точностью предсказал последствия расчленения Великой империи." Статья из газеты "Крымское время".

Задуманная как первая в серии, эта статья о немецком национал-социализме была опубликована 17 мая 1933 г. в № 2906 парижской эмигрантской газеты «Возрождение», но продолжения не последовало.

Стоицизм, самая влиятельная философская школа в Римской империи, предлагает действенные способы укрепить характер перед вызовами современных реалий. Сенека, которого считают самым талантливым и гуманным автором в истории стоицизма, учит нас необходимости свободы и цели в жизни. Его самый объемный труд, более сотни «Нравственных писем к Луцилию», адресованных близкому другу, рассказывает о том, как научиться утраченному искусству дружбы и осознать истинную ее природу, как преодолеть гнев, как встречать горе, как превратить неудачи в возможности для развития, как жить в обществе, как быть искренним, как жить, не боясь смерти, как полной грудью ощущать любовь и благодарность и как обрести свободу, спокойствие и радость. В этой книге, права на перевод которой купили 14 стран, философ Дэвид Фиделер анализирует классические работы Сенеки, объясняя его идеи, но не упрощая их.

Какую форму может принять радикальная политика в то время, когда заброшены революционные проекты прошлого? В свете недавних восстаний против неолиберального капиталистического строя, Сол Ньюман утверждает, сейчас наш современный политический горизонт формирует пост анархизм. В этой книге Ньюман развивает оригинальную политическую теорию антиавторитарной политики, которая начинается, а не заканчивается анархией. Опираясь на ряд неортодоксальных мыслителей, включая Штирнера и Фуко, автор не только исследует текущие условия для радикальной политической мысли и действий, но и предлагает новые формы политики в стремлении к автономной жизни. По мере того, как обнажается нигилизм и пустота политического и экономического порядка, постанархизм предлагает нам подлинный освободительный потенциал.

Целью данного учебного пособия является знакомство магистрантов и аспирантов, обучающихся по специальностям «политология» и «международные отношения», с основными течениями мировой политической мысли в эпоху позднего Модерна (Современности). Основное внимание уделяется онтологическим, эпистемологическим и методологическим основаниям анализа современных международных и внутриполитических процессов. Особенностью курса является сочетание изложения важнейших политических теорий через взгляды представителей наиболее влиятельных школ и течений политической мысли с обучением их практическому использованию в политическом анализе, а также интерпретации «знаковых» текстов. Для магистрантов и аспирантов, обучающихся по направлению «Международные отношения», а также для всех, кто интересуется различными аспектами международных отношений и мировой политикой и приступает к их изучению.

Люди странные? О да!А кто не согласен, пусть попробует объяснить что мы из себя представляем инопланетянам.

Основой этой книги является систематическая трактовка исторического перехода Запада от монархии к демократии. Ревизионистская по характеру, она описывает, почему монархия меньшее зло, чем демократия, но при этом находит недостатки в обоих. Ее методология аксиомативно-дедуктивная, она позволяет писателю выводить экономические и социологические теоремы, а затем применять их для интерпретации исторических событий. Неотразимая глава о временных предпочтениях объясняет процесс цивилизации как результат снижающихся ставок временного предпочтения и постройки структуры капитала, и объясняет, как взаимодействия между людьми могут снизить ставку временных предпочтений, проводя параллели с Рикардианским Законом об образовании связей. Сфокусировавшись на этом, автор интерпретирует разные исторические феномены, такие как рост уровня преступности, деградация стандартов морали и рост сверхгосударства.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.