Рассказы - [7]

Молчим. Она горько вздыхает:

— Век прожила в слезах и горе.

Ее «коллега» Екатерина Михайловна выходит «на работу» в черном пальто и мужских ботинках, крестит рот и кланяется. Кроме магазина, бывает еще и на Черемушкинском рынке. Ей — 80. Всю жизнь работала в прислуге. Стажа всего пять лет.

Нашел я их быстро. Поговорил с начальником местного отделения милиции. Он минуты две изумленно молчал после моего вопроса о нищих. И отрицательно покачал головой: никогда, нигде, никого. Из окна его кабинета виден магазин «Мясо».

В нем не первый год побираются Елена Максимовна и Екатерина Михайловна.

Они довольны жизнью. Предложения помочь встречают в штыки. Жалоба одна: подавать меньше стали. Это первая сквозная тема в сетованиях нищих. Вторая: мы-то ладно, а гляньте, как вон те гребут деньгу. Лопатой!

Под «вон теми» подразумевается нищий классический — церковный. Про них уважительно говорят, что собирают они за смену до пятидесяти рублей. Место на паперти занимают пораньше. Кто не. успел или не смел, оттесняется на сырые кладбищенские дорожки: как каменные ангелы скорби слева и справа.

Церковные — прочный коллектив, объединенный общим местом и многолетним стажем (у некоторых свыше десяти лет). Подаяние на улице более человечно. На улице индивидуальное милосердие. В церкви конвейер — деньги суют в кулачок крайнего, как медяк при входе в метро. С соответствующим выражением лица. Иногда дарят целый рубль, шепча: «На всех». Как только щедрая рука удаляется на известное расстояние, начинается судорожный, крутой разбор: разделит обладатель рубля полученное на всех или нет. При этом лица, которые еще полчаса назад бессильно закатывали глаза и вытягивали в мычании губы, силясь что либо выразить мне в ответ, проявляют недюжинное ораторское мастерство и дикцию, сделавшую бы честь диктору ЦТ.

Идти на общение «церковные» отказываются категорически. Пришли, видит бог, в первый раз, и, как только накопят сумму, достаточную для закупки скромного количества молока и хлеба, их и след простынет. Обитают они подальше от центра. На паперти церкви Даниловского кладбища в хороший день я насчитал одиннадцать человек. Многочасовое стояние на ногах и вообще факт прихода говорит о сносном физическом состоянии.

Я искал внутренний надлом, жертв нашего равнодушия, муки стыда и поиск помощи. Ничего этого я не нашел.

«Дно» страшно не тем, что туда падают люди. Страшно, что они не хотят оттуда выбираться.

Я готов оправдывать тех, кто подает, и тех, кто нет. Подают чаще всего пожилые, приезжающие за покупками женщины, ветераны войны, совсем редко-средний возраст. Молодежь-никогда. Дети — если только бабушка даст монетку и скажет, что делать. Хотя дети боятся. Это страшно: розовые банты и белые гольфы, сморщенное лицо и трясущиеся руки.

Но общий настрой-равнодушие. И это оправдано. Не надо требовать зоркости и непримиримости милиционеров, кропотливости тимуровцев, щедрости работников собеса, презрения к иждивенцам граждан. Нищих не надо спасать. Это люди, которые нашли выход из положения, и этот выход для них оптимален: и нравственно, и экономически.

Но для нас он убийственный.

Нас не может умилять факт нашего милосердия — вот мы их содержим: крошки со стола — это не милосердие. Милосердие — делиться необходимым себе. Расставание с медяком — это такое же милосердие, как марка ОСВОДа-спасение утопающих. Когда человек садится на обочину с кепкой, первым мимо себя проходит он сам. Но мы содержим его. А люди, которых в тысячи раз больше и которые, обществом воспитанные, протянуть руку не могут, — они остаются вне поля зрения.

Благополучие нищих не повод для радости. Бодрый румянец не всегда говорит о здоровье. Иногда — о чахотке. Прежде чем восхититься золотой коронкой, вздохнем о больном зубе. Я хитрил, когда писал посмотрим на нищих. Посмотрим на себя. Ремонт обнажает не только стены, но и души.

Равнодушие захлестывает общество. Наше счастье стало жестоким. Дефицит гуманизма в истории аукнулся пристальным взглядом только вперед. Мы правы, мы добились, мы разгромили, мы идем, мы не смотрим под ноги, но пройти мешает именно то, что осталось под ногами. Мы слепо уверовали в окончательную справедливость общественного устройства. Когда эта вера испарилась, остался только осадок: смирение перед предначертанностыо: делай или не делай, все пойдет, как шло.

Предначертанность размыла нравственность. Выбор способа существования стал личным делом и лишился оценки. Кто-то ворует, кто-то работает, кто-то торгует досками, кто-то — телом, кто-то дает взятки, кто-то их берет, кто-то перестраивается, кто-то учится. Каждый занимается своим делом. Счастье жестоко. Если быть добрым и вмешиваться в чужое дело-счастья не будет.

Предначертанность сделала нас обществом нищих: возникла плата не за труд, а за приход на работу, аттестаты и дипломы вручаются не за знания, а за посещаемость, комсомольские и партийные билеты-для достижения неведомых процентных соотношений — все подается.

Теперь все ждут: чего же подаст перестройка.

Забывая простую истину: если ждешь, когда же придет жизнь, — приходит смерть.

Герой нового романа Александра Терехова – бывший эфэсбэшник – проводит расследование трагической истории, случившейся много лет назад: в июне 1943 года сын сталинского наркома из ревности застрелил дочь посла Уманского и покончил с собой. Но так ли было на самом деле?«Каменный мост» – это роман-версия и роман-исповедь. Жизнь «красной аристократии», поверившей в свободную любовь и дорого заплатившей за это, пересекается с жесткой рефлексией самого героя.

Это произведение, названное автором повестью, но по сути являющееся дневником .Невероятно увлекательные, пронизанные юмором и горечью истории. Никакой жалости — прежде всего к себе.

Александр Терехов — автор романов «Мемуары срочной службы», «Крысобой», «Бабаев», вызвавшего бурную полемик)' бестселлера «Каменный мост» (премия «Большая книга», шорт-лист «Русский Букер»), переведенного на английский и итальянский языки.Если герой «Каменного моста» погружен в недавнее — сталинское — прошлое, заворожен тайнами «красной аристократии», то главный персонаж нового романа «Немцы» рассказывает историю, что происходит в наши дни.Эбергард, руководитель пресс-центра в одной из префектур города, умный и ироничный скептик, вполне усвоил законы чиновничьей элиты.

В книгу талантливого молодого прозаика Александра Терехова вошли роман «Крысобой» и повесть «Мемуары срочной службы».Первые же страницы романа могут повергнуть некоторых неподготовленных читателей в шок, другие отдадут должное мужественной смелости автора, избравшего своим героем профессионального крысобоя. И читатель, если он не отложит книгу в сторону, возмутившись неэстетичностью темы и описаний, захочет настроиться на производственный в некотором роде роман. И напрасно! Потому что проза Терехова разрывает первоначальную конструкцию и перерастает в остросоциальный гротеск, в многозначительную и безжалостную аллегорию.

«День, когда я стал настоящим мужчиной» – книга новых рассказов Александра Терехова, автора романов «Каменный мост» (премия «БОЛЬШАЯ КНИГА») и «Немцы» (премия «НАЦИОНАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР»).Это истории о мальчиках, которые давно выросли, но продолжают играть в сыщиков, казаков и разбойников, мечтают о прекрасных дамах и верят, что их юность не закончится никогда. Самоирония, автобиографичность, жесткость, узнаваемость времени и места – в этих рассказах соединилось всё, чем известен автор.

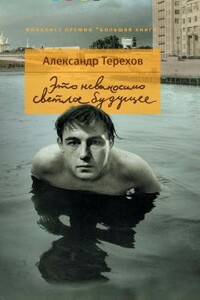

Александр Терехов – известный прозаик, автор романов «Крысобой» и «Каменный мост» (шорт-лист премии «БОЛЬШАЯ КНИГА»).Герой сборника повестей и рассказов «Это невыносимо светлое будущее» – молодой провинциал – начинает свое личное наступление на Москву в то смешное и страшноватое время, когда вся страна вдруг рванула к свободе, не особо глядя под ноги. Невероятно увлекательные, пронизанные юмором и горечью истории. Никакой жалости – прежде всего к самому себе.

«Отранто» — второй роман итальянского писателя Роберто Котронео, с которым мы знакомим российского читателя. «Отранто» — книга о снах и о свершении предначертаний. Ее главный герой — свет. Это свет северных и южных краев, светотень Рембрандта и тени от замка и стен средневекового города. Голландская художница приезжает в Отранто, самый восточный город Италии, чтобы принять участие в реставрации грандиозной напольной мозаики кафедрального собора. Постепенно она начинает понимать, что ее появление здесь предопределено таинственной историей, нити которой тянутся из глубины веков, образуя неожиданные и загадочные переплетения. Смысл этих переплетений проясняется только к концу повествования об истине и случайности, о святости и неизбежности.

Давным-давно, в десятом выпускном классе СШ № 3 города Полтавы, сложилось у Маши Старожицкой такое стихотворение: «А если встречи, споры, ссоры, Короче, все предрешено, И мы — случайные актеры Еще неснятого кино, Где на экране наши судьбы, Уже сплетенные в века. Эй, режиссер! Не надо дублей — Я буду без черновика...». Девочка, собравшаяся в родную столицу на факультет журналистики КГУ, действительно переживала, точно ли выбрала профессию. Но тогда показались Машке эти строки как бы чужими: говорить о волнениях момента составления жизненного сценария следовало бы какими-то другими, не «киношными» словами, лексикой небожителей.

Действие в произведении происходит на берегу Черного моря в античном городе Фазиси, куда приезжает путешественник и будущий историк Геродот и где с ним происходят дивные истории. Прежде всего он обнаруживает, что попал в город, где странным образом исчезло время и где бок-о-бок живут люди разных поколений и даже эпох: аргонавт Язон и французский император Наполеон, Сизиф и римский поэт Овидий. В этом мире все, как обычно, кроме того, что отсутствует само время. В городе он знакомится с рукописями местного рассказчика Диомеда, в которых обнаруживает не менее дивные истории.

Эйприл Мэй подрабатывает дизайнером, чтобы оплатить учебу в художественной школе Нью-Йорка. Однажды ночью, возвращаясь домой, она натыкается на огромную странную статую, похожую на робота в самурайских доспехах. Раньше ее здесь не было, и Эйприл решает разместить в сети видеоролик со статуей, которую в шутку назвала Карлом. А уже на следующий день девушка оказывается в центре внимания: миллионы просмотров, лайков и сообщений в социальных сетях. В одночасье Эйприл становится популярной и богатой, теперь ей не надо сводить концы с концами.

Сказки, сказки, в них и радость, и добро, которое побеждает зло, и вера в светлое завтра, которое наступит, если в него очень сильно верить. Добрая сказка, как лучик солнца, освещает нам мир своим неповторимым светом. Откройте окно, впустите его в свой дом.

Сказка была и будет являться добрым уроком для молодцев. Она легко читается, надолго запоминается и хранится в уголках нашей памяти всю жизнь. Вот только уроки эти, какими бы добрыми или горькими они не были, не всегда хорошо усваиваются.