Рассказы о Анне Ахматовой - [4]

Ахматова говорила, что, сколько она ни встречала людей, каждый запомнил 14 августа 1946 года, день постановления ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград», так же отчетливо, как день объявления войны. Это был первый послевоенный год, и меня отправили к родственникам в маленький латвийский город Лудзу (Люцин) подкормиться. Дом тетушки стоял на площади, прямо против него, через тротуар, располагалась деревянная трибуна, мимо которой по праздникам проходила демонстрация. Мне было десять лет, я лежал на горячих от солнца крашеных досках трибуны и что–то читал, когда с газетой в руках появился двоюродный брат, рижанин, старшеклассник, и, изображая строгость, проговорил: «Что это у вас в Ленинграде за безобразие творится, распустились!» Я стал читать газету и даже в такой специфической подаче уловил пленительность и, как я сейчас бы сказал, драматизм, а потому и правду стихов, приведенных обрывками, почувствовал притягательность фигуры, в которую летели камни. И конечно же, у меня не было никаких сомнений в том, что после постановления Ахматова навеки сгинула.

Словом, идя на Красную Конницу, я ждал встречи с великой, несдавшейся, таинственной, легендарной женщиной, с Данте, с поэзией, с правдой и красотой — встречи, которой «не может быть», — и эта встреча случилась. Разочарования не было.

Неожиданной, но сразу же узнанной и словно бы само собой разумеющейся была обреченность во всем ее облике, словах, жестах, обреченность окончательная и признанная ею, так что уже излучавшая силу. Как и все, чьи первые визиты к ней я наблюдал потом, я, по позднейшему определению Марии Сергеевны Петровых, «вышел шатаясь», плохо соображая что к чему, что–то бормоча и мыча. Я уходил, ошеломленный тем, что провел час в присутствии человека, с которым не то чтобы у меня не было никаких общих тем (ведь о чем–то мы этот час говорили), но и ни у кого на свете не может быть ничего общего. Я поймал себя на том, что мне уже не важно,

понравились ей мои стихи или нет, а важно, что они ею просто услышаны.

* * *

«Смиренная, одетая убого, но видом величавая жена». Стоя на троллейбусной остановке после очередного визита к ней, я поймал себя на том, что уже некоторое время машинально повторяю эти строчки, и тотчас усмехнулся тому, что слишком уж она похожа на эту пушкинскую «школьную надзирательницу», как будто нарочито похожа. Я тут же одернул себя, подумав, что своей усмешкой тоже толкую превратным образом «понятный смысл правдивых разговоров».

Однажды она обронила: «Мы вспоминаем не то, что было, а то, что однажды вспомнили». После ее смерти я стал вспоминать ее и с тех пор вспоминаю свои воспоминания. Но она оставляла о себе воспоминания с секретом. Например, как–то раз рассказывая про свой нероман с Блоком, она с брезгливостью отозвалась о глубинах и изобретательности человеческой пошлости: некто, прочитав в «Поэме без героя»; «А теперь бы домой скорее Камероновой галереей», — стал делать намеки на возможные ее связи, чуть ли не адюльтер, с кем–то из обитателей царского дворца. Она сделала упор именно на изощренности безнравственного ума, и с расставленными таким образом ударениями это замечание много лет хранилось в моей памяти вместе с другими в этом духе. Но также и вместе с разрозненными, произнесенными в разное время упоминаниями конкретно о Царском Селе.

В другой раз она продекламировала шуточные царскосельские стихи, связанные с приездом в Россию французского министра Люббе: он не знал про недавний морганатический брак великого князя Павла Александровича и княгини Палей, бывшей прежде женой Пистолькорса, и обратился с вопросом о нем к императрице.

— Ой est Prince Paul, dites–moi, Madame? [1] — спросил Люббе, согнувши торс.

— И est parti avec ma temme!>2 — из свиты брякнул Пистолькорс.

Она рассказывала о княгине Палей как о царскоселке, хотя не помню наверное, говорила ли, что была с нею знакома. Сказала, что читала ее мемуары; «Малоинтересные — ненаблюдательной, неодаренной дамы». После революции ее мужа держали в Петропавловской крепости. «Она возила в санях ему передачи. Потом его расстреляли, ночью, во дворе крепости. Она уехала в Швецию. Дочери, увидев ее, все поняли и заплакали. В книге две фотографии: молодой петербургской красавицы—и глубокой старухи, а разница несколько лет». Затем коротко передала подробности смерти ее двадцатилетнего сына Владимира, поэта, сброшенного в шахту в Алапаевске через полгода после расстрела мужа.

В подаренном мне экземпляре «Anno Domini» она сделала несколько помет и исправлений, над стихотворением «Зажженных рано фонарей» надписала название «Призрак» и исправила «ты глядишь» на «царь глядит» и «светлыми» на «темными»: «И странно царь глядит вокруг пустыми темными глазами».

В заметках к «Поэме без героя» она написала о подруге молодости, Глебовой- Судейкиной: «Ольга танцевала la danse russe гёгёе par Debussy, как сказал о ней в 13 г. К. В.» (русский танец в грезах Дебюсси). И еще раз: «La danse russe в царскосельском дворце». В воспоминаниях другой, еще более давней подруги, В. С. Срезневской, редактированных, если отчасти не продиктованных ей Ахматовой, описывается такой эпизод: «Отошли в область прошлого версальские и английские кущи Ц. С. и Павловска, лунные ночи с тоненькой девочкой в белом платьице на крыше зеленого углового дома («Какой ужас! она лунатик!») и все причуды этого вольнолюбивого ребенка, купанье в ручейке у Тярлева беленьких (негде было загореть!) стройных ножек, и ласковый голос вел. кн. Владимира Александровича, совершавшего пешком с адъютантом утреннюю прогулку: «А если вы простудитесь, барышни?» — и ужас узнавшей о наших проказах все той же m-me Винтер, обещавшей рассказать «все» нашим родителям, и наше смущение перед красивым стариком, так мило сделавшим нам замечание». И на плане Царского Села, сделанном рукой Ахматовой, ею обозначен дворец великого князя Владимира Александровича (отца К. В., Кирилла Владимировича).

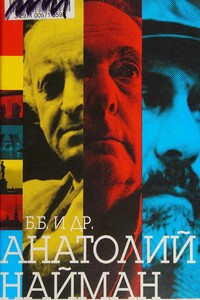

Первая публикация (в 1997 году) романа Анатолия Наймана «Б.Б. и др.» вызвала если не скандальную, то довольно неоднозначную реакцию культурного бомонда. Кто-то определял себя прототипом главного героя (обозначенного в романс, как Б.Б.), кто-то узнавал себя в прочих персонажах, но и в первом п во втором случаях обстоятельства и контексты происходящего были не слишком лестны и приличны… (Меня зовут Александр Германцев, это имя могло попасться вам на глаза, если вы читали книгу Анатолия Наймана «Поэзия и неправда».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Дневники М.М.Пришвина (1918–1919) зеркало его собственной жизни и народной судьбы в тягчайшие для России годы: тюрьма, голод, попытка жить крестьянским трудом, быт двух столиц, гражданская война, массовые расстрелы, уничтожение культуры — и в то же время метания духа, любовь, творчество, постижение вечного.В ходе подготовки «Дневников» М.М.Пришвина ко второму изданию были сверены и частично прочитаны места текста, не разобранные или пропущенные в первом издании.

Книга является воспоминаниями бывшего сотрудника НКВД Александра Бражнева, впоследствии осужденного военным трибуналом за связь с «контрреволюционным элементом». Свидетель и поневоле участник сталинской политики террора в Украине в 1937–1941 гг., автор пытается очиститься от гнетущих воспоминаний прошлого через откровенный разговор с читателем. Массовые аресты в Харькове, Киеве, зверствования НКВД на Западной Украине, жестокие пытки невинных людей — это лишь отдельные фрагменты той страшной картины сталинизма, которая так детально нарисована Бражневым в его автобиографической повести «Школа опричников».Для широкого круга читателей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.