Рассказы - [3]

Жених упал оземь, а грустный смех порхает на его губах. Беззвучно протянет руки увлечь невесту в пляс. Жирная и сладкая мокрота в горле. Скорчилась кожа на шее, и из шеи бежит его жизнь. Смех исчез с губ, и язык высунулся изо рта. Беззвучно устремит очи на лик невесты и невесты не увидит. Кровь стынет в глазах, и кровью он залит. Жених умер. Против большого собора лежит он мертвый. Из шеи брызжет кровь на белизну одежд, на венчальный наряд. Невесты нет — умчал ее наместник. Кричала девица, и нет ей спасителя.

Опоры шатра выпали из рук поезжан, и ужас Божий поразил остатки народа. Что делать. Бог дал, Бог взял. Не на свадебный пир пришли, на похороны. Опоры шатра выпали из рук поезжан, и поезжанам стало горько и яростно. Принесли заступ и мотыгу. И взяли труп жениха и погребли там. Где пролилась его кровь, там и похоронили — у большой синагоги. Прямо в одежде его похоронили, в свадебных одеяниях и в белом покрове, запятнанных кровью его души, и в башмаках — возбудить гнев и местью[27] отомстить. И запятнанную кровью землю погребли с ним. И стал ему венчальный шатер могилой и брачное веселье — вечной тугой. И всю ночь ходили и плакали. И отпевали[28] и поминали его и его невесту многие дни. Но и она недолго протянула во дворце наместника, не хотела отступиться от веры в Господа Бога Израиля. И ходила в мраке и запустении от тяжкой кручины. И раз наместник поехал на охоту, а она села у окна, выходящего на город. И увидела площадь перед собором, где венчалась. И вспомнила младость, день венчания, как стояла рядом с суженым у большого собора. Всадник на коне скачет, скачет к шатру. Дружки хлопают в ладоши и кричат: «Царю подобен суженый», а подружки хлопают караваями и кричат: «Чиста и честна невеста красна», и весь люд подхватывает: «В добрый час!» Кто это скачет на коне, как тяжелая тень скалы падает на сердце? И венчальный шатер дрожит над головою, и опоры его падают на землю. И рухнула на колени, потому что перевернулось у нее сердце. И она при смерти, а служанки говорят: вот вернулся хозяин с охоты. И не ответила им, и не глянула. Сказала: принесите мой венчальный наряд, в котором меня привезли сюда. И принесли ей венчальный наряд, в котором ее привезли во дворец. И одела ее рабыня в платье, в венчальное платье. И рвется она встать и пуститься в пляс, и возвращается наместник с охоты в одеждах, багряных от крови. И бросил дичь и кинулся к ней, а она отдала душу и умерла. И вырыл ей наместник могилу меж могил бога чужого. И пошли все его приближенные и все его рабы и понесли ее на плечах и похоронили меж могил бога чужого. И из ночи в ночь, в глухую полночь, когда дважды закричит петух и звезды сменятся в тверди, раскроется беззвучно могила меж могил бога чужого и женщина в покрывалах взойдет в ночную тень. И укроет платом лицо от страха стражей ночи[29] и выступает в Кручине своей к большому собору. И тогда восходит из могилы ее мертвый жених, здесь под шатром пролилась его кровь. И в тени ночной простирает руки, прижимает свою суженую к сердцу, и вместе пускаются в пляс мертвых. Затем не ступят храмовые священники на этот холм, и свадеб тут не празднуют и по сей день.

КЛИНОК ДОБУША[30]

Добуш атаманом разбойников был, и в горах Карпатских его логово, и сети его раскинуты над большими дорогами. Много другов у Добуша, а Добуш — глава другим. Встретится им путник, исповедается, да и не встанет с покаянных колен — не от клинка, прежде от страха умрет, затем, что удалы молодцы Добуша, а до Добуша им далеко. И был им Добуш атаманом. И в руке у Добуша клинок, что дал Ангел Смерти Добушу. Но с соседями мир у него, окрест Коломеи,[31] и Коломея, и села вокруг носят дань Добушу. И так жил Добуш с соседями, и соседям вреда не чинилось во всех тех местах, где гулял Добуш со своими молодцами. И Коломея, и села вокруг приносят Добушу и его молодцам и муку, и мясо, и горох, и бобы, и мед, и масло, и сыр. И коли заколет мужик борова или состряпает баба вареников, посылают с сыном или с дочкой и мяса, и крови, и вареников Добушу и его козакам, от любого блюда чтоб отведал. И по праздникам их спускались молодцы Добуша в села крутить в танце сельских молодок, убранных в наряды, что сняли люди Добуша с погубленных и отдали тем.

И настала зима, и не принесли дани Добушу, и заголодали Добуш и его молодцы. Ничего не несут в горы, и путников нет, потому что замело пути снегом. И сидят так удальцы Добуша, слюна стынет во рту, и борода, как сосулька, и в мать и в душу ругаются, и говорят, что если не вытащат материнских костей из могил разгрызть, то как сор, падалью лягут в поле в горах Карпатских, а те и не скажут: вот молодцы Добуша. И сказали друг другу: что нам здесь сидеть и смерти ждать, нападем лучше на одно из сел, и оживим душу, и не помрем. И велел Добуш налететь в ночи на Коломею, и собрались они налететь на Коломею, и дошли до околицы, и видят — свет в каждом доме.[32] И сказали: пошли скорее нападем и найдем мяса и вина, ибо сегодня — суббота у Израиля.[33] И ворвались в Коломею.

А Коломея — как чаша полная, и евреев там много, купцы торговые, и в каждом доме свет, едят и пьют и веселятся. И увидел Добуш Коломею и воскликнул: нет на земле человека без столада печи, лишь у нас ничего нет. И сказали молодцы Добуша: не кручинься, Добуш, сейчас налетим на город, и тогда отведаешь еврейских калачей и выпьешь много вина. Тогда набьешь себе брюхо, и рот не остановится от изобилия снеди. И сказал Добуш: на добычу, братья. И занес Добуш клинок свой над городом, а в городе был тогда

Роман «Вчера-позавчера» (1945) стал последним большим произведением, опубликованным при жизни его автора — крупнейшего представителя новейшей еврейской литературы на иврите, лауреата Нобелевской премии Шмуэля-Йосефа Агнона (1888-1970). Действие романа происходит в Палестине в дни второй алии. В центре повествования один из первопоселенцев на земле Израиля, который решает возвратиться в среду религиозных евреев, знакомую ему с детства. Сложные ситуации и переплетающиеся мотивы романа, затронутые в нем моральные проблемы, цельность и внутренний ритм повествования делают «Вчера-позавчера» вершиной еврейской литературы.

Сборник переводов «Израильская литература в калейдоскопе» составлен Раей Черной в ее собственном переводе. Сборник дает возможность русскоязычному любителю чтения познакомиться, одним глазком заглянуть в сокровищницу израильской художественной литературы. В предлагаемом сборнике современная израильская литература представлена рассказами самых разных писателей, как широко известных, например, таких, как Шмуэль Йосеф (Шай) Агнон, лауреат Нобелевской премии в области литературы, так и начинающих, как например, Михаэль Марьяновский; мастера произведений малой формы, представляющего абсурдное направление в литературе, Этгара Керэта, и удивительно тонкого и пронзительного художника психологического и лирического письма, Савьон Либрехт.

Представленная книга является хрестоматией к курсу «История новой ивритской литературы» для русскоязычных студентов. Она содержит переводы произведений, написанных на иврите, которые, как правило, следуют в соответствии с хронологией их выхода в свет. Небольшая часть произведений печатается также на языке подлинника, чтобы дать возможность тем, кто изучает иврит, почувствовать их первоначальное обаяние. Это позволяет использовать книгу и в рамках преподавания иврита продвинутым учащимся. Художественные произведения и статьи сопровождаются пояснениями слов и понятий, которые могут оказаться неизвестными русскоязычному читателю.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«До сих пор» (1952) – последний роман самого крупного еврейского прозаика XX века, писавшего на иврите, нобелевского лауреата Шмуэля-Йосефа Агнона (1888 – 1970). Буря Первой мировой войны застигла героя романа, в котором угадываются черты автора, в дешевом берлинском пансионе. Стремление помочь вдове старого друга заставляет его пуститься в путь. Он едет в Лейпциг, потом в маленький город Гримму, возвращается в Берлин, где мыкается в поисках пристанища, размышляя о встреченных людях, ужасах войны, переплетении человеческих судеб и собственном загадочном предназначении в этом мире.

Израильский писатель Шмуэл-Йосеф Агнон (1888–1970), уроженец Бучача, происходил из семьи галицийских евреев, которую можно было назвать необычной: отец его, рабби Шолом-Мордехай Чачкес, был хасидом и регулярно ездил к цадику, а дед по матери, рабби Иеуда а-коэн Фарб, был записным миснагедом. Тем не менее в доме царили мир и согласие, гармония религиозной традиции была слегка приправлена маскилской культурой на иврите. В отличие от большинства еврейских писателей первой половины ХХ века, Агнон на всю жизнь сохранил любовную благодарность родительскому дому, где царили набожность, Б-гобоязненность и приверженность учению.

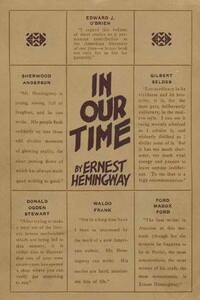

"В наше время" - сборник рассказов Эрнеста Хемингуэя. Каждая глава включает краткий эпизод, который, в некотором роде, относится к следующему рассказу. Сборник был опубликован в 1925 году и ознаменовал американский дебют Хемингуэя.

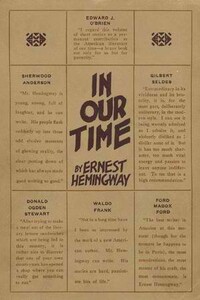

"В наше время" - сборник рассказов Эрнеста Хемингуэя. Каждая глава включает краткий эпизод, который, в некотором роде, относится к следующему рассказу. Сборник был опубликован в 1925 году и ознаменовал американский дебют Хемингуэя.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Известные по отдельности как вполне «серьезные» писатели, два великих аргентинца в совместном творчестве отдали щедрую дань юмористическому и пародийному началу. В книгу вошли основные произведения, созданные X.Л.Борхесом и А.Биой Касаресом в соавторстве: рассказы из сборника «Две памятные фантазии» (1946), повесть «Образцовое убийство» (1946) рассказ.

В этой книге — новые идиллии П.Г. Вудхауза, а следовательно — новые персонажи, которые не оставят вас равнодушными.