Расскажи живым - [71]

— Вечером доскажешь, — тихо советую я.

Но он продолжает:

— Тесно стоят, бить из автомата в них, значит, и в сестру. Она в белом платьице между ними, и лицо, как у мертвой. Немцы и не целятся, понимают, что стрелять не будем, только стараются плотнее к ней, боком за нее прячутся. Я стою напротив с автоматом, растерялся, не соображаю. Кто-то из наших — бац по лампе. Сергей дал прикладом по окну и две гранаты, одну за другой, бросил за палисадник. Я тоже бросил гранату через окно. Бежим, за нами и остальные. Недалеко овраг, за ним лес. В первый момент немцы прижались к земле, ни одного выстрела не сделали, но через минуту навели пулемет, из него и из автоматов бьют вдогонку. Мы уже в овраге, вот кусты. И тут меня ожгло. Бегу, а сил нет. Крикнул своим, они поволокли. Добрались до хутора, там дали лошадей...

Прошло две недели, и Николай ушел к своим, в землянку. А сегодня он и Сергей первый раз сделали продолжительную прогулку, сходили в Голубы.

Весь отряд переселился в сухое место, на большую поляну, по краям которой, под лесом, поставлены времянки из тонких бревен. В моем медпункте светло, пол настоящий, из досок. Земля уже отогрелась, наступил апрель.

Ася все реже приходит на медпункт, занята другим делом. Она с начала года — заместитель комиссара по комсомольской работе, бывает на заданиях вместе с диверсионными группами, а недавно одна ходила в Слоним, доставала бумагу для печатания газет. Рассказывает с улыбкой, будто кто-то другой, а не она каждый час рисковала своей жизнью — и на пути, и там, в городе, и когда шла нагруженная обратно.

— А знаете? — говорит она, — в штабе оформляют документы на тех, кого будут за линию фронта отправлять. Раненых, больных — со всех бригад.

— Подал список по отряду, шесть человек у нас. Вот и вас надо включить, сопровождающей.

— Меня наши ребята не отпустят, — с горделивой улыбкой произносит она. — Вместе пришли сюда, вместе будем до встречи с Красной Армией... Слышала, что кто-то из командования пойдет с этой группой, понесет документы, ценности в фонд армии.

— Отправить больных необходимо, есть и такие, кто опасен: у троих туберкулез. А как хотят их эвакуировать?

Кто-то заглянул в дверь, сказал, что меня вызывают. Выхожу, вижу Якимчука, того, что лежал в Голубах с плевритом.

— Что ж сам не заходишь? — Рад его хорошему виду, крепко пожимаю руку.

— Думал, заняты. — Автомат опущен дулом вниз, гранаты и запасной диск на ремне оттопыривают пиджак. — Идем далеко, за Гродно, захотелось попрощаться, к вам зайти, поблагодарить.

— Хорошо, что зашел. Может быть, еще встретимся.

— О-о! Жив буду, позову вас к себе, в Слуцкий район. Лучше наших яблок нигде нет! — Он хочет еще что-то сказать, но, смутившись, покраснел, смотрит вправо от меня.

Повернувшись, я сразу узнаю ее. Она-то его и выходила. Киваю ей, она улыбается, но близко не подходит.

— Вот, не брал, а все равно идет со мной, одного тебя, говорит, не пущу. — В словах его слышны и огорчение, и скрытая гордость.

Она видна вся, ничего ее не портит — ни ватник, ни сапоги. Платок спустила на плечи, освободила высокий лоб и пышные каштановые волосы. Высокой груди тесно под ватником, он расстегнут. За правым плечом карабин на ремне, и это придает ее стройной фигуре монументальность. После войны воздвигнут памятник Победы, вот бы такую женщину и изваять: понятную, смелую, из трудной жизни.

Я отвожу от нее взгляд, Якимчук еще раз говорит: «Спасибо!», снова пожимаем друг другу руки. Хочется сказать, чтоб он сберег ее.

Константин Петрович Победоносцев — один из самых влиятельных чиновников в российской истории. Наставник двух царей и автор многих высочайших манифестов четверть века определял церковную политику и преследовал инаковерие, авторитетно высказывался о методах воспитания и способах ведения войны, давал рекомендации по поддержанию курса рубля и композиции художественных произведений. Занимая высокие посты, он ненавидел бюрократическую систему. Победоносцев имел мрачную репутацию душителя свободы, при этом к нему шел поток обращений не только единомышленников, но и оппонентов, убежденных в его бескорыстности и беспристрастии.

Заговоры против императоров, тиранов, правителей государств — это одна из самых драматических и кровавых страниц мировой истории. Итальянский писатель Антонио Грациози сделал уникальную попытку собрать воедино самые известные и поражающие своей жестокостью и вероломностью заговоры. Кто прав, а кто виноват в этих смертоносных поединках, на чьей стороне суд истории: жертвы или убийцы? Вот вопросы, на которые пытается дать ответ автор. Книга, словно богатое ожерелье, щедро усыпана массой исторических фактов, наблюдений, событий. Нет сомнений, что она доставит огромное удовольствие всем любителям истории, невероятных приключений и просто острых ощущений.

Мемуары известного ученого, преподавателя Ленинградского университета, профессора, доктора химических наук Татьяны Алексеевны Фаворской (1890–1986) — живая летопись замечательной русской семьи, в которой отразились разные эпохи российской истории с конца XIX до середины XX века. Судьба семейства Фаворских неразрывно связана с историей Санкт-Петербургского университета. Центральной фигурой повествования является отец Т. А. Фаворской — знаменитый химик, академик, профессор Петербургского (Петроградского, Ленинградского) университета Алексей Евграфович Фаворский (1860–1945), вошедший в пантеон выдающихся русских ученых-химиков.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

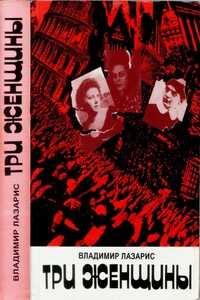

Эту книгу можно назвать книгой века и в прямом смысле слова: она охватывает почти весь двадцатый век. Эта книга, написанная на документальной основе, впервые открывает для русскоязычных читателей неизвестные им страницы ушедшего двадцатого столетия, развенчивает мифы и легенды, казавшиеся незыблемыми и неоспоримыми еще со школьной скамьи. Эта книга свела под одной обложкой Запад и Восток, евреев и антисемитов, палачей и жертв, идеалистов, провокаторов и авантюристов. Эту книгу не читаешь, а проглатываешь, не замечая времени и все глубже погружаясь в невероятную жизнь ее героев. И наконец, эта книга показывает, насколько справедлив афоризм «Ищите женщину!».

Оценки личности и деятельности Феликса Дзержинского до сих пор вызывают много споров: от «рыцаря революции», «солдата великих боёв», «борца за народное дело» до «апостола террора», «кровожадного льва революции», «палача и душителя свободы». Он был одним из ярких представителей плеяды пламенных революционеров, «ленинской гвардии» — жесткий, принципиальный, бес— компромиссный и беспощадный к врагам социалистической революции. Как случилось, что Дзержинский, занимавший ключевые посты в правительстве Советской России, не имел даже аттестата об образовании? Как относился Железный Феликс к женщинам? Почему ревнитель революционной законности в дни «красного террора» единолично решал судьбы многих людей без суда и следствия, не испытывая при этом ни жалости, ни снисхождения к политическим противникам? Какова истинная причина скоропостижной кончины Феликса Дзержинского? Ответы на эти и многие другие вопросы читатель найдет в книге.