Рабочий. Господство и гештальт - [7]

Лишь тогда обнаружится в нем заклятый враг общества, когда он откажется мыслить, чувствовать и существовать в его формах. Однако случится это лишь когда он узнает, что до сих пор был слишком скромен в своих притязаниях и что бюргер учил его вожделеть лишь того, что кажется вожделенным самому бюргеру.

Но жизнь таит в себе нечто большее и нечто иное, нежели то, что бюргер понимает под благами, и высшее притязание, какое только способен выдвинуть рабочий, состоит не в том, чтобы быть опорой нового общества, а в том, чтобы стать опорой нового государства.

Только в это мгновение он провозглашает борьбу не на жизнь, а на смерть. Тогда единичный человек, который по сути своей есть всего лишь служащий, превращается в воина, масса превращается в войско, а установление нового порядка повелений заменяет собой внесение поправок в общественный договор. Тем самым рабочий выводится из сферы переговоров, сострадания, литературы и возносится в сферу деяния; его правовые обязанности преобразуются в военные — значит, вместо адвокатов у него будут вожди, а его существование станет мерилом и не будет более нуждаться в истолковании.

Ибо чем до сих пор были его программы, как не комментариями к первотексту, который еще не написан?

5

Наконец, в-третьих, остается разрушить легенду об экономическом качестве как основном качестве рабочего.

Во всем, что об этом думалось и говорилось, видна попытка счетного искусства превратить судьбу в некую величину, разрешимую средствами вычисления. Истоки этой попытки прослеживаются до тех времен, когда на Таити и на Иль-де-Франс был обнаружен праобраз разумно-добродетельного и тем самым счастливого человека, когда дух обратился к превратностям уплаты пошлины на зерно и когда математика относилась к тем утонченным играм, которыми забавлялась аристократия накануне своего заката.

Здесь был создан образец, получивший впоследствии однозначное экономическое истолкование, когда притязание единичного человека и массы на свободу утвердилось как экономическое притязание в рамках экономического мира. Вызванная этим притязанием полемика между материалистическими и идеалистическими школами составляет один из фрагментов нескончаемого бюргерского разбирательства; это все те же беседы энциклопедистов под стропилами Парижа, закипающие по второму разу. Вновь на сцене старые фигуры, и не переменилось ничего, кроме схемы их противостояния друг другу, которая стала ныне чисто экономической.

Мы ушли бы слишком далеко, пытаясь проследить, как эти беседы подпитываются за счет различной расстановки прежних знаков и как они оживляются за счет их чередования; важно лишь увидеть, как они подчиняют единому порядку и сами спорные мнения, и тех, кто их выражает.

Разумно-добродетельный идеальный образ мира совпадает тут с экономической мировой утопией, и постановка любого вопроса отсылает к экономическим притязаниям. Неизбежность заключена в том, что в рамках этого мира эксплуататоров и эксплуатируемых невозможна никакая величина, которая не определялась бы высшей экономической инстанцией. Здесь существует два типа людей, два типа искусства, два типа морали, но как мало нужно смекалки, чтобы увидеть, что питает их один и тот же исток.

Одним и тем же является и прогресс, на который ссылаются в свое оправдание участники экономической борьбы, — они сходятся в своем фундаментальном притязании на роль носителей процветания и Думают поколебать позицию противника как раз в той мере, в какой им удается опровергнуть это притязание с его стороны.

Но довольно, всякое участие в этих беседах ведет к их продолжению. Что надлежит увидеть, так это наличие диктатуры экономической мысли самой по себе, охватывающей своим кругом всякую возможную Диктатуру и ограничивающей ее в принятии мер. Ибо внутри этого мира нельзя сделать ни одного движения, не возмущая всякий раз мутный ил интересов, и нельзя найти позиции, откуда удался бы прорыв. Ведь центр этого космоса образует экономика сама по себе, экономическое истолкование мира, и именно оно придает весомость каждой из его частей.

Какая бы из этих частей ни завладевала правом распоряжаться, она всегда будет зависеть от экономики как верховной распорядительной власти.

Скрытая здесь загадка по своей природе проста: она состоит в том, что, во-первых, экономика — это не та власть, которая может предоставить свободу, и что, во-вторых, экономическое чутье не в состоянии пробиться к элементам свободы, — и все же для того, чтобы разгадать эту загадку, потребовались глаза людей новой породы.

Чтобы предотвратить возможное непонимание, здесь, вероятно, необходимо заметить, что отрицая экономический мир как жизнеопределяющую власть, то есть как власть судьбы, мы оспариваем придаваемый ему ранг, а не его существование. Ибо дело не в том, чтобы присоединиться к толпе проповедующих в пустыне, которым иные пространства кажутся доступными лишь через черный ход. Для действительной власти нет такого хода, который бы не стоило принимать в расчет.

Идеализм или материализм — это противопоставление характерно для грубых умов, чья способность представления не доросла ни до идеи, ни до материи. Твердыню мира покоряют лишь твердостью, а не мошенничеством.

Эта книга при ее первом появлении в 1951 году была понята как программный труд революционного консерватизма, или также как «сборник для духовно-политических партизан». Наряду с рабочим и неизвестным солдатом Юнгер представил тут третий модельный вид, партизана, который в отличие от обоих других принадлежит к «здесь и сейчас». Лес — это место сопротивления, где новые формы свободы используются против новых форм власти. Под понятием «ушедшего в лес», «партизана» Юнгер принимает старое исландское слово, означавшее человека, объявленного вне закона, который демонстрирует свою волю для самоутверждения своими силами: «Это считалось честным и это так еще сегодня, вопреки всем банальностям».

Дневниковые записи 1939–1940 годов, собранные их автором – немецким писателем и философом Эрнстом Юнгером (1895–1998) – в книгу «Сады и дороги», открывают секстет его дневников времен Второй мировой войны, известный под общим названием «Излучения» («Strahlungen»). Французский перевод «Садов и дорог», вышедший в 1942 году, в один год с немецким изданием, во многом определил европейскую славу Юнгера как одного из выдающихся стилистов XX века. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Номер открывается повестью классика немецкой литературы ХХ столетия Эрнста Юнгера (1895–1998) «Африканские игры». Перевод Евгения Воропаева. Обыкновенная история: под воздействием книг мечтательный юноша бежит из родных мест за тридевять земель на поиски подлинной жизни. В данном случае, из Германии в Марсель, где вербуется в Иностранный легион, укомплектованный, как оказалось, форменным сбродом. Новобранцы-наемники плывут в Африку, куда, собственно, герой повести и стремился. Продолжение следует.

Первый перевод на русский язык дневника 1939—1940 годов «Сады и дороги» немецкого писателя и философа Эрнста Юнгера (1895—1998). Этой книгой открывается секстет его дневников времен Второй мировой войны под общим названием «Излучения» («Strahlungen»). Вышедший в 1942 году, в один год с немецким изданием, французский перевод «Садов и дорог» во многом определил европейскую славу Юнгера как одного из самых выдающихся стилистов XX века.

«Стеклянные пчелы» (1957) – пожалуй, самый необычный роман Юнгера, написанный на стыке жанров утопии и антиутопии. Общество технологического прогресса и торжество искусственного интеллекта, роботы, заменяющие человека на производстве, развитие виртуальной реальности и комфортное существование. За это «благополучие» людям приходится платить одиночеством и утратой личной свободы и неподконтрольности. Таков мир, в котором живет герой романа – отставной ротмистр Рихард, пытающийся получить работу на фабрике по производству наделенных интеллектом роботов-лилипутов некоего Дзаппарони – изощренного любителя экспериментов, желающего превзойти главного творца – природу. Быть может, человечество сбилось с пути и совершенство технологий лишь кажущееся благо?

Впервые эссе было опубликовано в сборнике "Война и воин" в 1930 г. (Ernst Junger. Die totale Mobilmachung. In: Krieg und Krieger (hrsg. v. Ernst Junger). Berlin 1930. S. 10-30). Отдельным изданием текст вышел в Берлине в 1931 г. В основе данного перевода лежит переработанный вариант, опубликованный в Полном собрании сочинений (Samtliche Werke. Bd. 7. Stuttgart 1980. S. 119-142). Ситуация с этим текстом, вызвавшим в свое время большую реакцию в разных кругах читающей публики, обстоит очень сложно. Не только в филологическом, но и существенном плане.

В третьем томе рассматривается диалектика природных процессов и ее отражение в современном естествознании, анализируются различные формы движения материи, единство и многообразие связей природного мира, уровни его детерминации и организации и их критерии. Раскрывается процесс отображения объективных законов диалектики средствами и методами конкретных наук (математики, физики, химии, геологии, астрономии, кибернетики, биологии, генетики, физиологии, медицины, социологии). Рассматривая проблему становления человека и его сознания, авторы непосредственно подводят читателя к диалектике социальных процессов.

А. Ф. Лосев "Античный космос и современная наука"Исходник электронной версии:А.Ф.Лосев - [Соч. в 9-и томах, т.1] Бытие - Имя - Космос. Издательство «Мысль». Москва 1993 (сохранено только предисловие, работа "Античный космос и современная наука", примечания и комментарии, связанные с предисловием и означенной работой). [Изображение, использованное в обложке и как иллюстрация в начале текста "Античного космоса..." не имеет отношения к изданию 1993 г. Как очевидно из самого изображения это фотография первого издания книги с дарственной надписью Лосева Шпету].

К 200-летию «Науки логики» Г.В.Ф. Гегеля (1812 – 2012)Первый перевод «Науки логики» на русский язык выполнил Николай Григорьевич Дебольский (1842 – 1918). Этот перевод издавался дважды:1916 г.: Петроград, Типография М.М. Стасюлевича (в 3-х томах – по числу книг в произведении);1929 г.: Москва, Издание профкома слушателей института красной профессуры, Перепечатано на правах рукописи (в 2-х томах – по числу частей в произведении).Издание 1929 г. в новой орфографии полностью воспроизводит текст издания 1916 г., включая разбивку текста на страницы и их нумерацию (поэтому в первом томе второго издания имеется двойная пагинация – своя на каждую книгу)

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

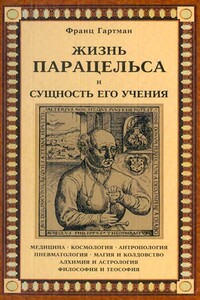

Автор книги — немецкий врач — обращается к личности Парацельса, врача, философа, алхимика, мистика. В эпоху Реформации, когда религия, литература, наука оказались скованными цепями догматизма, ханжества и лицемерия, Парацельс совершил революцию в духовной жизни западной цивилизации.Он не просто будоражил общество, выводил его из средневековой спячки своими речами, своим учением, всем своим образом жизни. Весьма велико и его литературное наследие. Философия, медицина, пневматология (учение о духах), космология, антропология, алхимия, астрология, магия — вот далеко не полный перечень тем его трудов.Автор много цитирует самого Парацельса, и оттого голос этого удивительного человека как бы звучит со страниц книги, придает ей жизненность и подлинность.