Публицисты 1860-х годов - [17]

Но кто же эти друзья Чумикова, поручившие ему «узнать о положении свободы» во Франции? Петрашевцы? Они были разгромлены. Остается предположение: «друзья» Чумикова, которых немного, по более, чем Герцен мог бы предполагать, — члены кружка Введенского.

Письма Чумикова свидетельствуют, что кружок Введенского, куда он входил, не был таким уж безобидным, узколитературным собранием преподавателей и литераторов, каким его привыкли представлять. Он не являлся, конечно, организованным революционным обществом, но представлял собой тесную, спаянную группу «решительно» настроенных людей. И в числе их не на последнем месте был Благосветлов, пользовавшийся особым расположением и дружбой Введенского. Это очень тревожило Серапиона Благосветлова, который оканчивал курс в Медико-хирургической академии и не благоволил опасному настроению ума своего брата. «Сошелся Григорий с И. И. Введенским, — жаловался Серапион землякам-саратовцам, — он внушает ему разные вредные идеи, которых нахватался за границей. Как бы он не испортил его!» Идейные распри братьев Благосветловых зашли так далеко, что Серапион хотел даже донести на Григория жандармскому офицеру, и Благосветлову-старшему пришлось спешно сжечь много бумаг.

В 1851 году, после окончания университета, Благосветлов по протекции Введенского поступил преподавателем словесности в Пажеский корпус, в 1852 году — в

Михайловское артиллерийское училище, потом — во Второй кадетский корпус и, наконец, в Дворянский полк (впоследствии Констаптиновское училище), где и заместил уже самого Введенского, после того как тот, лишившись зрения, вынужден был уйти в отставку.

По отзывам учеников, Благосветлов был высокоталантливым преподавателем. Но служба в военных учебных заведениях явилась для него тяжелым нравственным испытанием. Очень уж решительным был разрыв между всей прошлой жизнью Благосветлова — нищей, голодной, поистине демократической — и обществом высокопоставленных учеников, в которое он попал. Пажеский корпус — это самое привилегированное учебное заведение Петербурга — соединял характер военной школы и придворного училища, находящегося в ведении императорского двора. В нем воспитывалось всего сто пятьдесят мальчиков, большею частью детей самой высокой знати. Первые шестнадцать учеников выпускного класса назначались камер-пажами к членам императорской фамилии, что, конечно, считалось большой честью.

Благосветлов начал учить пажей не в пору «освобождения» шестидесятых годов, когда волны либерализма захлестнули и эту «святая святых» российского аристократизма, — он пришел в корпус в 1851 году, в разгул «николаевщины», в пору «мрачного семилетия». В корпусе царил полковник Жирардот, француз на русской службе, принадлежавший в прошлом к ордену иезуитов, насаждавший среди слушателей подслушивание и доносы.

С величайшим тщанием готовится Благосветлов к первому занятию с «пажиками» — учениками Пажеского корпуса: до синевы выскребает жесткую щетину на щеках, коротко подстригает свои фельдфебельские рыжие усы и бакенбарды, примеривает новенький, с иголочки, вицмундирный фрак с золочеными пуговицами и бархатным воротником. Все это — и сизые щеки, и короткие «мужицкие» пальцы, и топорщащийся, чересчур новый вицмундир, и даже гордость Благосветлова — элегантный темно-зеленый портфель — стало вскоре предметом злых насмешек востроглазых «пажиков». Топорная щеголеватость нового учителя лишь подчеркивала для них плебейство его происхождения. И хотя непродолжительное время спустя были замечены и оценены его знания, его талант рассказчика, Благосветлов так и остался для большинства пажей «Гришкой Ламповщиком» – обидная кличка, которая прилипла к нему с первых дней преподавания в корпусе.

Вспоминают, что многие пажи не любили его за «семинарские повадки», но еще больше за «неблаговоспитанную раздражительность, которую ему не всегда удавалось сдерживать и которая порождала часто саркастические, довольно топорные, переходившие в грубость выходки». Особенно раздражался он против тех воспитанников, которые отлично знали французский язык, а по-русски, как говорил он, «лапти плели». В таком случае учителю ничего не стоило дрожащим от злости голосом оборвать юного тупицу-аристократа: «Садитесь, господин. У вас в верхнем этаже квартиры отдаются».

Впрочем, вслед за подобной вспышкой у Благосветлова нередко начинались угрызения совести: он вспоминал, что аристократ «тоже человек», а унижать человеческое достоинство ни в ком не позволительно. В тех случаях, когда ему казалось, что он в своем раздражении был не прав, он имел мужество принести извинения. Подобного рода поведение поражало слушателей и расположило в пользу нового учителя немало детских сердец. Надо сказать, что к выполнению своих учительских обязанностей в Пажеском ли корпусе, в артиллерийском ли училище, или в Дворянском полку Благосветлов относился с величайшей серьезностью. Вдобавок он обладал незаурядным талантом преподавателя.

Как вспоминает один из выпускников Михайловского артиллерийского училища, Н. Н. Фирсов, по «характеру преподавания» и по «обращению со своими учениками» Благосветлова можно считать «едва ли не первым (во всяком случае, одним из немногих первых) пионером по внесению живого света в сухое, как скелет, схоластически-фрунтовое преподавание русского языка в военно-учебных заведениях». Он «проворно и добросовестно», справлялся с сухой официальной программой и далее «развивал перед нами подробности… не только необязательные, но, по всей вероятности, нежелательные для высшего учебного начальства… Они подготовляли почву самостоятельного развития взглядов на общественные перевороты в России, которые в недалеком будущем нам пришлось переживать и в которых многим пришлось участвовать».

Трагическая судьба и правда «Тихого Дона», этого великого романа — тема книги известного литературоведа и критика, члена-корреспондента РАН Ф. Ф. Кузнецова. Автор рассказывает об истории поиска черновых рукописей первых двух книг романа, выкупленных, с помощью В. В. Путина, Российской академией наук, и впервые научно исследует рукопись как неоспоримое свидетельство принадлежности романа «Тихий Дон» М. А. Шолохову. В книге впервые исследуются прототипы героев «Тихого Дона» — казаков станицы Вёшенской и близлежащих хуторов, прежде всего — Харлампия Ермакова, прототип Григория Мелехова и командующего армией вёшенских повстанцев Павла Кудинова.

Книга посвящена анализу творчества писателей «деревенской» прозы: Ф. Абрамова, В. Астафьева, В. Белова, Е. Носова, В. Тендрякова, В. Шукшина и др. Особое внимание уделено раскрытию тем — любви к Родине, уважения к трудовым традициям народа и лучшим людям колхозной деревни, любви к природе. Автор соотносит процессы литературного развития с процессами жизни — коммунистическим строительством и научно-технической революцией.

Фамилия Чемберлен известна у нас почти всем благодаря популярному в 1920-е годы флешмобу «Наш ответ Чемберлену!», ставшему поговоркой (кому и за что требовался ответ, читатель узнает по ходу повествования). В книге речь идет о младшем из знаменитой династии Чемберленов — Невилле (1869–1940), которому удалось взойти на вершину власти Британской империи — стать премьер-министром. Именно этот Чемберлен, получивший прозвище «Джентльмен с зонтиком», трижды летал к Гитлеру в сентябре 1938 года и по сути убедил его подписать Мюнхенское соглашение, полагая при этом, что гарантирует «мир для нашего поколения».

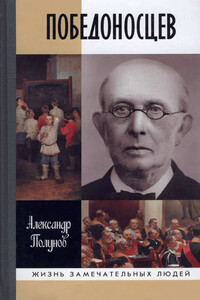

Константин Петрович Победоносцев — один из самых влиятельных чиновников в российской истории. Наставник двух царей и автор многих высочайших манифестов четверть века определял церковную политику и преследовал инаковерие, авторитетно высказывался о методах воспитания и способах ведения войны, давал рекомендации по поддержанию курса рубля и композиции художественных произведений. Занимая высокие посты, он ненавидел бюрократическую систему. Победоносцев имел мрачную репутацию душителя свободы, при этом к нему шел поток обращений не только единомышленников, но и оппонентов, убежденных в его бескорыстности и беспристрастии.

Заговоры против императоров, тиранов, правителей государств — это одна из самых драматических и кровавых страниц мировой истории. Итальянский писатель Антонио Грациози сделал уникальную попытку собрать воедино самые известные и поражающие своей жестокостью и вероломностью заговоры. Кто прав, а кто виноват в этих смертоносных поединках, на чьей стороне суд истории: жертвы или убийцы? Вот вопросы, на которые пытается дать ответ автор. Книга, словно богатое ожерелье, щедро усыпана массой исторических фактов, наблюдений, событий. Нет сомнений, что она доставит огромное удовольствие всем любителям истории, невероятных приключений и просто острых ощущений.

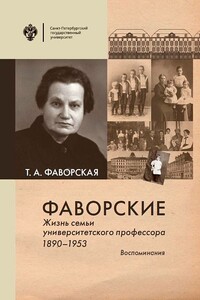

Мемуары известного ученого, преподавателя Ленинградского университета, профессора, доктора химических наук Татьяны Алексеевны Фаворской (1890–1986) — живая летопись замечательной русской семьи, в которой отразились разные эпохи российской истории с конца XIX до середины XX века. Судьба семейства Фаворских неразрывно связана с историей Санкт-Петербургского университета. Центральной фигурой повествования является отец Т. А. Фаворской — знаменитый химик, академик, профессор Петербургского (Петроградского, Ленинградского) университета Алексей Евграфович Фаворский (1860–1945), вошедший в пантеон выдающихся русских ученых-химиков.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Оценки личности и деятельности Феликса Дзержинского до сих пор вызывают много споров: от «рыцаря революции», «солдата великих боёв», «борца за народное дело» до «апостола террора», «кровожадного льва революции», «палача и душителя свободы». Он был одним из ярких представителей плеяды пламенных революционеров, «ленинской гвардии» — жесткий, принципиальный, бес— компромиссный и беспощадный к врагам социалистической революции. Как случилось, что Дзержинский, занимавший ключевые посты в правительстве Советской России, не имел даже аттестата об образовании? Как относился Железный Феликс к женщинам? Почему ревнитель революционной законности в дни «красного террора» единолично решал судьбы многих людей без суда и следствия, не испытывая при этом ни жалости, ни снисхождения к политическим противникам? Какова истинная причина скоропостижной кончины Феликса Дзержинского? Ответы на эти и многие другие вопросы читатель найдет в книге.

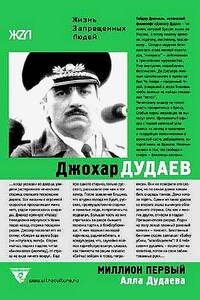

В книге повествуется о жизненном пути первого президента Чечни, раскрываются особенности чеченского народа, его стремление к независимости. Она позволяет понять характер Джохара Дудаева, его взгляды на жизнь. Название книги — «Миллион первый» — связано с известным высказыванием покойного президента: «Как-то у него спросили: «А сколько у чеченцев генералов?», на что Джохар Дудаев ответил: «Каждый чеченец — генерал, я же только миллион первый!»». В издании широко представлены документы последних лет жизни, речи и интервью Джохара Дудаева, его переписка.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

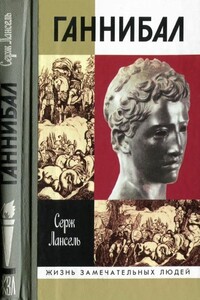

Книга Сержа Ланселя посвящена Ганнибалу (247–183 гг. до н. э.), величайшему полководцу и незаурядной личности. Автор считает своего героя «фигурой даже более значительной, чем Александр Македонский», человеком «всемирного масштаба». Книга содержит все возможные, добытые историками, археологами, литераторами, биографические факты. События ее разворачиваются в ойкумене всего цивилизованного мира третьего века до Рождества Христова. Судьба бросала Ганнибала от Северной Африки в Испанию, через Пиренеи в Галлию, через Альпы — в Италию, через Средиземноморье, по волнам и островам — в Финикию, Малую Азию, Армению и на берега Босфора.