Психология творчества. Вневременная родословная таланта - [3]

• «Разочарован я: порядочных людей // Не вижу наяву, не вижу в сновиденьях» (поэт Джами, Персия, XV в.).

• «Нам врождена некая пагубная любовь стремиться больше к порокам, чем к добродетелям» (философ Л. Валла, Италия, XV в.).

• «Жизнь человека на Земле является не чем иным, как состоянием войны! Он должен поражать ничтожность лодырей, обуздывать нахальство, предупреждать удары врагов…» (философ и богослов Дж. Бруно, Италия, XVI в.).

• «О, жалкое человечество! О, испорченность! Кто бы стал жить среди людей? Кто – писать и творить для такого мира!» (моралист А. Шефтсбери, Англия, XVII–XVIII вв.).

• «Больше нет родины: от одного полюса до другого я вижу только тиранов и рабов» (философ и писатель Д. Дидро, Франция, XVIII в.).

• «Констатация житейских наблюдений И. Канта (XIX в.) откровенна и сурова: «Человек по природе зол»…» (из книги П. Таранова «Философия сорока пяти поколений», Россия, 1999 г.).

• «Предоставленный самому себе, человек всегда шел лишь по пути беспредельного падения» (философ П. Чаадаев, Россия, XIX в.).

• «Мир – это госпиталь неизлечимых…» (философ А. Шопенгауэр, Германия, XIX в.).

Именно в философии пессимизма нашли свое место такие классики, как Томас Гоббс (1588–1679) и упомянутый выше Фридрих Ницше (1844–1900). В «войне всех против всех», утверждали они, побеждает не тот, кто окажется ближе к небесам. И даже не тот, кто с них так неосторожно сойдет. Как печальна будет судьба падшего ангела, если он не постигнет силы принуждения «низких начал», если не признает «всепобеждающей квинтэссенции праха»! («Не сила побеждает, а бессилие утомляемости», – так оценивает результат принуждения безнадежного современный мыслитель Павел Таранов (Россия, 2000 г.).

Михаил Лермонтов (1814–1841), поднимавшийся, вслед за Пушкиным, «неизмеримо более сильною птицей» (В. Розанов), был таким «непонятливым» бунтарем. Русский мистик-духовидец Даниил Андреев (1906–1959) считал его «посланцем» или «миссионером», ибо «Ангел, несший душу поэта на землю и певший ту песнь, которой потом «заменить не могли ей скучные песни земли», есть не литературный прием, а факт». «Можно сказать, – отмечает современный литературовед Г. Иванов, – что Лермонтов – единственный на нашей планете человек, который при рождении слышал пение Ангела и не забыл его потом, а помнил или время от времени вспоминал, а мы все забыли навсегда. Отсюда вообще необыкновенная гениальность поэта, отсюда разрывающие его противоречия и отсюда же его богатырские силы, которые он не знал, куда здесь, на земле, приложить» (из сборника «100 великих писателей», Россия, 2009 г.).

Так избыток сил или их недостаток? Сила, желающая зла, но совершающая добро, или благие намерения, которыми выложена дорога в ад? В общем, образ Демона как опыт страдающей души, разрываемой непримиримыми противоречиями между «струей светлой, задушевной, теплой веры» и гнетущим мраком «низких начал», между «небесностью» художника-творца и «дрянным уже по своей натуре» родом человеческим. Первый, как выражение безмятежно-цельного человека, всегда пребывает в безвременном состоянии, когда «здесь» означает «везде», а «сейчас» понимается как «всегда». Следовательно, допустимо предположить, что постижение творческого процесса есть уже вхождение в эти «координаты вечности»:

чувствовал магию творчества римский поэт Секст Проперций (ок.49 – ок.15 до н. э.). Ныне это имя прочно забыто, но забвения избежали имена тех, чьи таланты он славил, относя всех творящих к безвременному состоянию. Роду же людскому, подтверждающему квинтэссенцию праха, присуще состояние безвременья, без ярких мыслей и дел, обессмертивающих свое время, но с положенным пределом для каждого живущего человека. Точнее сказать, это – уходящее время, а значит, время ограничений с планкой предельной высоты полета для каждого. Ведь если вошедший в этот мир, значит смертный, даже несмотря на избыток богатырских сил. Михаил Лермонтов, будучи человеком живущим, с этими противоречиями примириться не мог, да и не хотел. В стихотворении с нарочито временнуй пометой вместо названия «1831-го июня 11 дня» он признается в ошибочности своего рождения:

Альтернатива «бытия вообще» становилась альтернативой жизни: или благодать небесная, или ад земной! Не случайно бунт поэта против ограничения временными сроками бытия выражался в богоборческих тенденциях – в холодном и горьком скепсисе, пессимистических раздумьях, кутежах, эпатировании по-обывательски ограниченной публики и оппозиционировании склонным к подавлению инакомыслия властям. Но может быть, в основе своей это был бунт против овеществленного мира, мира сформировавшихся форм-ограничений с адресностью рождения и «адаптацией» способностей к нормам общественной жизни…

«Черт догадал меня родиться в России с душой и талантом! Весело, нечего сказать…» Это уже Александр Пушкин (1799–1837), «инфант террибль» своего времени – неприкаянный, несошедшийся, невыездной… Для урегулирования непростых отношений с властями В. Жуковский, раздраженный не меньше властей, предлагал ему «пожить в желтом доме». Иной же путь не сулил ничего, кроме реакции отторжения: «мелкий чиновник, человек безо всякой власти, безо всякой опоры, дерзает вооружиться противу общего порядка!» «В двух случаях Пушкин продолжал бы жить, – комментирует Михаил Зощенко. – Первое – Пушкин отбрасывает политические колебания и, как скажем, Гёте, делается своим человеком при дворе. Второе – Пушкин порывает со двором и идет в оппозицию. Двойственное же положение, в котором находился поэт (кстати сказать, не только по своей воле), привело его к гибели» (из повести «Возвращенная молодость», СССР, 1933 г.).

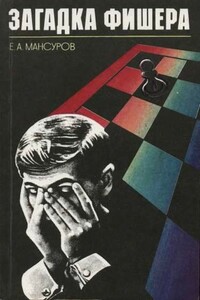

Феномен Фишера – одного из выдающихся шахматистов современности – продолжает волновать и по сей день. В предлагаемой книге приводятся биографические материалы, анализируются итоги знаменитого матча Спасский – Фишер в Рейкьявике, выдвигаются новые версии ухода Фишера из больших шахмат Собраны отклики экспертов на его сенсационное возвращение двадцать лет спустя, приведены шахматные партии «матча-реванша», проходившего в 1992 г в Югославии.Для любителей шахмат и широкого круга читателей.

Автор — полковник Красной армии (1936). 11 марта 1938 был арестован органами НКВД по обвинению в участии в «антисоветском военном заговоре»; содержался в Ашхабадском управлении НКВД, где подвергался пыткам, виновным себя не признал. 5 сентября 1939 освобождён, реабилитирован, но не вернулся на значимую руководящую работу, а в декабре 1939 был назначен начальником санатория «Аэрофлота» в Ялте. В ноябре 1941, после занятия Ялты немецкими войсками, явился в форме полковника ВВС Красной армии в немецкую комендатуру и заявил о стремлении бороться с большевиками.

Выдающийся русский поэт Юрий Поликарпович Кузнецов был большим другом газеты «Литературная Россия». В память о нём редакция «ЛР» выпускает эту книгу.

«Как раз у дверей дома мы встречаем двух сестер, которые входят с видом скорее спокойным, чем грустным. Я вижу двух красавиц, которые меня удивляют, но более всего меня поражает одна из них, которая делает мне реверанс:– Это г-н шевалье Де Сейигальт?– Да, мадемуазель, очень огорчен вашим несчастьем.– Не окажете ли честь снова подняться к нам?– У меня неотложное дело…».

«Я увидел на холме в пятидесяти шагах от меня пастуха, сопровождавшего стадо из десяти-двенадцати овец, и обратился к нему, чтобы узнать интересующие меня сведения. Я спросил у него, как называется эта деревня, и он ответил, что я нахожусь в Валь-де-Пьядене, что меня удивило из-за длины пути, который я проделал. Я спроси, как зовут хозяев пяти-шести домов, видневшихся вблизи, и обнаружил, что все те, кого он мне назвал, мне знакомы, но я не могу к ним зайти, чтобы не навлечь на них своим появлением неприятности.

Изучение истории телевидения показывает, что важнейшие идеи и открытия, составляющие основу современной телевизионной техники, принадлежат представителям нашей великой Родины. Первое место среди них занимает талантливый русский ученый Борис Львович Розинг, положивший своими работами начало развитию электронного телевидения. В основе его лежит идея использования безынерционного электронного луча для развертки изображений, выдвинутая ученым более 50 лет назад, когда сама электроника была еще в зачаточном состоянии.Выдающаяся роль Б.

За многие десятилетия жизни автору довелось пережить немало интересных событий, общаться с большим количеством людей, от рабочих до министров, побывать на промышленных предприятиях и организациях во всех уголках СССР, от Калининграда до Камчатки, от Мурманска до Еревана и Алма-Аты, работать во всех возможных должностях: от лаборанта до профессора и заведующего кафедрами, заместителя директора ЦНИИ по научной работе, главного инженера, научного руководителя Совета экономического и социального развития Московского района г.