Пруд - [31]

Когда мы хотим познать природу, мы прежде всего должны ее упорядочить. Мы не в состоянии охватить все многообразие мира, предварительно не разделив его на части, — таково уж свойство нашего ума. Чтобы осмыслить время, мы разделили его на годы, месяцы, дни, часы, минуты. Чтобы представить себе землю, мы разделили ее на параллели и меридианы. Чтобы понять многообразие животного мира, нам пришлось подразделить его на позвоночных и беспозвоночных, а потом — на классы, отряды, семейства, роды и виды.

Все эти системы, на которые мы разложили мир для понимания его и восприятия, естественно, до некоторой степени случайны и произвольны, ибо сама природа не имеет никаких систем. Но то, что кажется условным, в общем, имеет «естественные» основания. Признание сходства и различия между отдельными типами в природе привело к возникновению морфологии — учения об образовании и взаимном родстве органических тел.

Зоологические и ботанические системы, в сущности говоря, никогда не будут полностью завершены, потому что отыскиваются новые и новые способы размещения видов и родов по отношению друг к другу, с учетом более близкого родства и связей. Но Линней разработал принципы такой классификации. Он положил в основу вид как нечто главное и неизменное: «Мы насчитываем столько видов, сколько с самого начала было создано живых существ». А затем Линней распределил эти виды по группам различного ранга: роды, порядки, классы, царства (имеется в виду: царство минералов, царство растений, царство животных).

Естественноисторическая система Линнея послужила базисом для дальнейшего рационального систематизирования. Заслуга ученого состоит в последовательном применении метода описания и наименования, называемого бинарной номенклатурой, согласно которому все растения и животные получают двойное латинское название рода и вида. Первый том десятого издания линнеевской «Системы природы» (1758) лег в основу последующей классификации, или номенклатуры, в зоологии; его же «Систематика растений» заложила основы номенклатуры в ботанике.

Многие животные, о которых я пытался рассказать в настоящей книге, сохранили свои давние латинские имена. Однако отсутствие датских названий у обитателей пруда создавало некоторые трудности при их описании. В отдельных случаях я осмеливался, следуя примеру Адама, придумывать имена сам, но в целом это довольно опасное занятие. Свидетельством тому служит книга Михаэля Шредера о бабочках, где встречаются такие неуклюжие наименования, что трудно их и выговорить: углообразные острокрылки, зубчатые серповиднокрылые, остромерки твердолистные и т. д. В таком случае, конечно, поневоле отдашь предпочтение латинским названиям.

Датские названия большинства пресноводных животных — сравнительно недавнего происхождения. Часть из них воспринимаются всеми как исконно датские слова, хотя и введены были в язык лишь в конце XVIII столетия зоологом и минералогом Мортеном Тране Брюннихом. Другие общепринятые названия были придуманы в начале XIX века Грегерсом Вадом>[40].

Потребность в местных названиях животных в Дании, как, вероятно, и в других странах, была вызвана возросшим интересом к естественным наукам в XVIII веке. И только за наиболее приметными или особенно многочисленными или вредными животными сохранились их первоначальные народные прозвища. Но они, конечно, не годились ни для естественнонаучных коллекций, входивших тогда в моду, ни для обозначения мельчайших созданий природы, которые стали объектом изучения.

Для большинства обитателей пруда конец года обозначает конец жизни. На протяжении года жизнь в пруду зарождается, умирает и воскресает вновь. Сначала — стадия покоя, когда живые организмы существуют в виде семени, почек, яиц и прочих «покоящихся» органов. Затем — весеннее пробуждение: рост и развитие в глубине, в тине и воде пруда. И, наконец, окончательное оформление и брачные игры; часто за пределами воды, высоко в воздухе и в солнечных лучах.

Под толстым слоем льда переживают зиму одни из древнейших крылатых насекомых — стрекозы. Когда-то, еще на заре человечества, переселились они в озера и водоемы. Жизнь, как известно, первоначально зародилась не в пресной воде, а в морской. Частично из морей, частично с суши пришли в озера и пруды их нынешние обитатели. Все это произошло давно, но подобные миграции возможны и в наши дни. Маленький голубой моллюск Dreissensia polymorpha, живущий сейчас в озере Эсрум, появился здесь недавно; он пришел сюда из Черного моря, преодолев все реки и каналы Европы; в 1915 году он появился в Фюре-Сеен, а в 1923 году достиг озера Эсрум и необычайно размножился в нем.

Жизненные циклы характерны не только для отдельных индивидуумов, но и для видов в целом. Они тоже появляются и вымирают. В фауне моего пруда встречаются представители доисторических животных, которых называют реликтами, — примитивные формы, состоящие в родстве с трилобитами древних морей, чьи окаменелости находят в ранних слоях кембрия и силура; в морях они давно уже вымерли. К таким древним формам, встречающимся в пруду, относится удивительный щитень; в Дании он очень редок, до настоящего времени попадались только самки, размножающиеся бесполо.

«Ботус Окцитанус, или восьмиглазый скорпион» [«Bothus Occitanus eller den otteǿjede skorpion» (1953)] — это остросатирический роман о социальной несправедливости, лицемерии общественной морали, бюрократизме и коррумпированности государственной машины. И о среднестатистическом гражданине, который не умеет и не желает ни замечать все эти противоречия, ни критически мыслить, ни протестовать — до тех самых пор, пока ему самому не придется непосредственно столкнуться с произволом властей.

«Замок Фрюденхольм» открывает новую и очень интересную страницу в творчестве Шерфига. Впервые за многие годы литературной деятельности писатель обратился к исторической хронике. Книга посвящена самому тяжелому и трудному периоду в истории Дании — «пяти проклятым годам» гитлеровской оккупации.

Данное руководство знакомит читателя с научными основами закаливания организма при помощи естественных и искусственных физических факторов, освещает ряд организационно-методических вопросов, разбирает различные методы закаливания организма в быту, в условиях лечебно-профилактических учреждений, при занятиях спортом.Пособие составлено применительно к новым программам для физкультурных вузов.

В книге с учетом последних достижений биологии рассказано о механизмах поддержания здоровья, причинах старения и факторах, от которых в значительной степени зависит долголетие человека. В связи с этим разъяснены наиболее вероятные механизмы учащения ряда тяжелых заболеваний в процессе старения и рассказано о некоторых практических рекомендациях по индивидуальной защите от таких заболеваний.

Член-корреспондент АН УССР В. А. Водяницкий (1893—1971) — видный советский ученый в области гидробиологии и океанографии — в течение многих лет возглавлял Новороссийскую и Севастопольскую биологические станции. Он рассказывает о своем жизненном пути, об интересных людях, с которыми его сталкивала судьба, о научных экспедициях по Черному, Средиземному, Красному и другим морям.

Широко известный чешский археолог рассказывает в научно-популярной книге о «детстве» человечества, его древних обиталищах — пещерах, о той роли, которую они играли в жизни древнего человека, о сохранившихся до наших дней исторических пещерных памятниках, их изучении и сохранении.Книга рассчитана на массового читателя.

В наши дни мысль, что человек произошел от обезьяны, совершенно бесспорна и даже банальна. Однако цепь от «последней обезьяны» до первого человека протянуть не так-то просто. Хотя недостающих звеньев становится все меньше и меньше, разрывы еще порой довольно значительны.И они не дают покоя исследователям. Один за другим открывают они центры зарождения человечества: в Европе и Сибири, на Яве и в Центральной Азии, Китае и Африке.Рассказывая, как развивались поиски наших предков, автор старается показать «драму идей», действия которой вот уже более ста лет разворачиваются в разных уголках нашей планеты.

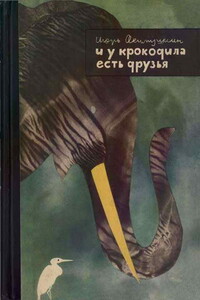

В Новой Зеландии на скалистых островах живет знаменитая трехглазая ящерица туатара. Животное это более древнее, чем бронтозавры, ихтиозавры, диплодоки и другие вымершие ящеры-великаны. Туатары произошли 200 миллионов лет назад от первых рептилий.Это удивительное существо, достигающее 75 сантиметров в длину, «дружит» с буревестником и живет с ним в одной норе!Автор книги, ученый-биолог, увлекательно рассказывает о том, как танцуют весной пауки, скорпионы и змеи, как «разговаривают» комары и пчелы, и о других удивительных приспособлениях, повадках и инстинктах животного мира, связанных с взаимопомощью.Интересными фактами автор убедительно доказывает полную несостоятельность мальтузианского утверждения о будто бы предопределенном развитием природы праве сильного жить за счет слабого.