Проблема соотношения понятий бессознательной и неявной деятельности в основах общего наукоучения Фихте - [3]

______________ * P.P.Gaidenko: Философия Фихте и современность, Moskau, Mysl, 1979, S. 60

Таким образом, если деятельности в "Я" соответствует страдание в "Не-Я", то возникает взаимосменяемость действия - страдания; в том же случае, если такого соответствия нет, то приходится вести речь о "независимой" или неявной деятельности.

Но теперь, рассуждает Фихте, необходимо снять противоречие между "взаимоопределением действия - страдания" и "независимой деятельностью". Требуется новый теоретический синтез, в котором данные противоположности вновь бы себя ограничили. Но так до бесконечности продолжаться этот диалектический процесс взаимоограничения не может. Поэтому Фихте и превращает независимую деятельность в основание отношения между страданием и действием. Однако что, спрашивается, может означать такая "независимая" или неявная деятельность самого "Я"? Ведь всё, что происходит в "Я", нельзя назвать неявной деятельностью, поскольку неявное есть то, что скрыто от "Я", которое вполне осознанно может ставить перед собой цели, выбирать средства и предметы для своей деятельности, достигать вполне явных и ощутимых результатов.

Итак, каким же образом можно допустить деятельность "Я", которая в то же время скрыта от "Я", а значит, и не есть деятельность "Я"? Фихте, как известно, не признает никакой иной реальности, кроме деятельности "Я". Абстрагируясь от тезиса о независимом от "Я" бытии, он вынужден вместо данного тезиса ввести понятие деятельности "Я", не производимой самим "Я", т.е. не сознаваемой им. Как видим, решение вопроса о существовании независимой деятельности он постепенно отодвигает в область проблемы бессознательного. В целом же мы склоняемся к тому выводу, что "Я" имеет очень слаженную и динамичную структуру. Данный результат вытекает хотя бы из осознания того факта, что даже продукты своей собственной деятельности по самоограничению "Я" не в состоянии осознать в себе полностью и непосредственно.

Таким образом, следует подумать о разграничении понятий независимой и бессознательной деятельности. Вероятнее всего, не сознаваемая или неявная деятельность - это та, которая до конца не сознаётся нами, хотя нами и производится. Но поскольку любая деятельность - это определённая система элементов, то неявная деятельность есть действие такого элемента, который дополняет до полной системы деятельности предмет, цели, средства и результаты, существующие в явном виде. Бессознательная же деятельность не производится "Я", указывая на то, что помимо самого "Я" есть ещё некоторое, от него независимое бытие. Однако из этого не следует делать того вывода, что фихтевская дедукция "независимой" деятельности и взаимосмены "действия страдания", осуществляемая из понятия "Я", наталкивается на непреодолимые трудности. Следует учитывать тот момент, что сам Фихте не удовлетворяется идеалистической системой. В ней абсолютное Я предстаёт как Абсолют, из которого выводится всё прочее. Именно так смотрят на наукоучение все его друзья и враги. Однако на самом деле речь идёт о более высоком понятии (SW X 193; GA II, 8, 202). "Als transzendentaler Idealismus steht die Wissenschaftslehre weder im Absoluten noch in der Faktizitat phanomenalen Daseins, wie der dogmatische Idealismus, sondern im Einheitspunkte beider (SW X 114) (GA II/8, 52)"*

______________ * Helmut Girndt. Das "Ich" des ersten Grundsatzes der GWL in der Sicht der Wissenschaftslehre von 1804 //Fichte - Studien. Beitrage zur Geschichte und Systematik der Transzendentalphilosophie. Bd.10, S. 325.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Монография посвящена одной из ключевых проблем глобализации – нарастающей этнокультурной фрагментации общества, идущей на фоне системного кризиса современных наций. Для объяснения этого явления предложена концепция этно– и нациогенеза, обосновывающая исторически длительное сосуществование этноса и нации, понимаемых как онтологически различные общности, в которых индивид участвует одновременно. Нация и этнос сосуществуют с момента возникновения ранних государств, отличаются механизмами социогенеза, динамикой развития и связаны с различными для нации и этноса сферами бытия.

Воспоминания известного ученого и философа В. В. Налимова, автора оригинальной философской концепции, изложенной, в частности, в книгах «Вероятностная модель языка» (1979) и «Спонтанность сознания» (1989), почти полностью охватывают XX столетие. На примере одной семьи раскрывается панорама русской жизни в предреволюционный, революционный, постреволюционный периоды. Лейтмотив книги — сопротивление насилию, борьба за право оставаться самим собой.Судьба открыла В. В. Налимову дорогу как в науку, так и в мировоззренческий эзотеризм.

В монографии впервые в литературоведении выявлена и проанализирована на уровне близости философско-эстетической проблематики и художественного стиля (персонажи, жанр, композиция, наррация и др.) контактно-типологическая параллель Гессе – Набоков – Булгаков. На материале «вершинных» творений этих авторов – «Степной волк», «Дар» и «Мастер и Маргарита» – показано, что в межвоенный период конца 1920 – 1930-х гг. как в русской, метропольной и зарубежной, так и в западноевропейской литературе возник уникальный эстетический феномен – мистическая метапроза, который обладает устойчивым набором отличительных критериев.Книга адресована как специалистам – литературоведам, студентам и преподавателям вузов, так и широкому кругу читателей, интересующихся вопросами русской и западноевропейской изящной словесности.The monograph is a pioneering effort in literary criticism to show and analyze the Hesse-Nabokov-Bulgakov contact-typoligical parallel at the level of their similar philosophical-aesthetic problems and literary style (characters, genre, composition, narration etc.) Using the 'peak' works of the three writers: «The Steppenwolf», «The Gift» and «The master and Margarita», the author shows that in the «between-the-wars» period of the late 20ies and 30ies, there appeard a unique literary aesthetic phenomenon, namely, mystic metaprose with its stable set of specific criteria.

Книга представляет читателю великого итальянского поэта Данте Алигьери (1265–1321) как глубокого и оригинального мыслителя. В ней рассматриваются основные аспекты его философии: концепция личности, философия любви, космология, психология, социально-политические взгляды. Особое внимание уделено духовной атмосфере зрелого средневековья.Для широкого круга читателей.

Книга дает характеристику творчества и жизненного пути Томаса Пейна — замечательного американского философа-просветителя, участника американской и французской революций конца XVIII в., борца за социальную справедливость. В приложении даются отрывки из важнейших произведений Т. Пейна.

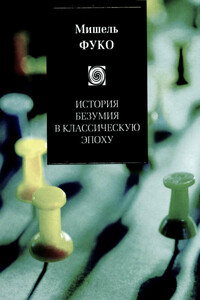

Книга известного французского философа Мишеля Фуко (1926–1984) посвящена восприятию феномена безумия в европейской культуре XVII–XIX вв. Анализируя различные формы опыта безумия — институт изоляции умалишенных, юридические акты и медицинские трактаты, литературные образы и народные суеверия, — автор рассматривает формирование современных понятий `сумасшествие` и `душевная болезнь`, выделяющихся из характерного для классической эпохи общего представления о `неразумии` как нарушении социально — этических норм.