Природа фильма. Реабилитация физической реальности - [5]

Отношение Кракауэра к Эйзенштейну двойственно. С одной стороны, он не может не признать величия фильмов и проницательности теоретических выводов советского режиссера, с другой стороны, стремление Эйзенштейна к активному, идейно насыщенному искусству как бы пугает теоретика фотографического кино. Он то обвиняет Эйзенштейна в попытке переделывать природу (неудачный, основанный на незнании фактов пример с «Бежиным лугом»), то упрекает в возвращении к театру, отвергнутому в ранних фильмах, но восторжествовавшему в «Александре Невском» и «Иване Грозном».

Интересно рассуждая о толпе, об изображении в кино массы, он забыл о том, что масса как активная организованная сила впервые была изображена в эйзенштейновской «Стачке», что удалось благодаря пониманию роли народных масс в историческом процессе. Подчас ему мешает неточное знание фактов: сценарий «1905 год», служивший основой «Броненосца «Потемкин», был «выброшен» Эйзенштейном совсем не из-за театральности, а из-за перегруженности историческим материалом.

Но не в этих ошибках суть. Важно, что при всей своей прозорливости Кракауэр не понял и недооценил теорию внутреннего монолога, открытую Эйзенштейном в начале тридцатых годов и позднее ставшую одним из основных творческих приемов Ингмара Бергмана, Алена Рене, Акиры Куросавы, Федерико Феллини и других крупнейших мастеров кино середины двадцатого века. И это вполне понятно - внутренний монолог нисколько не связан с фотографией, он использует синтетические возможности звукового кино, основан на праве художника создавать на экране некую новую реальность - реальность человеческого сознания. И как бы отдельные критические замечания Кракауэра ни были верны и остры, он не хочет понять стремления Эйзенштейна к полифоническому кино, к выражению на экране мысли, психологии, он тянет его назад, к фотографической первооснове киноискусства.

Отсюда же и противоречия в оценке сюжета, в понимании композиции фильма. Кракауэр категорически возражает против четкого, Закономерно развивающегося сюжета, считая его наследием театра, мешающим реалистическому изображению потока жизни. В этой крайности его позиции есть своя правда, свое обаяние. Действительно, слишком четко, механически разработанный «скрибовский» сюжет придает фильму искусственность, свободное же течение сюжета - естественность, правдивость. Противопоставить «скрибовскому» сюжету нечто иное, более свойственное кинематографу, пытались не только французские авангардисты, на которых ссылается Кракауэр, но и советские мастера - Вертов со своей «жизнью врасплох», Эйзенштейн с «монтажом аттракционов», Довженко с лирико-эпическими построениями, Герасимов со своей тягой к прозе, к «дали свободного романа». Итальянские неореалисты тоже строили сюжеты вовсе не театрально, и Дзаваттини отрицал и театральность и искусственно выстроенный сюжет.

Рассуждения Кракауэра о сюжете целиком подходят для документальных, публицистических фильмов, для поэтических очерков, наконец - для особого вида лирических драм и комедии «в неореалистическом духе», распространившихся на экранах в конце пятидесятых - начале шестидесятых годов. Придать же универсальность этой концепции ему не удается.

Пример, приводимый в книге, со старым французским фильмом «Убийство герцога Гиза» - неудачен. Фильм этот был нестерпимо театрален, а сюжет его был нисколько не четок, а рыхл, отрывочен, нелогичен.

С другой стороны, сюжеты самых что ни на есть кинематографических жанров - вестернов, комических, детективов - обычно весьма четко и жестко построены. Поэтому кинематографичность вовсе не в растекании действия по деталям, не в нарушении стройности и логичности, а в чем-то ином.

Кракауэр талантливо нащупывает это «что-то». В главе «Сюжеты: найденный и эпизодный» он называет это «проницаемостью» сюжета жизненным потоком, в котором сюжет возникает. «Для проницаемости требуется рыхлая композиция»,- категорически заявляет автор. Но через несколько страниц, увлеченно анализируя произведения Де Сики и Росселлини, он пишет, что в их фильмах «ничто как следует не подогнано, но вместе с тем они как будто владеют магическим жезлом, указывающим им во время их блужданий по лабиринту физического бытия на те явления и случаи, которые поражают нас своей необычайной значительностью». Значит - дело в отборе, в типизации и, я сказал бы, в 'идейной значительности, которая и определяет собой драматургическую композицию, течение действия, логику сюжета.

Но Кракауэр идет в противоположном направлении - от «проницаемости» он идет к «дрейфованию сюжетных единиц», то есть к тому, что получило название дедраматизации и чревато опасностью размытости идей, расплывчатости характеров.

Упорное желание сводить специфику кино к своеобразному невмешательству в жизнь останавливает Кракауэра перед многими плодотворными выводами. Так, например, он очень тонко замечает в главе «Отображение физического бытия», что «разные приемы кинематографического мастерства строятся на том, что съемка физической реальности дает изображение или сочетание изображений, расходящееся с традиционными представлениями о ней», что кино может «превращать знакомое в необычное».

Книга известного зарубежного теоретика и историка кино рассказывает об интереснейшем и столь же противоречивом периоде в истории немецкого кино, охватывающем годы первой мировой войны, 20-е годы и начало 30-х годов. Анализируя фильмы этого периода, автор выходит далеко за пределы традиционного киноведческого анализа и показывает, как в этих фильмах прямо или косвенно нашли свое отражение сложные социальные процессы и противоречия самой жизни описываемого периода.

Место, которое каждая эпоха занимает в историческом процессе, можно определить гораздо точнее, если проанализировать не ее суждения о самой себе, но неприметные явления на ее поверхности. Как выражение тенденций времени первые не могут служить достоверным свидетельством общего уклада эпохи. Вторые же по причине своей неосознанности дают непосредственный доступ к сути происходящего. Понимание какого-либо исторического периода неразрывно связано с толкованием таких поверхностных явлений. Суть эпохи и ее оставшиеся незамеченными черты взаимно проясняют друг друга.

Постмодернизм отождествляют с современностью и пытаются с ним расстаться, благословляют его и проклинают. Но без постмодерна как состояния культуры невозможно представить себе ни одно явление современности. Александр Викторович Марков предлагает рассматривать постмодерн как школу критического мышления и одновременно как необходимый этап взаимодействия университетской учености и массовой культуры. В курсе лекций постмодернизм не сводится ни к идеологиям, ни к литературному стилю, но изучается как эпоха со своими открытиями и возможностями.

Книга антрополога Ольги Дренды посвящена исследованию визуальной повседневности эпохи польской «перестройки». Взяв за основу концепцию хонтологии (hauntology, от haunt – призрак и ontology – онтология), Ольга коллекционирует приметы ушедшего времени, от уличной моды до дизайна кассет из видеопроката, попутно очищая воспоминания своих респондентов как от ностальгического приукрашивания, так и от наслоений более позднего опыта, искажающих первоначальные образы. В основу книги легли интервью, записанные со свидетелями развала ПНР, а также богатый фотоархив, частично воспроизведенный в настоящем издании.

Мемуары русского художника, мастера городского пейзажа, участника творческого объединения «Мир искусства», художественного критика.

В книге рассказывается об интересных особенностях монументального декора на фасадах жилых и общественных зданий в Петербурге, Хельсинки и Риге. Автор привлекает широкий культурологический материал, позволяющий глубже окунуться в эпоху модерна. Издание предназначено как для специалистов-искусствоведов, так и для широкого круга читателей.

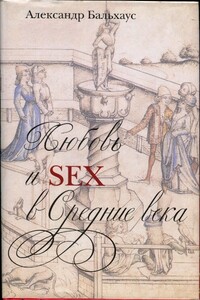

Средневековье — эпоха контрастов, противоречий и больших перемен. Но что думали и как чувствовали люди, жившие в те времена? Чем были для них любовь, нежность, сексуальность? Неужели наше отношение к интимной стороне жизни так уж отличается от средневекового? Книга «Любовь и секс в Средние века» дает нам возможность отправиться в путешествие по этому историческому периоду, полному поразительных крайностей. Картина, нарисованная немецким историком Александром Бальхаусом, позволяет взглянуть на личную жизнь европейцев 500-1500 гг.

В каждой эпохе среди правителей и простых людей всегда попадались провокаторы и подлецы – те, кто нарушал правила и показывал людям дурной пример. И, по мнению автора, именно их поведение дает ключ к пониманию того, как функционирует наше общество. Эта книга – блестящее и увлекательное исследование мира эпохи Тюдоров и Стюартов, в котором вы найдете ответы на самые неожиданные вопросы: Как подобрать идеальное оскорбление, чтобы создать проблемы себе и окружающим? Почему цитирование Шекспира может оказаться не только неуместным, но и совершенно неприемлемым? Как оттолкнуть от себя человека, просто показав ему изнанку своей шляпы? Какие способы издевательств над проповедником, солдатом или просто соседом окажутся самыми лучшими? Окунитесь в дерзкий мир Елизаветинской Англии!