Придворная словесность: институт литературы и конструкции абсолютизма в России середины XVIII века - [19]

Собственным сатирам Кантемир теперь рассчитывал предпослать посвящение новой монархине, «Словоприношение к императрице Елисавете Первой», варьировавшее основные темы устаревшего посвящения Анне, а переводам из Горация – отдельное посвящение «Елисавете Первой», c особенной отчетливостью изъяснявшее его горацианскую программу. Здесь, как и в «Речи к… Анне Иоанновне» и письме к Воронцову, Кантемир просил высочайшего одобрения и сближал задачи словесности с задачами самодержавной власти:

(Кантемир 1956, 277–278; курсив наш. – К. О.)

Фигура Горация, которому отводилось «между всеми римскими стихотворцами <…> первое место» (Кантемир 1867–1868, I, 385), неслучайно была избрана Кантемиром в качестве важнейшего литературного ориентира. С. И. Николаев связывает пристальный интерес переводчиков петровской эпохи к античному наследию с возникновением в России «новой нравственной поведенческой парадигмы <…> по сути принципиально секуляризированной – место рядом с христианскими подвижниками и идеалами занимают теперь и античные герои и римские добродетели» (Николаев 1996, 35). Кантемир, учившийся у ученого переводчика И. И. Ильинского, посещавший Славяно-греко-латинскую академию и школу капуцинов в Астрахани, был – подобно многим образованным аристократам петровской эпохи – причастен к позднему изводу гуманистической традиции, рассматривавшей сочинения классических авторов как источник политической морали (см., напр.: Grafton, Jardine 1990). Типограф и переводчик Илья Копиевский, в 1699 г. сочинявший по приказу Петра I «книгу политычную» о «строении твердого основания и крепости государств», называл среди своих издательских планов и такой пункт: «Горацый Флякус о добродетели стихами поетыцкими» (см.: Пекарский 1862, 526). Римский поэт мог воплощать придворную легитимацию изящной словесности: в предисловии к своему переводу «Писем» Кантемир напоминал, что «творения его <…> Августу Кесарю и знатнейшим римлянам были любезны» (Кантемир 1867–1868, I, 385).

Восходящее к «Науке поэзии» требование сочетать «полезное» с «приятным», которое Кантемир варьирует в цитированном посвящении, позволяло спроецировать государственные ценности в сферу литературной эстетики. Это хорошо видно на примере латинской «Поэтики» (1705) Феофана Прокоповича, важнейшего идеолога петровских реформ. Феофан был литературным учителем и патроном Кантемира. Его трактат, опиравшийся на стихотворную поэтику Горация и заимствовавший ее заглавие, по словам И. П. Еремина, «оказал заметное влияние на русских и украинских теоретиков поэзии XVIII века» (Прокопович 1961, 18; см. также: Морозова 1980). Согласно формулировке Л. И. Кулаковой, «и нормативные указания, и теоретические положения „Поэтики“ <…> Феофана» были вызваны к жизни «задачами укрепления новой государственности» (Кулакова 1968, 13; ср. в связи с «Риторикой» Феофана: Лахманн 2001, 167–170). Феофан обильно цитирует Горация:

Все это вполне достаточно доказывает значение поэзии, а еще более значительной ее делает та великая польза, которая обильно проистекает от нее на благо людей. Из произведений поэтов мы познаем и военный, и гражданский образ жизни. Гомер, описывая скитания и битвы Улисса, а Виргилий – плавания и войны Энея, прекрасно наставляют и гражданина и воина, как жить на родине и на чужбине. <…> При этом поэты прививают добродетели душе, искореняют пороки и делают людей, раз они избавлены от вожделений, достойными всяческого почета и хвалы. И они делают это тем легче и успешнее, что стихи их в силу наслаждения, порождаемого размером и стройностью, охотнее слушаются, с бóльшим удовольствием прочитываются, легче заучиваются, западая в души. Еще более удивительно то, что даже сатиры их и нападки, т. е. более резкий и горький вид лекарства, окутанные вымыслом и стихом, словно медом и нектаром, становятся приемлемыми. <…> Гораций в знаменитом стихе из книги «О поэтическом искусстве» приписывает поэзии двойное назначение – услаждение и пользу. <…> цель поэта <…> учить людей, какими они должны быть при том или ином положении в жизни; это делают также и политические философы (Прокопович 1961, 344, 347, 407).

Как видно, тезис о «двойном назначении» поэзии вписывал ее в программу государственного воспитания подданных. Основываясь на идее о дидактическом предназначении словесности, Феофан отводил ей место в иерархии политических ценностей: «<…> подобно тому как мы распознаем значительность какого-либо человека в государстве по отведенной ему области, так и превосходство поэзии мы узнаем по множеству вещей – благородных и великих» (Там же, 343).

Научная дискуссия о русском реализме, скомпрометированная советским литературоведением, прервалась в постсоветскую эпоху. В результате модернизация научного языка и адаптация новых академических трендов не затронули историю русской литературы XIX века. Авторы сборника, составленного по следам трех международных конференций, пытаются ответить на вопросы: как можно изучать реализм сегодня? Чем русские жанровые модели отличались от западноевропейских? Как наука и политэкономия влияли на прозу русских классиков? Почему, при всей радикальности взглядов на «женский вопрос», роль женщин-писательниц в развитии русского реализма оставалась весьма ограниченной? Возобновляя дискуссию о русском реализме как важнейшей «моделирующей системе» определенного этапа модерности, авторы рассматривают его сквозь призму социального воображаемого, экономики, эпистемологии XIX века и теории мимесиса, тем самым предлагая читателю широкий диапазон современных научных подходов к проблеме.

Новый сборник статей критика и литературоведа Марка Амусина «Огонь столетий» охватывает широкий спектр имен и явлений современной – и не только – литературы.Книга состоит из трех частей. Первая представляет собой серию портретов видных российских прозаиков советского и постсоветского периодов (от Юрия Трифонова до Дмитрия Быкова), с прибавлением юбилейного очерка об Александре Герцене и обзора литературных отображений «революции 90-х». Во второй части анализируется диалектика сохранения классических традиций и их преодоления в работе ленинградско-петербургских прозаиков второй половины прошлого – начала нынешнего веков.

Смерть Чавеса вспыхнула над миром радугой его бессмертия. Он появился из магмы латиноамериканского континента. Он – слиток, родившийся из огненного вулкана. Он – индеец, в чьих жилах бушует наследие ацтеков и инков. Он – потомок испанских конкистадоров, вонзивших в Латинскую Америку свой окровавленный меч, воздевших над американским континентом свой католический крест. Он – социалист, тот красный пассионарий, который полтора века сражается за народ, отрицая жестокую несправедливость мира.Как Камчатка является родиной вулканов, так Латинская Америка является родиной революций.

Автор этой книги Андрей Колесников – бывший шеф-редактор «Новой газеты», колумнист ряда изданий, автор ряда популярных книг, в том числе «Спичрайтеры» (премия Федерального агентства по печати), «Анатолий Чубайс. Биография», «Холодная война на льду» и т.д.В своей новой книге Андрей Колесников показывает, на каких принципах строится деятельность «Общества с ограниченной ответственностью «Кремль». Монополия на власть, лидирующее положение во всех областях жизни, списывание своих убытков за счет народа – все это было и раньше, но за год, что прошел с момента взятия Крыма, в деятельности ООО «Кремль» произошли серьезные изменения.

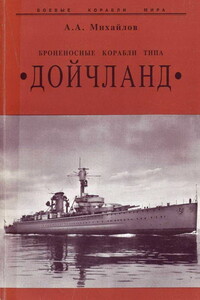

Ни один из находящихся в строю тяжелых крейсеров не в состоянии противостоять меткому залпу орудий “Дойчланд”. Важнейшие узлы кораблей этого класса не защищены броней, и действие 280-мм фугасного снаряда будет разрушительным. Конечно, крейсера могут ответить огнем своих 203-мм орудий, но у германского корабля самые уязвимые пункты бронированы достаточно надежно, во всяком случае он может выдержать гораздо больше попаданий, чем его “тонкокожие" противники. Без преувеличений можно сказать, что создание “Дойчланд" и однотипных кораблей полностью меняет привычную стратегию и тактику войны на море, равно как и многие взгляды на кораблестроение.

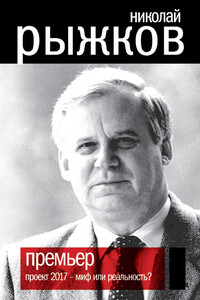

Что позволило экономике СССР, несмотря на громадные потери в первые годы Великой Отечественной войны, выдержать противостояние с экономикой гитлеровской Германии, на которую, к тому же, работала вся Европа? В чем была причина такого невероятного запаса прочности Советского Союза? В тайне могучего советского проекта, считает автор этой книги — Николай Иванович Рыжков, председатель Совета Министров СССР в 1985–1990 гг. Успешные проекты, по мнению Рыжкова, не могут безвозвратно кануть в Лету. Чем ближе столетие Великой Октябрьской социалистической революции, тем больше вероятности, что советский проект, или Проект 2017, снова может стать актуальным.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга французского исследователя посвящена взаимоотношениям человека и собаки. По мнению автора, собака — животное уникальное, ее изучение зачастую может дать гораздо больше знаний о человеке, нежели научные изыскания в области дисциплин сугубо гуманитарных. Автор проблематизирует целый ряд вопросов, ответы на которые привычно кажутся само собой разумеющимися: особенности эволюционного происхождения вида, стратегии одомашнивания и/или самостоятельная адаптация собаки к условиям жизни в одной нише с человеком и т. д.

В своем последнем бестселлере Норберт Элиас на глазах завороженных читателей превращает фундаментальную науку в высокое искусство. Классик немецкой социологии изображает Моцарта не только музыкальным гением, но и человеком, вовлеченным в социальное взаимодействие в эпоху драматических перемен, причем человеком отнюдь не самым успешным. Элиас приземляет расхожие представления о творческом таланте Моцарта и показывает его с неожиданной стороны — как композитора, стремившегося контролировать свои страсти и занять достойное место в профессиональной иерархии.

Для русской интеллектуальной истории «Философические письма» Петра Чаадаева и сама фигура автора имеют первостепенное значение. Официально объявленный умалишенным за свои идеи, Чаадаев пользуется репутацией одного из самых известных и востребованных отечественных философов, которого исследователи то объявляют отцом-основателем западничества с его критическим взглядом на настоящее и будущее России, то прочат славу пророка славянофильства с его верой в грядущее величие страны. Но что если взглянуть на эти тексты и самого Чаадаева иначе? Глубоко погружаясь в интеллектуальную жизнь 1830-х годов, М.

Книга посвящена истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века: времени конкуренции двора, масонских лож и литературы за монополию на «символические образы чувств», которые образованный и европеизированный русский человек должен был воспроизводить в своем внутреннем обиходе. В фокусе исследования – история любви и смерти Андрея Ивановича Тургенева (1781–1803), автора исповедального дневника, одаренного поэта, своего рода «пилотного экземпляра» человека романтической эпохи, не сумевшего привести свою жизнь и свою личность в соответствие с образцами, на которых он был воспитан.