Преподобный Серафим Вырицкий - [6]

В то время Духовный Собор Лавры стоял перед непростым выбором. Вскоре после ареста митрополита Вениамина в Лавре появился обновленческий «архиепископ» Николай Соболев, пользовавшийся безоговорочной поддержкой советской власти. Он заявил свои права на Лавру, потребовав прекратить возношение имени Патриарха Тихона за богослужением. Наместник Лавры, епископ Николай (Ярушевич) – в то время единственный свободный православный архиерей в епархии, вынужден был уклониться от разрешения этого вопроса, передав всю ответственность архимандриту Иоасафу (Журманову) и Духовному Собору Лавры. Причем мнения братии Лавры разделились – кто-то готов был стоять насмерть, продолжая возносить имя святителя Тихона, даже рискуя лишиться храмов и подсобных помещений; другие же, напротив, считали, что сохранив внутреннее самоуправление Лавры, можно признать самозваного «архиепископа» – именно такой позиции придерживался архимандрит Иоасаф. Его поддержали члены Духовного Собора: духовник обители, архимандрит Сергий (Бирюков) и иеромонахи Варлаам (Сацердотский) и Варнава (Муравьев). Это на время отсрочило закрытие Лавры. Однако часть ревнителей, отвергавших какие бы то ни было компромиссы с обновленцами, в знак протеста покинула Лавру. Но, к сожалению, иного выхода не было – митрополит Вениамин с ближайшими сотрудниками был расстрелян, многие члены Александро-Невско-го братства получили тюремные сроки. Лишь после освобождения в 1923 году Патриарха Тихона Лавра вернулась под патриарший омофор.

В это время иеромонах Варнава получает новое послушание – казначея Лавры. Мирские навыки о. Варнавы по-прежнему не отпускали его. Но он не роптал, усердно исполняя послушание. Духовные дарования о. Варнавы также не остались без внимания – духовник обители, архимандрит Сергий (Бирюков), начал готовить иеромонаха Варнаву себе в преемники.

На рубеже 1926–1927 годов иеромонах Варнава подает прошение о пострижении в великую схиму. Прошение о. Варнавы было удовлетворено – он был пострижен в схиму с именем Серафим, в честь преподобного Серафима Саровского, которого он весьма почитал.

А уже в 1927 году по общему избранию братии и Духовного Собора Лавры иеросхимонах Серафим становится духовником Александро-Невской обители. Это послушание становится для о. Серафима практически подвигом. Под его духовным окормлением оказалось множество духовных чад – это и братия Александро-Невской обители, и многочисленные богомольцы, весьма почитавшие благодатного старца Серафима, и местные архиереи. И если на других послушаниях, какими бы тяжелыми и ответственными они ни были, о. Серафиму удавалось находить свободное время для чтения и богомыслия, то здесь практически все его время принадлежало духовным чадам. Он часами исповедовал братию и богомольцев, причем условия в Лавре были весьма неблагоприятными. Троицкий собор, где обычно происходила исповедь, по недостатку средств не отапливался и о. Серафиму в любую погоду приходилось часами стоять на холодном каменном полу. Когда же силы совсем оставляли его, он ненадолго уходил в свою келью в Федоровском корпусе, но и там посетители не оставляли его в покое. Так что спал о. Серафим всего несколько часов в сутки.

Духовное служение ближним Господь вознаградил благодатными дарами рассуждения, прозорливости и исцеления. Вот свидетельства о нескольких таких случаях.

Как-то раз на исходе 1927 года к о. Серафиму пришел архиепископ Алексий (Симанский) – управляющий Новгородской епархией. У владыки тогда появилась возможность выехать за границу, и он просил совета о. Серафима, как ему поступить. Отец Серафим ответил ему так: «Владыка! А на кого Вы Русскую Православную Церковь оставите? Ведь Вам ее пасти. Не бойтесь, Сама Матерь Божия защитит Вас. Будет много тяжких искушений, но все, с Божией помощью управится. Оставайтесь, прошу Вас» [3, с. 36–37].

В другой раз к келье о. Серафима в Федоровском корпусе привели одержимую женщину, которая никак не могла войти в храм. Увидев ее, о. Серафим сказал: «Давайте вместе помолимся» [3, с. 41]. После этого он встал на колени перед иконами и начал молиться. Помолившись, о. Серафим помазал болящую маслом из лампады. Женщина упала на пол и начала корчиться и лаять. Отец Серафим стал молиться, накрыв болящую епитрахилью. Она затихла. После этого ее одержимость прошла – женщина смогла посещать богослужения.

Предполагается, что именно во время пребывания в Лавре о. Серафим написал самое известное свое произведение «От Меня это было». Хотя относительно его авторства точной уверенности нет.

В Вырице: 1930-е годы

Всего лишь три года был о. Серафим духовником Александро-Невской Лавры – к 1930 году тяжкие труды подорвали его здоровье. В какой-то момент, отпустив многочисленных исповедников и едва добравшись до кельи, о. Серафим просто не смог встать с постели. Обеспокоенная келейница позвала врача, который обнаружил у о. Серафима букет болезней: межреберную невралгию, ревматизм, закупорку вен нижних конечностей, сердечную недостаточность.

Болезни о. Серафим переносил благодушно; однако, его здоровье непрестанно ухудшалось. Врачи советовали оставить обитель и переселиться куда-либо в зеленую зону. Отец Серафим отказывался, но в дело вмешался правящий архиерей – митрополит Серафим (Чичагов). Он благословил о. Серафима переехать за город. Также митрополит благословил бывшую супругу о. Серафима – схимонахиню Серафиму – и их внучку – Маргариту – сопровождать батюшку.

В данном сборнике представлены жития некоторых афонских святых, их избранные поучения, а также чудесные и знаменательные случаи, связанные с ними. Приводятся краткая история Святой Горы, рассказ об афонских монастырях, слова об Афоне лиц, которые сподобились побывать на нем.Издание адресовано широкому кругу православных читателей.

В книге, посвященной отцам русского монашества, преподобным Антонию и Феодосию Печерским, представлены их жития, а также некоторые поучения преподобного Феодосия. Молитвенный раздел включает в себя акафист и молитвы преподобным. Сборник также содержит подробный рассказ о Киево-Печерской Лавре, основанной преподобными, ее храмах и пещерах. В приложениях представлен ряд исследований, посвященных жизни и деятельности святых, а также отрывки из «Повести временных лет», созданной в Киево-Печерской обители.Книга рассчитана на широкий круг православных читателей.

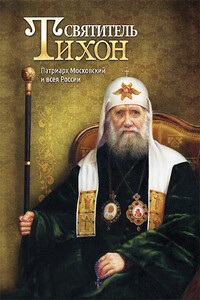

Всю свою жизнь святитель Тихон отдал исповеданию учения Спасителя. Он вел свою паству путем истины и Церковь Российскую в годы гонений сохранил верной Христу. В этой книге рассказывается о личности Патриарха Тихона, его жизни, трудах, о почитании его при жизни и его посмертном прославлении в лике святителей. В издании также приводятся воспоминания современников о нем, рассказ об обретении мощей святителя Тихона; истории о святынях Донского монастыря. В одном из разделов книги помещен акафист святителю Тихону.Настоящее издание рассчитано на широкий круг православных читателей.

Книга «Святой праведный Иоанн Кронштадтский» повествует о личности, чудесах, учении сего великого угодника Божия, его почитании в России и во всем мире. В ней приводятся также воспоминания современников об отце Иоанне и история его прославления, а также акафист ему.Книга рассчитана на широкий круг православных читателей.Рекомендовано к публикации Издательским Советом Русской Православной Церкви (ИС 14-401-0067)

Представленная вниманию православных читателей книга содержит жизнеописание святого праведного Алексия, историю его канонизации, рассказ о созданной им духовной общине, духовное наследие святого — отрывки из его проповедей, а также очерк о храме святителя Николая в Кленниках. В книге даны три приложения: первое — воспоминания очевидцев о святом праведном Алексии, второе — слова о нем современных священнослужителей и церковных деятелей и третье — небольшое исследование о. Павла Флоренского о святом праведном Алексии.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Великого князя не любили, он не был злой человек, но в нём было всё то, что русская натура ненавидит в немце — грубое простодушие, вульгарный тон, педантизм и высокомерное самодовольство — доходившее до презрения всего русского. Елизавета, бывшая сама вечно навеселе, не могла ему однако простить, что он всякий вечер был пьян; Разумовский — что он хотел Гудовича сделать гетманом; Панин за его фельдфебельские манеры; гвардия за то, что он ей предпочитал своих гольштинских солдат; дамы за то, что он вместе с ними приглашал на свои пиры актрис, всяких немок; духовенство ненавидело его за его явное презрение к восточной церкви».Издание 1903 года, текст приведен к современной орфографии.

В 1783, в Европе возгорелась война между Турцией и Россией. Граф Рожер тайно уехал из Франции и через несколько месяцев прибыл в Елисаветград, к принцу де Линь, который был тогда комиссаром Венского двора при русской армии. Князь де Линь принял его весьма ласково и помог ему вступить в русскую службу. После весьма удачного исполнения первого поручения, данного ему князем Нассау-Зигеном, граф Дама получил от императрицы Екатерины II Георгиевский крест и золотую шпагу с надписью «За храбрость».При осаде Очакова он был адъютантом князя Потёмкина; по окончании кампании, приехал в Санкт-Петербург, был представлен императрице и награждён чином полковника, в котором снова был в кампании 1789 года, кончившейся взятием Бендер.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В декабре 1971 года не стало Александра Трифоновича Твардовского. Вскоре после смерти друга Виктор Платонович Некрасов написал о нем воспоминания.