Праздничная культура Вологодского края - [3]

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ ОБХОДЫ ДОМОВ

КАЛЯДА, КОЛЕДА (д. Новоселово, д. Тимошино, д. Ганютино), КОЛЯДУ ПИТЬ, КОЛЯДУ ИЛИ КОЛЕДУ ПЕТЬ (д. Терехова-Малахова, д. Абаканово, д. Конец Мондра), КОЛЯДУ СОБИРАТЬ (д. Починок Кадуй., д. Кузьминская Кадуй.), КОЛЯДОВАТЬ (д. Абаканово), С КОЛЕДОЙ ХОДИТЬ (д. Большой Двор В.-Уст., д. Селиванове, д. Телячье), КАЛИТОЙ ХОДИТЬ (д. Максимово).

Колядование, то есть рождественский или новогодний обход односельчан о поздравлениями и благопожеланиями, уже в первые десятилетия нашего века встречалось далеко не повсеместно. Наиболее полные тексты коляд (песен, исполнявшихся при этих обходах) встречается в западных и южных районах. В северной и северо-восточной части края колядой часто называли звезду, которую носили о собой участники обряда христославления (см. ниже), а само колядование к атому времени уже не было известно.

Обход, как и в иных местностях России, чаще всего совершался в Рождественский сочельник, то есть вечером накануне Рождества. В Присухонье участники обхода исполняли обычно «виноградин», некоторые из которых были очень близки к хороводным и величальным песням. А. Шустиков, записавший одну из таких песен («Как по морю, морю синему,/ Виноградие краснозеленое,/По синему по морю по хвалынскому»), отмечал, в частности, что «крестьяне разных деревень Турундаевской волости в первый день Рождества Христова, собравши хор в 12–15 человек, ходят к своим знакомым со звездою и по окончании рождественских стихов обязательно поют хозяину с хозяйкою эту старинную величальную песню».

На северо-востоке (Сольвычегодский и Велико-Уотюгский уезда) виноградья почти не отличались от коляд и могли исполняться не в сочельник, а в следующий вечер, независимо от «славления». Вот наиболее часто встречавшийся тип текста виноградья в этой части Вологодского края:

Далее говорили речетативом:

(В.-Уст.)

По свидетельству А.Неуступова, в Кадниковоком уезде в начале века колядовали чаще всего девочки, в то время как славили обычно мальчики или взрослые. «Девочки ходят под окна избы и поют коляду:

В некоторых деревнях сохранилась и такая архаическая деталь, как ряжение колядовщиков: девушки переодевались «в мужское», «здоблялися баским (т. е. наряжались в красивое) ли рваным, лапти с оборами, лицо платком закроем, чтобы не узнавали, и коляду пили:

(дд. Кузьминская Кадуй., Абаканово)

Тексты коляд несколько различались по районам. Скажем, в Вашкинском р-не девочки и мальчики лет 14-ти «утром рано, примерно в 6 часов под окошком хавкали («гулом все кричали»):

Хором «Коляда-а-а!» После этого один из колядовщиков заходил в дом, где ему подавали пироги, сахар. Хозяевам, которые много давали, пели:

Хором: «Коляда-а-а!» Если же колядовщикам подавали плохо, то они исполняли другую припевку:

(д. Новосело)

После обхода шли в избу одного из участников, грели самовар и чаевничали под сказки и былички словоохотливой хозяйки. Подношения бывали разными. Скажем, в д. Лукошино богатый хозяин мог вынести колядовщикам на блюде или в решете пару пшеничных пирогов («опарников»), несколько масляных олашек и блинов и по куску студня и жареного мяса. Если же подать было нечего, выносили краюху ржаного хлеба.

Эта книга для всех, кто хотел бы дать своим детям представление о русской культуре, сочетающей в себе как византийско-христианское начало, так и предшествовавшее ему, уходящее в глубь веков язычество. Авторы сознательно стремились ко вполне определенному жанру: книга для чтения взрослых с детьми. Особое внимание авторы уделяют разговорному стилю, диалектной лексике, народным речениям и словцам, которые в емкой и образной манере передают многие существенные особенности традиционной русской культуры.Книга построена на подлинных фольклорных текстах.

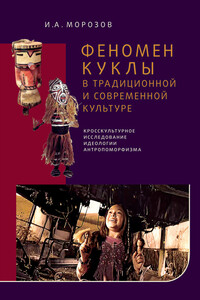

Данная монография посвящена исследованию роли антропоморфных артефактов в жизни людей и в истории человеческой культуры.Особое внимание уделено «идеологии антропоморфизма», которая позволяет использовать антропоморфные игрушки в целях «социального конструирования», то есть для формирования и развития «пространства личности» ребенка, осознания им своего «Я», противопоставленного «Другому», преодоления возрастного этапа «аутизма», формирования гендерной, социальной и этнокультурной принадлежности и желательных стандартов поведения.Автором проанализирован широкий круг источников: обрядовые, магические и религиозные практики, примеры из мемуарных, литературных и современных источников (пресса, массмедиа, реклама, кино)

"3 феврале — марте 1919 года комиссия сената США слушала людей, вернувшихся из революционной России. Для оправдания интервенции нужно было собрать доказательства, что власть в России узурпирована кучкой преступников, безнравственных и корыстных людей, подчинивших себе народ с помощью «агитаторов из Ист-Сайда» и германских офицеров." Статья из журнала Энергия, экология 1990 № 11.

Очерк истории крестьянской войны XVII в. в Китае. В книге рассказывается о Китае в конце правления династии Мин, причинах развития повстанческих движений, ходе и итогах восстания.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В монографии исследуется один из вопросов взаимоотношений древнего Египта с Нубией, а именно вопрос становления аппарата египетской военной и гражданской администрации на этой территории. Прослеживаются три этапа, связанные с изменениями характера политики Египта в этом регионе, которые в конечном счете привели к превращению Нубии в египетскую провинцию. Выделена роль местного населения в системе сложившихся египетских административных институтов. Исследование охватывает период Древнего, Среднего и Нового царств.

В основе книги лежит историко-культурная концепция, суть которой – рассмотрение истории абхазов, коренного населения Абхазии не изолированно, а в тесном взаимодействии с другими соседними народами и древними цивилизациями. Здесь всегда хорошо прослеживалось биение пульса мировой политики, а сама страна не раз становилась ареной военных действий и политико-дипломатических хитросплетений между великими державами древности и средневековья, нового и новейшего времени. За последние годы были выявлены новые археологические материалы, архивные документы, письменные источники, позволившие объективнее рассмотреть многие исторические события.

Книга, написанная археологом А. Д. Грачем, рассказывает о том, что лежит в земле, по которой ходят ленинградцы, о вещественных памятниках жизни населения нашего города в первые десятилетия его существования. Книги об этом никогда еще не было напечатано. Твердо установилось представление, что археологические раскопки выявляют памятники седой старины. А оказывается и за два с половиной столетия под проспектами и улицами, по которым бегут автобусы и трамваи, под дворами и скверами, где играют дети, накопились ценные археологические материалы.