Повестка без адреса - [3]

«Мерзость», — глухо донеслось из пелёнок.

Так, на грязных простынях в убогой провинциальной больнице с закоптелыми, засиженными мухами окнами, родился Мирослав Осокорь — величайший из тех, кто измерял мир словами. Он был рыж, пол-лица занимал рот, в котором едва помещался язык, такой огромный, словно его ужалила пчела. Глаза смотрели сосредоточенно, будто у старика; необыкновенно серьёзный, он не знал смеха и слёз, а говорить научился раньше, чем ходить, и позже, чем понимать слова.

Утром явился доктор, закатав рукава, распластал Мирослава, как лягушку. «Здоров, — скатывая рукава обратно, тронул он седые виски. — Может, вам почудилось?»

Мать по натуре была покорной — и в ответ только робко улыбнулась.

Она работала горничной в придорожной гостинице и прижила Мирослава от проезжего молодца. По-военному подтянутый, он поразил её тем, что весь вечер сыпал шутками, рассказывая небылицы про столичную жизнь, и, проведя на постоялом дворе ночь, укатил, насвистывая опереточную арию. Он забыл о женщине за ближайшим поворотом, а она искала его, пока не убедилась, что Россия как стог сена, а люди в ней — иголки.

Через месяц Мирослава крестили. Дородный батюшка, брызгая водой, опускал его за руки в прохладную купель. «Во имя Отца, Сына и Святаго Духа…» — чмокал он сальными губами. «Святаго Духа», — отчётливо произнёс младенец. Вытаращив глаза, батюшка мелко перекрестился, едва не утопив ребёнка, и лицо его сделалось таким круглым, что по нему, как по лекалу, можно было чертить окружность. «Оно, конечно, чудо нам через младенца явлено, — рассказывал он за ужином попадье, макая в сметану галушки, — только вот кто его устами вещает — не пойму…» И попадья суеверно косилась в угол, словно в дрожавшей там тени, как в паутине, развалился чёрт.

А Мирослава увезли в деревню, на свежий воздух — поить молоком и целебными отварами. Мать не отпускала его от себя, точно боялась сглаза. Но шила в мешке не утаишь. «Как бы урожай градом не побило», — судачили соседи, косясь на стоявший за околицей дом. «И чему удивляться? — шипели они, встречая мать. — Попугай, птица глупая, и то говорит». Кончилось тем, что она переселилась в сторожку к престарелому лесничему, пустившему её из милости. Дед был глуховат, угрюм, но в ребёнке души не чаял. «Белую-то ворону свои же клюют, — сощурившись, запускал он в его волосы заскорузлую пятерню. — Люди, Мирослав, завистливы, им чужой талант, что бельмо на глазу, а ты — Миро-слов, это твоё второе имя, ты измеряешь мир словами, как другие верстами или деньгами». И Мирослав хорошо усвоил урок. Он научился притворяться, встречая насмешки сверстников, становился таким же, как они, косноязычным и застенчивым. Он легко подражал их незатейливым речам, полным восклицаний и междометий. Но иногда его прорывало, он шёл в лес, в котором преображался, становясь собой. Перекрикивая ветер, он упражнялся в риторике, играя голосом, менял тональность так же легко, как подбирал слова. Кругом желтела «куриная слепота», трещали кузнечики, и в этом первозданном мире он чувствовал себя, как Адам в раю. В мире звуков Мирослав был как рыба в воде, он избегал тишины, молчание давило на него, как небо на парящую птицу. Иногда это случалось и дома — он говорил вдруг языками ангельскими, точно слышал внутри чей-то голос. «Бесовский», — косилась на него рано состарившаяся мать, уверенная, что произвела на свет чудовище. Она была набожна, часто ходила на богомолье, и мысль, что в сына вселился бес, доводила её до сумасшествия. Мать стала заговариваться, стоя в церкви, путала слова «Богородицы», а, уходя за водой, возвращалась с пустыми вёдрами, боясь своего отражения в колодце. А однажды, покрыв выцветшие волосы дырявым платком, завязала в узелок солёные, как слёзы, сухари и, перекрестив спящего сына, тихо ушла.

Говорили, она постриглась в монахини. Мирослав отнёсся к утрате без сожаления — образы недолго держались в его памяти, которая хранила только слова.

Семи лет его отдали в школу, всучив вместо ранца плетёную корзину, которую он зимними рассветными сумерками носил за много вёрст мимо сугробов выше своего роста. Он разговаривал с самим собой, передразнивал хохотавших по сугробам бесов, собирая вокруг стаи кособоких галок, пока его не встречал козлобородый дьячок, служивший при школе сторожем. Тогда он стихал, робко, как мать, отвешивал поклон и, сняв калоши с заснеженных не подшитых валенок, шёл в класс. Устные предметы давались Мирославу легко. Ему было достаточно услышать речь, и он мог её в точности повторить. В его память прочно впечатывался порядок слов, плывущих, как вереница журавлей. Он часто представлял слова бредущими к водопою коровами, а себя пастухом, который, щёлкая кнутом, называет каждую по имени. Но грамотой так и не овладел. «Алексия», — вынес ему приговор маленький, сухонький учитель. «Алексий, Алексий!» — с тех пор дразнили его мальчишки, бросая в спину яблочные огрызки. А когда он оборачивался, крутили у виска. И однажды он не выдержал. «Я — Миро-слов!» — ткнул он пальцем в грудь. Ему состроили рожу. И тогда он заговорил. Он не стыдил, не совестил, не угрожал. Он превратился в зеркало, и, показав изнанку желаний, представил их на суд им самим. Мальчишки перестали кривляться, их лица вытянулись, а, когда он шагнул к ним, засверкали пятками.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Социальные сети опутали нас, как настоящие. В реальности рядом с вами – близкие и любимые люди, но в кого они превращаются, стоит им войти в Интернет под вымышленным псевдонимом? Готовы ли вы узнать об этом? Роман Ивана Зорина исследует вечные вопросы человеческого доверия и близости на острейшем материале эпохи.

Размышления о добре и зле, жизни и смерти, человеке и Боге. Фантазии и реальность, вечные сюжеты в меняющихся декорациях.

Переписанные тексты, вымышленные истории, истории вымыслов. Реальные и выдуманные персонажи не отличаются по художественной достоверности.На обложке: Иероним Босх, Св. Иоанн Креститель в пустыне.

«Зорин – последний энциклопедист, забредший в наше утилитарное время. Если Борхес – постскриптум к мировой литературе, то Зорин – постпостскриптум к ней».(Александр Шапиро, критик. Израиль)«Иван Зорин дает в рассказе сплав нескольких реальностей сразу. У него на равных правах с самым ясным и прямым описанием „естественной жизни“ тончайшим, ювелирным приемом вплетена реальность ярая, художнически-страстная, властная, где всё по-русски преизбыточно – сверх меры. Реальность его рассказов всегда выпадает за „раму“ всего обыденного, погруженная в особый „кристаллический“ раствор смелого художественного вымысла.

Книжка-легенда, собравшая многие знаменитые дахабские байки, от «Кот здоров и к полету готов» до торта «Андрей. 8 лет без кокоса». Книжка-воспоминание: помнит битые фонари на набережной, старый кэмп Лайт-Хаус, Блю Лагун и свободу. Книжка-ощущение: если вы не в Дахабе, с ее помощью вы нырнете на Лайте или снова почувствуете, как это — «В Лагуне задуло»…

Автор приглашает читателя послужить в армии, поработать антеннщиком, таксистом, а в конце починить старую «Ладу». А помогут ему в этом добрые и отзывчивые люди! Добро, душевная теплота, дружба и любовь красной нитью проходят сквозь всю книгу. Хорошее настроение гарантировано!

В творчестве Дины Рубиной есть темы, которые занимают ее на протяжении жизни. Одна из них – тема Рода. Как, по каким законам происходит наследование личностью родовых черт? Отчего именно так, а не иначе продолжается история того или иного рода? Можно ли уйти от его наследственной заданности? Бабка, «спивающая» песни и рассказывающая всей семье диковатые притчи; прабабка-цыганка, неутомимо «присматривающая» с небес за своим потомством аж до девятого колена; другая бабка – убийца, душегубица, безусловная жертва своего времени и своих неукротимых страстей… Матрицы многих историй, вошедших в эту книгу, обусловлены мощным переплетением генов, которые неизбежно догоняют нас, повторяясь во всех поколениях семьи.

«Следствие в Заболочи» – книга смешанного жанра, в которой читатель найдет и захватывающий детектив, и поучительную сказку для детей и взрослых, а также короткие смешные рассказы о Военном институте иностранных языков (ВИИЯ). Будучи студентом данного ВУЗа, Игорь Головко описывает реальные события лёгким для прочтения, но при этом литературным, языком – перед читателем встают живые и яркие картины нашей действительности.

"Хроника времён неразумного социализма" – так автор обозначил жанр двух книг "Муравейник Russia". В книгах рассказывается о жизни провинциальной России. Даже московские главы прежде всего о лимитчиках, так и не прижившихся в Москве. Общежитие, барак, движущийся железнодорожный вагон, забегаловка – не только фон, место действия, но и смыслообразующие метафоры неразумно устроенной жизни. В книгах десятки, если не сотни персонажей, и каждый имеет свой характер, своё лицо. Две части хроник – "Общежитие" и "Парус" – два смысловых центра: обывательское болото и движение жизни вопреки всему.Содержит нецензурную брань.

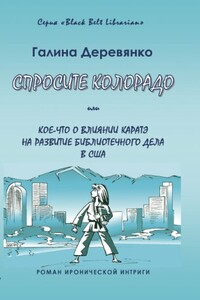

Героиня романа Инна — умная, сильная, гордая и очень самостоятельная. Она, не задумываясь, бросила разбогатевшего мужа, когда он стал ей указывать, как жить, и укатила в Америку, где устроилась в библиотеку, возглавив отдел литературы на русском языке. А еще Инна занимается каратэ. Вот только на уборку дома времени нет, на личном фронте пока не везет, здание библиотеки того и гляди обрушится на головы читателей, а вдобавок Инна стала свидетельницей смерти человека, в результате случайно завладев секретной информацией, которую покойный пытался кому-то передать и которая интересует очень и очень многих… «Книга является яркой и самобытной попыткой иронического осмысления американской действительности, воспринятой глазами россиянки.