Последний летописец - [4]

“.

„Девятый-надесять век! сколько в тебе откроется такого, что теперь считается тайною!“

Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые… Карамзин блажен; Европа 1789/90 — жерло великого вулкана, пламени которого станет на все XIX столетие. Год, как взята Бастилия, и еще осталось два года Людовику XVI.

Но Максимилиан Робеспьер пока еще сравнительно незаметный депутат Национального собрания от города Арраса, а Наполеон Бонапарт — всего лишь артиллерийский лейтенант…

Нет! Нам сегодня, привыкшим к революционному гулу во всем мире, все же нелегко понять, что 1789–1793 были первым вселенских переворотом после более чем тысячелетней феодальной тишины (нидерландская, английская революции были замечены в десятки раз меньше: мир в XVI–XVII веке был куда более разъединенным, да и не дозрел еще, чтоб заметить…).

Кажется, наступает конец „главнейшим бедствиям человечества“: Карамзин пишет, что люди вот-вот „уверятся в изящности законов чистого разума“. Минуты роковые…

Возвращение на корабле из Лондона в Петербург в июле 1790-го. В столице доброе знакомство с Державиным, который обещает литературную поддержку. А затем карамзинское путешествие из первой столицы во вторую, о котором не стоило бы и вспоминать (кто не приезжал из Петербурга в Москву и обратно), если бы не два обстоятельства.

Этим летом, 30 июня, за свое „Путешествие“ арестован Радищев. Второе же обстоятельство-частное: в следующий раз Карамзин окажется на Неве „жизнь спустя“, через 26 лет. Вот как ездили и расставались в ту пору. Карамзин торопится в Москву, любезную Москву!

СЛАВА

Вспоминают современники:

„Карамзин был красив собою и весьма любезен; по возвращении из чужих краев он напускал на себя немецкий педантизм, много курил, говорил обо всем, любил засиживаться далеко за полночь, беседовать, слушать рассказы, хорошо поесть и всласть попить чаю… занимал крошечную комнатку во флигеле: там груды книг…“ (Д. П. Рунич).

„Он роста высокого. На его лице написано нечто такое, что привлекает к нему всякого человека. Он говорит много, но приятно, разумно“ (В. А. Поленов).

1791 и 1792. два года Карамзин издает „Московский журнал“, где публикуются лучшие авторы — Державин, Дмитриев, Херасков, более же всего сам издатель. Главный, самый сенсационный материал — из номера в номер-„Письма русского путешественника“: Карамзин доволен и числом подписчиков („пренумерантов“), очевидно достаточным, чтобы свести концы с концами, — 210 человек. 1792 — „Бедная Лиза“. 1794 — повесть „Остров Борнгольм“.

В следующие годы — несколько очень популярных („наподхват“, как тогда говорили) поэтических альманахов: „Аониды“, „Аглая“ (где опять же сам Карамзин, Державин, Дмитриев, другие…).

Федор Глинка: „Из 1200 кадет редкий не повторял наизусть какую-нибудь страницу из „Острова Борнгольма““.

В дворянских списках разом появляется множество Эрастов — имя прежде нечастое. Ходят слухи об удачных и неудачных самоубийствах в духе Бедной Лизы. Ядовитый мемуарист Вигель припоминает, что важные московские вельможи уж начали обходиться „почти как с равным с тридцатилетним отставным поручиком“. Наконец, еще признак массового признания: дурные вирши, сочиненные неким поклонником из Конотопа —

Слава — и немалая. 210 пренумерантов в 1791 году могут обозначать большую популярность среди грамотного населения, чем стотысячный тираж в конце XIX столетия.

Читали и славили „Письма русского путешественника“, „Бедную Лизу“ как раз те немногие, кто „делал погоду“ в просвещении: студенты, молодые офицеры, чиновники, архивные юноши, вроде самого Карамзина лет 10–20 назад, только теперь юноши назывались Тургеневыми, Жуковским или как-то иначе. Мыслящее меньшинство…

ЦЕНА СЛАВЫ

От успехов дохода почти не было — переиздания дополнительно не оплачивались, приходилось постоянно подрабатывать переводами. Слава худо превращалась в злато, но платить за славу пришлось сразу же: „Боги ничего не дают даром“. Когда друг Дмитриев, петербургский офицер, пишет о желании выйти в отставку и заняться словесностью, Карамзин объясняет: „Русские литераторы ходят по миру с сумою и клюкою, худа нажива с нею“.

К тому же поругивают старики, привыкшие к более сдержанному, классическому писательству, нежели у раскованного, сентиментального, „разговорного“ Карамзина. Даже Державин однажды упрекнет за упоминание в печати о дружбе с „замужней дамой“: речь шла о доброй приятельнице, много старшей Карамзина, Настасье Плещеевой, которой посвящались невинные стихи, но таков век — и чего удивляться тогда, если бабушки и дедушки ахают: „При этом упадке нравственности остается уж ожидать только того, чтобы писатели называли своих героев еще и по отчеству! Вот увидите, говорим мы, назовут! Право, назовут и по отчеству!“

Очень неприлично, оказывается, написать: Петрович, Михалыч. Впрочем, главные хулы „стародумов“ еще впереди… Обиделись и некоторые друзья, особенно из круга Новикова (А. М. Кутузов, И. В. Лопухин, Н. И. Трубецкой). Люди примечательные и во многих отношениях почтенные-вот что они говорили и писали:

В книге рассказывается об одном из самых интересных периодов российской истории. Завершается правление Екатерины II, приходит время Павла I. Начало и конец его недолгого царствования – непрекращающаяся борьба за трон, результатом которой стало убийство императора.

Эта книга увлекает необыкновенно! Здесь читатель узнает о самых грандиозных событиях этих веков: о Пугачевском бунте, об Отечественной войне 1812 года и о судьбах многих людей того времени.

Книга известного историка, писателя Н. Я. Эйдельмана состоит из трех частей, названных именами главных героев: Грибоедов, Пушкин, Александр Одоевский. В книге действуют также Ермолов, Огарев, Лермонтов, Лев Толстой, их друзья и враги. Повествование сосредоточено в основном на 1820–1840-х годах. Тема книги — Россия и Кавказ XIX столетия, русская общественная мысль, литература в кавказском контексте. На основе многочисленных документов, как опубликованных, так и обнаруженных в архивах Москвы, Ленинграда, Тбилиси, Иркутска, представлены кавказские дела, планы Грибоедова, Пушкина, Лермонтова, Огарева, Льва Толстого, декабристов. Книга показывает, что кавказские встречи, впечатления лучших людей России оказали заметное влияние на их биографию и творчество.

На первой странице обложки: рисунок АНДРЕЯ СОКОЛОВА «СКВОЗЬ ПРОСТРАНСТВО».На второй странице обложки: рисунок Ю. МАКАРОВА к рассказу В. СМИРНОВА «СЕТИ НА ЛОВЦА».На третьей странице обложки: фото ЗИГФРИДА ТИНЕЛЯ (ГДР) «ПАРУСНЫЕ УЧЕНИЯ».

Эта книга — первая в серии, написанной Н. Я. Эйдельманом специально для юношества. Повествование об «осьмнадцатом столетии» построено на анализе интереснейших событий (постоянная борьба за трон, освоение Камчатки и Курил, Пугачевский бунт) и ярких портретах героев, участников исторического процесса — Елизаветы и Екатерины II, Павла I, А. Радищева, князя М. Щербатова… Особое внимание автор уделяет закулисной стороне истории — тайнам дворцовых переворотов. Победители известны всем, а судьбы жертв — далеко не каждому…

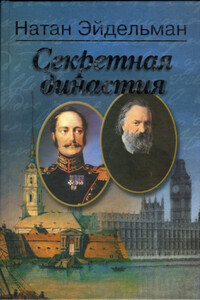

Книга посвящена секретной истории России от начала XVIII века до 1870-х годов и тому, как «Вольная печать» А. Герцена и Н. Огарева смогла обнародовать множество фактов, пребывающих в тени и забвении или под спудом цензурных установлений. Речь пойдет о тайнах монаршего двора («убиение» царевича Алексея, дворцовые перевороты, загадочная смерть Николая I), о Пугачеве, Радищеве и опальном князе Щербатове, о декабристах и петрашевцах...

«Пазл Горенштейна», который собрал для нас Юрий Векслер, отвечает на многие вопросы о «Достоевском XX века» и оставляет мучительное желание читать Горенштейна и о Горенштейне еще. В этой книге впервые в России публикуются документы, связанные с творческими отношениями Горенштейна и Андрея Тарковского, полемика с Григорием Померанцем и несколько эссе, статьи Ефима Эткинда и других авторов, интервью Джону Глэду, Виктору Ерофееву и т.д. Кроме того, в книгу включены воспоминания самого Фридриха Горенштейна, а также мемуары Андрея Кончаловского, Марка Розовского, Паолы Волковой и многих других.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Абвер, «третий рейх», армейская разведка… Что скрывается за этими понятиями: отлаженный механизм уничтожения? Безотказно четкая структура? Железная дисциплина? Мировое господство? Страх? Книга о «хитром лисе», Канарисе, бессменном шефе абвера, — это неожиданно откровенный разговор о реальных людях, о психологии войны, об интригах и заговорах, покушениях и провалах в самом сердце Германии, за которыми стоял «железный» адмирал.

Максим Семеляк — музыкальный журналист и один из множества людей, чья жизненная траектория навсегда поменялась под действием песен «Гражданской обороны», — должен был приступить к работе над книгой вместе с Егором Летовым в 2008 году. Планам помешала смерть главного героя. За прошедшие 13 лет Летов стал, как и хотел, фольклорным персонажем, разойдясь на цитаты, лозунги и мемы: на его наследие претендуют люди самых разных политических взглядов и личных убеждений, его поклонникам нет числа, как и интерпретациям его песен.

Начиная с довоенного детства и до наших дней — краткие зарисовки о жизни и творчестве кинорежиссера-постановщика Сергея Тарасова. Фрагменты воспоминаний — как осколки зеркала, в котором отразилась большая жизнь.

Николай Гаврилович Славянов вошел в историю русской науки и техники как изобретатель электрической дуговой сварки металлов. Основные положения электрической сварки, разработанные Славяновым в 1888–1890 годах прошлого столетия, не устарели и в наше время.

Книга воспоминаний известного певца Беньямино Джильи (1890-1957) - итальянского тенора, одного из выдающихся мастеров бельканто.