Портреты современников - [5]

С самого детства, избалованные образцовым искусством, посещавшие итальянскую оперу, балет, мы с братом всё же чутко воспринимали увлекательное народное творчество, вопреки всяким заграничным боннам и мамзелям. Да еще по какому-то семейному праву шли мы на балаганы, увековеченные картиной нашего знаменитого отца Константина Маковского. Мы шли на наши балаганы. Да!»

«Масленица» как бытовой, нравоизобразительный жанр — не единичное явление в раннем творчестве отца, т. е. начиная с 1862 года, с его второй золотой медали — «Агенты Димитрия Самозванца убивают сына Бориса Годунова». Отмечу кстати: уже тогда, до ухода из Академии, обозначилось влечение Константина Егоровича к исторической живописи и к русскому доимператорскому быту. Он оказался поистине зачинателем в этой области, хоть и коснулся ее несколько раньше суховатый, но даровитый Шварц («Посольский приказ», «Патриарх Никон»), более известный своими иллюстрациями… Ведь нельзя же считать картиной исторической брюлловское «Взятие Пскова»… Однако в молодые годы отец предавался главным образом портретной живописи, одновременно вырабатываясь в бытового художника, в жанриста с уклоном к лирическому повествованию. Не надо забывать, что началась его карьера правоверным «передвижничеством».

Дед Егор Иванович и Академия

В 1863 году вместе с товарищами-академиками Константин Егорович отказался от конкурса на золотую медаль и покинул Академию Художеств (со званием «классного художника второй степени»). Групповой уход подготовлялся довольно долго. Поводом было несогласие конкурентов подчиниться требованию Академии — писать на заданные ее Советом темы. В день торжественного акта четырнадцать «заговорщиков» возобновили коллективное прошение о предоставлении им полной свободы в выборе сюжета. Совет не уступил, Академия (с ректором Ф. Бруни и влиятельными профессорами, как П. Басин и К. Тон) не захотела изменить ложноклассической традиции; конкуренты ушли и всё осталось в Академии по-старому вплоть до радикальной реформы 1893 года. Но демонстрация «четырнадцати» ознаменовала поворот в русской живописи XIX века. Вот имена диссидентов с Крамским во главе: Вениг, Григорьев, Дмитриев-Оренбургский, Журавлев, Корзухин, Крейтон, Лемох, Литовченко, К. Маковский, Морозов, Песков, Петров, Шустов.

Оставшись за бортом Академии, они образовали свою «С.-Петербургскую артель», а из нее выросло Товарищество передвижных выставок. Звание академика было присуждено отцу за бытовые жанры: «Бедные Дети» и «Селедочница». Затем в продолжение шестнадцати лет он участвовал на выставках Товарищества, выставляя также и на Академических (с 73 года): «Странник рассказывает кухарке про святые места» (1868), «Дети катаются на салазках», «Два чиновника в харчевне», «Барин, садящийся в карету, и его лакей» (1869), «Похороны ребенка в деревне» (1872), «Ужин в поле во время жатвы», «Дети в лесу», «Урок пряжи» (1874) и т. д.

Следует вспомнить этого бытового Константина Маковского — картины (по большей части забытые), напоминающие младшего его брата, Владимира Егоровича, но куда более свободные по фактуре и более живописные на «французский лад», особенно после того, как отец побывал в Египте (71–74 гг.) и глотнул свежего воздуха в Париже. Творчество его в эту пору тесно связано с Передвижными, связано и с первым браком его, и с художественной традицией всей семьи Маковских.

Традиция идет от моего деда, Егора Ивановича (род. в 1802 год), художника-дилетанта, собирателя гравюр, любителя музыки, одного из главных учредителей Московского рисовального класса (1832 г.), превратившегося в 1843 году в Училище живописи, ваяния и зодчества. Всю жизнь он оставался скромным чиновником министерства двора, проживая в полуособняке «Дворцовой конторы» в должности «управляющего» (вышел в отставку незадолго до смерти) и, не будучи обременен службой, отдавался страсти к искусству. Егор Иванович был заядлым москвичом, — прадед Иван Егорович (давно обрусевшего польского корня) осел в Москве еще при Екатерине. Бабка моя, Любовь Корнеевна, была немкой по происхождению и воспитанию, отец ее — фабрикант музыкальных инструментов Cornelius v. Mollenhauer, выходец из Померании. Она смолоду готовилась к артистической карьере, пела чудесно и успешно выступала на сцене. По выходе замуж продолжала петь, славилась в домашнем кругу звонким сопрано. Но карьера ее оборвалась, одолели дети. Много было детей. Выжили три сына — Константин (старший), Владимир и Николай, и дочери — Александра и Мария.

Любовь Корнеевна запомнилась мне с раннего моего детства, хотя и не была она близка к нашей семье. Невысокая, изящная, вкрадчивая, в старомодном шелковом платье, — кружевная наколка на гладко причесанных седых волосах с пробором, — она плавно выступала в своих прюнелевых башмаках, потирая с несколько деланной приветливостью красивые морщинистые руки. Отец относился к ней прохладно, мою мать Любовь Корнеевна недолюбливала, хоть и была окружена ее заботой. Разойдясь с Егором Ивановичем после долгих семейных раздоров, проживала она до самой смерти (1893 г.) в Петербурге, вместе с дочерью Александрой Егоровной, добродушнейшей и восторженной старой девицей «Сашенькой» (известная художница-пейзажистка).

Сергей Маковский (1877–1962) — русский поэт Серебряного века и «первой волны» эмиграции, художественный критик и организатор художественных выставок, издатель.Автор девяти поэтических книг, восемь из которых вышли в эмиграции.В стихах Маковского с похвалой отмечали их традиционализм, чуждость экспериментаторским увлечениям, подчеркивали, что Маковский «трезвенно-мудро и с великой благодарностью принимает жизнь»; в то же время констатировали и определенную ограниченность его поэтического дарования: «…при всей его талантливости Маковскому чего-то не хватало, чтобы его стихи стали подлинной поэзией.

Сергей Маковский (1877–1962) — русский поэт Серебряного века и «первой волны» эмиграции, художественный критик и организатор художественных выставок, издатель. Автор девяти поэтических книг, восемь из которых вышли в эмиграции. О последнем прижизненном сборнике «Еще страница» Ю. Иваск писал, что стихи в нем «сродни поэзии позднего Тютчева… Маковский трезвенно-мудро и с великой благодарностью принимает жизнь». Девятый сборник стихов «Requiem» (Париж,1963) был издан посмертно сыном Маковского. Издатель модернистского «Аполлона», Маковский в своих собственных стихах тяготел к традиционным образцам.

Сергей Маковский (1877–1962) — русский поэт Серебряного века и «первой волны» эмиграции, художественный критик и организатор художественных выставок, издатель. Автор девяти поэтических книг, восемь из которых вышли в эмиграции. О последнем прижизненном сборнике «Еще страница» Ю. Иваск писал, что стихи в нем «сродни поэзии позднего Тютчева… Маковский трезвенно-мудро и с великой благодарностью принимает жизнь». Издатель модернистского «Аполлона», Маковский в своих собственных стихах тяготел к традиционным образцам.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

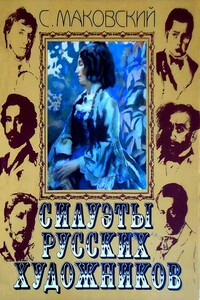

Сын известного художника Константина Маковского Сергей Маковский (1877–1962) ярко проявил себя как историк искусства, организатор многих выставок и один из ведущих художественных критиков. С. Маковский возглавлял знаменитый журнал «Аполлон», его «Страницы художественной критики», вошедшие в настоящее издание, были хорошо известны любителям искусства. Оказавшись в эмиграции, С. Маковский еще более упрочил свой авторитет искусствоведа и критика. Его книги «Силуэты русских художников», «Последние итоги живописи», включенные в этот том, впервые издаются в России.Книга проиллюстрирована репродукциями с произведений А. Бенуа, К. Сомова, Л. Бакста, В. Борисова-Мусатова, М. Добужинского, М. Врубеля, Н. Рериха и других художников.Для широкого круга читателей.

Цель этого издания — показать Гумилева как поэта и как живого человека, как личность в живом окружении, в общении, разговорах и живой деятельности, — словом, сделать более близким для нас человека, обогатившего русскую литературу, повлиявшего на современников и потомков, на сам процесс поэтического развития.

В книге приведен библиографический список наиболее важных работ о жизни и творчестве Лермонтова. Он поможет ориентироваться в обширной литературе предмета, облегчит нахождение необходимых справок и будет способствовать дальнейшему углубленному изучению наследия писателя. Он должен также дать представление о направлениях в науке о Лермонтове и о деятельности отдельных ученых-лермонтоведов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.