Портреты современников - [2]

В обществе бывал он неизменно приятен и словоохотлив, на лицах появлялась улыбка, когда Константин Егорович входил в комнату. К людям он относился почти наивно доверчиво; если и настораживался против кого-нибудь, так больше из неприязни ко всякому уродству, от избытка страсти ко всему красивому на белом свете. Как художник, он был скромен на редкость и всегда готов радостно отозваться на чужую удачу. Вращаясь в среде, где так обычна профессиональная зависть, он отличался отсутствием самомнения и доброжелательством к товарищам по профессии, хотя и приходил в отчаяние от уничижительной критики какого-нибудь Стасова или от того, что ему, Константину Маковскому, «никогда так правдиво и ярко не написать, как написал Семирадский». Именно это сказал он моей матери, возвратясь с вернисажа Академической выставки, где Петербург поразила многоаршинная «Фрина» Семирадского: «Что же, после этакой вещи только и остается, что бросить кисти»… А когда его самого хвалили, сравнивали с Тьеполо и Веронезом, он и внимания не обращал. Эта черта характера больше всего, вероятно, сообщала ему столько обаяния. Простодушие, незлобивость, улыбчивая общительность, талантливость щедрая и веселая открывали перед ним все двери. «К. Е. Маковский, — вспоминает Ю. Ю. Клевер, — вообще был истинной душою общества как среди художников, так и в великосветских кружках и в кругах денежных тузов. Он нигде не терялся и всегда приковывал к себе внимание».

Правда, всё изменилось в годы позднейшие, когда он реже бывал с нами, после того, как в 1889 году тяжело заболела мать и всем домом уехали мы заграницу (а у него на стороне началась новая «семейная» жизнь). Он стал ворчлив, подозрителен, вспыльчив… Но это был уже другой отец, хоть мы и не угадывали причины этой перемены, — вместе с нашей детской Россией первоначальный образ его уходил куда-то в далекое прошлое…

И всё же в памяти остался тот, прежний папа — всегда в духе, приветливый, нарядный, холеный, пахнущий одеколоном и тонким табаком, беззаботный, обворожительный папа… Вижу его таким или в мастерской перед очередной картиной (огромная палитра в левой руке, а правая, с длинной кистью, опирается на муштабель), или — уходящим из дому с огромным парусиновым зонтом и на солнечном лугу набрасывающим уголок природы, а то где-нибудь в гостиной среди друзей, у рояля, поющим оперную арию. Музыка была его второй стихией. Напевал он постоянно — беззаботно и узывчиво. Недаром моя мать называла его «человек-песня». Владея удивительным бархатистым баритоном, он пел как заправский артист; был любимым учеником Эверарди, даже заменил его однажды на русской сцене в «Травиате» в роли отца Альфреда (случилось это еще до первого брака).

Вижу отца и за семейным столом после обеда: рисует иглой на медной доске (для офорта) или читает вслух мне и сестре Елене «Сказку о царе Салтане» и «Скупого Рыцаря». С самых юных лет завтракали мы, а затем и обедали вместе с «большими» и особенно любили эти часы общения с отцом; он пошучивал и выделывал какие-то фигурки из хлебной мякоти и тонкие бумажные трубочки с защипками ногтем.

Наша мать, Юлия Павловна, не меньше нас была обворожена им и его славой и смотрела на мир отчасти его глазами… Жизнь в ту пору представляется мне вечным праздником. Это в сущности и было так, тем более, что вокруг матери, красавицы, столько раз появлявшейся на холстах мужа (со сверхъестественными карими очами, классическим овалом и крошечным ртом), тоже создалась атмосфера поклонения, атмосфера не только светского, но и всероссийского успеха.

Они хорошо дополняли друг друга, несмотря на разницу лет (отец был более чем вдвое старше, когда венчался с нею). К искусству они относились одинаково, разделяя вкусы того столичного общества 70–80 годов, среди которого блистали оба, не слишком задумываясь над художественной проблематикой. Культурный уровень этого общества не был высок, истинной просвещенностью обладали очень немногие и всего реже — представители светских кругов: в области изобразительного искусства вкусы не отличались ни остротой, ни благородством. Впрочем и в музыке царила сладкопевная итальянщина, а избранным поэтом петербургских гостиных разве не был Апухтин?

По линии наименьшего сопротивления, по линии салонной эстетики того времени развивалась и деятельность отца, с тех пор как он сделался, уже в шестидесятые годы, знаменитостью, любимцем государя, прославленным портретистом.

В мастерской

А талант был большой, — я разумею, прежде всего, способность легко, уверенно, мастерски воспроизводить «натуру». Никто, пожалуй, из русских художников не владел так виртуозно даром живописной скорописи: far presto! Без колебаний, без самомучительства, с ребячливым азартом, мурлыча себе под нос или посвистывая (кстати — необыкновенно музыкально), брался он за кисти и сразу разрешал задание, находил композицию и цветовую гамму, перенося на холст то, что видел, вернее — то, что хотел видеть в природе.

Помню такой случай. Я был еще ребенком — большеглазым, с золотистыми кудрями. Отец любил пользоваться мною как моделью, и это позволяло мне обозревать его мастерскую в том же доме, на Адмиралтейской набережной, где мы жили с 83 года, но двумя этажами выше, — к ней надо было подниматься по черной лестнице через кухню. Как-то утром (отец работал неизменно по утрам) увязался я за ним, хоть и не предстояло мне позировать… Посреди мастерской на мольберте — холст аршин трех в высоту; рядом передвижная лесенка с площадкой для работы над верхом картины; на холсте, протертом кое-где жидким тоном, лишь намечены контуры фигур…

Сергей Маковский (1877–1962) — русский поэт Серебряного века и «первой волны» эмиграции, художественный критик и организатор художественных выставок, издатель.Автор девяти поэтических книг, восемь из которых вышли в эмиграции.В стихах Маковского с похвалой отмечали их традиционализм, чуждость экспериментаторским увлечениям, подчеркивали, что Маковский «трезвенно-мудро и с великой благодарностью принимает жизнь»; в то же время констатировали и определенную ограниченность его поэтического дарования: «…при всей его талантливости Маковскому чего-то не хватало, чтобы его стихи стали подлинной поэзией.

Сергей Маковский (1877–1962) — русский поэт Серебряного века и «первой волны» эмиграции, художественный критик и организатор художественных выставок, издатель. Автор девяти поэтических книг, восемь из которых вышли в эмиграции. О последнем прижизненном сборнике «Еще страница» Ю. Иваск писал, что стихи в нем «сродни поэзии позднего Тютчева… Маковский трезвенно-мудро и с великой благодарностью принимает жизнь». Девятый сборник стихов «Requiem» (Париж,1963) был издан посмертно сыном Маковского. Издатель модернистского «Аполлона», Маковский в своих собственных стихах тяготел к традиционным образцам.

Сергей Маковский (1877–1962) — русский поэт Серебряного века и «первой волны» эмиграции, художественный критик и организатор художественных выставок, издатель. Автор девяти поэтических книг, восемь из которых вышли в эмиграции. О последнем прижизненном сборнике «Еще страница» Ю. Иваск писал, что стихи в нем «сродни поэзии позднего Тютчева… Маковский трезвенно-мудро и с великой благодарностью принимает жизнь». Издатель модернистского «Аполлона», Маковский в своих собственных стихах тяготел к традиционным образцам.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

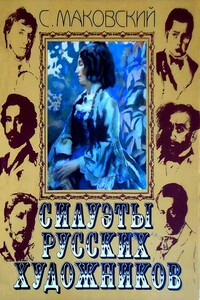

Сын известного художника Константина Маковского Сергей Маковский (1877–1962) ярко проявил себя как историк искусства, организатор многих выставок и один из ведущих художественных критиков. С. Маковский возглавлял знаменитый журнал «Аполлон», его «Страницы художественной критики», вошедшие в настоящее издание, были хорошо известны любителям искусства. Оказавшись в эмиграции, С. Маковский еще более упрочил свой авторитет искусствоведа и критика. Его книги «Силуэты русских художников», «Последние итоги живописи», включенные в этот том, впервые издаются в России.Книга проиллюстрирована репродукциями с произведений А. Бенуа, К. Сомова, Л. Бакста, В. Борисова-Мусатова, М. Добужинского, М. Врубеля, Н. Рериха и других художников.Для широкого круга читателей.

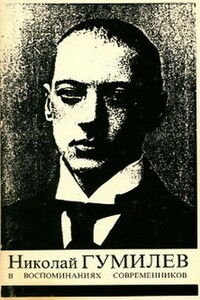

Цель этого издания — показать Гумилева как поэта и как живого человека, как личность в живом окружении, в общении, разговорах и живой деятельности, — словом, сделать более близким для нас человека, обогатившего русскую литературу, повлиявшего на современников и потомков, на сам процесс поэтического развития.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.