Полтава. Рассказ о гибели одной армии - [4]

Русса!

Шведских кнехтов духовно облачали в религиозные доспехи не только для того, чтобы они сражались с большой охотой и уверенностью в своих силах, но и для того, чтобы сделать из них солдат жестоких. Лютеранская ортодоксия, опутавшая Швецию своей смирительной рубашкой, выдвигала мысли и идеи, которые священники не замедлили вбивать в головы солдатам. Кара и месть были важными лейтмотивами в проповедях, и над коленопреклоненными батальонами гремела заповедь не проявлять никакого снисхождения, ибо Слово Божие предписывает возмездие. Воинов в армии соблазняли жечь и убивать во имя Всевышнего. Израильские фантастичные сцены массовых убийств из Ветхого завета использовались как оправдание собственных зверств.

Тезис о Господней поддержке шведов основывался на одном несложном способе доказательства, а именно: доказанным считалось то, что и хотелось доказать; это было одновременно и его самой сильной и его самой слабой стороной. Это доказательство было убедительно в своей простоте. То, что Бог на стороне шведов, подтверждалось их победами на поле боя — считалось, что без Божьей помощи эти победы были бы невозможны. Но что, если в один прекрасный день шведы проиграют большое сражение? Это грозило полным развалом: ударом в спину, нанесенным собственной пропагандой. Бог со всей очевидностью даст понять, что он передал свой мандат врагу, об этом даже страшно было подумать. Находились люди, которым в это жаркое лето виделись признаки того, что все пошло наперекосяк. За противоестественно холодной зимой и некстати наступившей оттепелью они склонны были усматривать нечто большее, чем просто некие капризы природы. А вдруг Бог решил покарать Швецию и шведов? А вдруг именно сейчас, в июне 1709-го, Бог отвернулся от своего народа?

В это утро Вестерману не удалось с миром совершить богослужение. Как раз посередине проповеди появились русские казаки. Они приближались верхом на лошадях, гикая и стреляя, и подъехали метров на двести к лагерю. Несколько запорожцев — шведских союзников — поскакали навстречу шумному разъезду и без особого труда заставили его отступить. В этом происшествии не было ничего особо примечательного. Такими мелкими набегами русские все время допекали шведское войско. Они приносили мало, а может быть, и никакого реального вреда, выраженного в человеческих или материальных потерях, но тем больше было их воздействие на боевой дух шведов. Эти вечные стычки и перестрелки происходили все время, днем и ночью. Они лишали шведов столь необходимого им отдыха, заставляли их быть постоянно начеку, и это высасывало из них все соки. А тут еще невыносимая жара, некоторое время назад установившаяся на Украине! Кое-кто утверждал, что такая жара не иначе как сверхъестественного происхождения. В шведской армии появились признаки далеко зашедшего переутомления.

Давление со стороны русских возрастало час за часом. Злобные набеги на аванпосты не прекращались, они продолжались всю первую половину дня. На лесистой возвышенности, тянущейся вдоль берега реки Ворсклы стоял выдвинутый вперед конный дозор; он был поставлен там, чтобы удерживать русские разъезды, постоянно рыскавшие вокруг. Этот дозор попал в перестрелку, трое солдат были убиты. Дозор тут же получил подкрепление: туда срочно послали 20 мушкетеров и 6 всадников.

Было известно, что командование собирается принять какие-то срочные меры, которые избавили бы аванпосты от этих мелких стычек, это стало ясно еще в субботу. Дозор, состоящий из лейб-гвардейцев, под командованием капитана фон Полля, стоял в субботу позади невысокого холма, скрытый в зарослях. Их обстреляли с большого расстояния несколько казаков. Четыре шведских всадника были убиты один за другим. К дозору подскакал один из шведских военачальников, генерал Адам Людвиг Левенхаупт. Было решено выделить 20 мушкетеров под командой восемнадцатилетнего прапорщика Малькольма Синклера, которые попытаются заманить метких казачьих стрелков в засаду. Молодой прапорщик, в отличие от своего начальника фон Полля, не погибнет в этой войне, и много лет спустя ему выпадет на долю весьма сенсационная судьба. С годами он сделает неплохую карьеру, станет членом секретной комиссии риксдага, и в 1738 г. будет послан в Турцию. Его задачей будет добиваться поддержки султана в новой войне с Россией, которая начинала маячить на горизонте. На обратном пути он будет убит русскими, охотившимися за документами, которые он вез. Это преступление вызовет довольно сильный отклик в Швеции. Гибель Синклера станет усердно использоваться в пропаганде жаждущих реванша «шляп», ей будет посвящена, в частности, знаменитая, содержащая 90 строф, «Песнь о Синклере».[4] Судьба Синклера будет способствовать началу войны с Россией в 1741 г. Таким образом, он остался жив в одной войне, чтобы, как это ни парадоксально, своей смертью через много лет вызвать другую. Итак, отряд Синклера разместился в засаде, залег совсем тихо за кустами. Солдаты получили недвусмысленный приказ не открывать огня, пока казаки не окажутся в пределах досягаемости выстрела из шведских мушкетов. После этого Левенхаупт во главе небольшой группы драгун поскакал навстречу казакам. Они тут же отступили. (Позднее генерал узнал, что задачей этих казаков было отвлекать внимание шведов, пока кавалерийский отряд из высших русских офицеров осмотрится на местности.) Тогда шведы попытались заманить их поближе к своей засаде, сами немного отступив и делая вид, будто их внезапно поразил страх. Увидев это, казаки снова осмелели и пустились в наступление галопом, с громкими криками, пыль клубилась под копытами их коней. Шведы снова остановились и развернулись лицом к противнику, те тоже остановились и стали стрелять из своих проклятых ружей с расстояния более чем в 200 метров. Казаки, как правило, были меткими стрелками, вооружены они были длинными нарезными ружьями, которые назывались «турками». Их дальнобойность была намного больше, чем у грубых гладкоствольных шведских мушкетов. Меткий огонь поразил и людей и лошадей. Левенхаупт со своими драгунами снова отступил, чтобы вызвать новое преследование. Преследование уже чуть было снова не перешло в обстрел, но тут шведы остановились. Эта игра продолжалась некоторое время. Наконец вражеский отряд заманили в желаемую ловушку и на желаемое расстояние от мушкетов. Тут спрятанные солдаты встали во весь рост. Грянул громовой залп. Явно напуганные, но, как это ни странно, совсем не понесшие потерь казаки бежали с поля боя. Больше в этот день набегов не было. Генерал, однако, увидел во время этого эпизода нечто пугающее и огорчительное: залп оказался абсолютно неэффективен. Он видел, как пули из шведских мушкетов ударялись об землю, взбивая фонтанчики песка, всего в 20 метрах от дула. Если весь остальной порох имел так же мало силы, это было просто ужасно для боевой мощи шведской армии. Факт был в высшей степени настораживающим, ведь все указывало на то, что предстоит большая битва. В тот же день Левенхаупт доложил Карлу XII о том, что видел. Король ему не поверил.

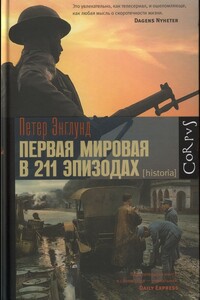

Петер Энглунд известен всякому человеку, поскольку именно он — постоянный секретарь Шведской академии наук, председатель жюри Нобелевской премии по литературе — ежегодно объявляет имена лауреатов нобелевских премий. Ученый с мировым именем, историк, он положил в основу своей книги о Первой мировой войне дневники и воспоминания ее участников. Девятнадцать совершенно разных людей — искатель приключений, пылкий латиноамериканец, от услуг которого отказываются все армии, кроме османской; датский пацифист, мобилизованный в немецкую армию; многодетная американка, проводившая лето в имении в Польше; русская медсестра; австралийка, приехавшая на своем грузовике в Сербию, чтобы служить в армии шофером, — каждый из них пишет о той войне, которая выпала на его личную долю.

"3 феврале — марте 1919 года комиссия сената США слушала людей, вернувшихся из революционной России. Для оправдания интервенции нужно было собрать доказательства, что власть в России узурпирована кучкой преступников, безнравственных и корыстных людей, подчинивших себе народ с помощью «агитаторов из Ист-Сайда» и германских офицеров." Статья из журнала Энергия, экология 1990 № 11.

Очерк истории крестьянской войны XVII в. в Китае. В книге рассказывается о Китае в конце правления династии Мин, причинах развития повстанческих движений, ходе и итогах восстания.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В монографии исследуется один из вопросов взаимоотношений древнего Египта с Нубией, а именно вопрос становления аппарата египетской военной и гражданской администрации на этой территории. Прослеживаются три этапа, связанные с изменениями характера политики Египта в этом регионе, которые в конечном счете привели к превращению Нубии в египетскую провинцию. Выделена роль местного населения в системе сложившихся египетских административных институтов. Исследование охватывает период Древнего, Среднего и Нового царств.

В основе книги лежит историко-культурная концепция, суть которой – рассмотрение истории абхазов, коренного населения Абхазии не изолированно, а в тесном взаимодействии с другими соседними народами и древними цивилизациями. Здесь всегда хорошо прослеживалось биение пульса мировой политики, а сама страна не раз становилась ареной военных действий и политико-дипломатических хитросплетений между великими державами древности и средневековья, нового и новейшего времени. За последние годы были выявлены новые археологические материалы, архивные документы, письменные источники, позволившие объективнее рассмотреть многие исторические события.

Книга, написанная археологом А. Д. Грачем, рассказывает о том, что лежит в земле, по которой ходят ленинградцы, о вещественных памятниках жизни населения нашего города в первые десятилетия его существования. Книги об этом никогда еще не было напечатано. Твердо установилось представление, что археологические раскопки выявляют памятники седой старины. А оказывается и за два с половиной столетия под проспектами и улицами, по которым бегут автобусы и трамваи, под дворами и скверами, где играют дети, накопились ценные археологические материалы.