Полтава. Рассказ о гибели одной армии - [2]

Он полежал совсем недолго, как вдруг у него появилось неприятное ощущение: что-то шевелилось у него под головой. Он сел испуганный: это ведь могла быть змея или какое-нибудь другое опасное сверхъестественное чудище. Однако тщательный осмотр плаща в изголовье ничего не дал. Он решил успокоиться на том, что от его собственных движений и шевелится плащ у него под головой, и снова лег. Прошло еще немного времени. Снова что-то зашевелилось под головой, на этот раз сильнее. Он вскочил и осторожно поднял плащ. Из шляпы высунулась головка горностая, высунулась и тут же спряталась. Он быстро поднял шляпу, схватив ее за поля с обеих сторон, — зверек был в ловушке. Он подозвал людей, находящихся поблизости, и показал пойманного им в шляпе живехонького горностая. Кто-то надел толстую перчатку и вытащил барахтающуюся тварь, которую все стали рассматривать с любопытством и в подробностях.

Ему пришла в голову мысль: все они, подобно этому горностаю, были пойманы. Как крепко зажатый в руке зверек, они сами забрались в ловушку. Он приказал выпустить горностая на волю целым и невредимым и обратился к Богу с мыслью, с пожеланием: точно так же, как пойманному зверьку только что неожиданно была возвращена свобода, пусть бы и они все каким-то чудом «во здравии из оного места выбрались».

В тот год произошло немало событий. Была самая холодная зима с незапамятных времен, и во Франции вновь разразился голод. В Англии человек по имени Ричард Стил начал издавать ставший впоследствии столь известным журнал «The Tatler»,[1] в Италии начались раскопки города Геркуланума. У побережья Чили какое-то судно подобрало на одном из островов Хуан-Фернандес брошенного матроса Александра Селькирка, который провел там в одиночестве четыре года; ему предстояло послужить прототипом Робинзона Крузо. Афганцы в Кандагаре подняли восстание против персов, а в Японии пришел к власти новый, падкий до реформ сёгун, Токугава Иэнобу. А где-то в России человек выпустил на свободу пойманного горностая, как бы заклиная высшие силы предотвратить катастрофу. Человек этот не мог знать, что не пройдет и суток, как он же сам и довершит эту катастрофу.

ПОДГОТОВКА К СРАЖЕНИЮ

В начале восемнадцатого века

Восток дремучий с помощью луны,

Добившись небывалого успеха,

Отторгнет кус от северной страны.

Король, вдали от родины разбитый,

В долины полумесяца бежит…

ПРЕДСКАЗАНИЯ НОСТРАДАМУСА (1555 г.)

2. В воскресенье утром

Война свирепствовала уже долгих девять лет, и тот, кто в это июньское утро сумел бы разобраться во всех признаках, увидел бы, что все разрешится очень скоро, может быть, через какой-нибудь день-другой. Было воскресенье, и вокруг незначительного и заштатного украинского города Полтавы лицом к лицу стояли два больших войска, шведское и русское. Они были похожи на диких зверей, которые, замерев нос к носу, подобрались и сделали стойку, готовые сию минуту броситься друг на друга. Русская армия осторожно, шаг за шагом, приблизилась к обложенному шведами городу. Теперь русские части стояли у Яковцов — всего в пяти километрах от него. Шведские форпосты могли разглядеть русских, усердно укреплявших свой новый лагерь. В шведском войске тоже шла тщательная подготовка к грядущему сражению. Части, которые до сих пор были разбросаны далеко по всей украинской равнине, были теперь стянуты к Полтаве и готовы к бою. Дикие звери стояли, охлестывая себя хвостами, готовые сцепиться в схватке; вопрос был только в том, кто первый, шипя, нацелится и нанесет удар. За прошедшую неделю две армии все чаще входили в соприкосновение. Жаркие дни летнего солнцестояния протекали в постоянных стычках и перестрелках. То и дело завязывалось множество мелких сражений, зачинщиками которых чаще всего были русские. Этот день, 27 июня 1709 года,[2] не составлял исключения. Уже рано утром в расположении шведских частей раздались полусонные крики, возвещающие боевую тревогу. Два эскадрона русской кавалерии пронеслись мимо наружных караулов, убили несколько солдат и проникли почти что в самый лагерь, но тут же повернули и ускакали назад. Вскоре в лагере в основном восстановилась обычная жизнь, и поскольку это было второе воскресенье после Троицы, примерно около девяти часов наступило время богослужения.

В шведской армии соблюдалась очень строгая дисциплина в вопросах религии, предписывавшая общую молитву утром и вечером, а также богослужение каждое воскресенье и каждый праздник. Этому порядку придавалось большое значение, и нарушался он только в самых крайних случаях, и то не всегда. Прошедшей зимой, несмотря на пронизывающий холод — в эту суровую зиму немало солдат отморозило руки и ноги, а то и замерзло до смерти, — каждый день армия собиралась на молитву под открытым небом.

Король, Карл XII, в это воскресенье участвовал в богослужении лейб-гвардии. Читал проповедь тридцатисемилетний батальонный проповедник Андреас Вестерман. Вестерман служил в армии пятый год. Его призвали под королевские знамена в 1705-м, всего через полгода после женитьбы. За годы, проведенные им на поле брани, его жена и единственный сын умерли, оставив его одиноким. Человек, который в это утро читал проповедь коленопреклоненным лейб-гвардейцам, был ученым. В свое время он защитил диссертацию под изысканным названием «De Adiaphoria in bello, vulgo neutralitate».

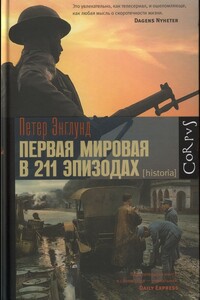

Петер Энглунд известен всякому человеку, поскольку именно он — постоянный секретарь Шведской академии наук, председатель жюри Нобелевской премии по литературе — ежегодно объявляет имена лауреатов нобелевских премий. Ученый с мировым именем, историк, он положил в основу своей книги о Первой мировой войне дневники и воспоминания ее участников. Девятнадцать совершенно разных людей — искатель приключений, пылкий латиноамериканец, от услуг которого отказываются все армии, кроме османской; датский пацифист, мобилизованный в немецкую армию; многодетная американка, проводившая лето в имении в Польше; русская медсестра; австралийка, приехавшая на своем грузовике в Сербию, чтобы служить в армии шофером, — каждый из них пишет о той войне, которая выпала на его личную долю.

"3 феврале — марте 1919 года комиссия сената США слушала людей, вернувшихся из революционной России. Для оправдания интервенции нужно было собрать доказательства, что власть в России узурпирована кучкой преступников, безнравственных и корыстных людей, подчинивших себе народ с помощью «агитаторов из Ист-Сайда» и германских офицеров." Статья из журнала Энергия, экология 1990 № 11.

Очерк истории крестьянской войны XVII в. в Китае. В книге рассказывается о Китае в конце правления династии Мин, причинах развития повстанческих движений, ходе и итогах восстания.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В монографии исследуется один из вопросов взаимоотношений древнего Египта с Нубией, а именно вопрос становления аппарата египетской военной и гражданской администрации на этой территории. Прослеживаются три этапа, связанные с изменениями характера политики Египта в этом регионе, которые в конечном счете привели к превращению Нубии в египетскую провинцию. Выделена роль местного населения в системе сложившихся египетских административных институтов. Исследование охватывает период Древнего, Среднего и Нового царств.

В основе книги лежит историко-культурная концепция, суть которой – рассмотрение истории абхазов, коренного населения Абхазии не изолированно, а в тесном взаимодействии с другими соседними народами и древними цивилизациями. Здесь всегда хорошо прослеживалось биение пульса мировой политики, а сама страна не раз становилась ареной военных действий и политико-дипломатических хитросплетений между великими державами древности и средневековья, нового и новейшего времени. За последние годы были выявлены новые археологические материалы, архивные документы, письменные источники, позволившие объективнее рассмотреть многие исторические события.

Книга, написанная археологом А. Д. Грачем, рассказывает о том, что лежит в земле, по которой ходят ленинградцы, о вещественных памятниках жизни населения нашего города в первые десятилетия его существования. Книги об этом никогда еще не было напечатано. Твердо установилось представление, что археологические раскопки выявляют памятники седой старины. А оказывается и за два с половиной столетия под проспектами и улицами, по которым бегут автобусы и трамваи, под дворами и скверами, где играют дети, накопились ценные археологические материалы.