Половцы - [64]

Силы монголов «первой волны» не были особенно крупными. Джебе и Субедей действовали больше дипломатическим коварством и военными хитростями, к которым следует отнести их поспешное отступление в глубь степи, весьма напоминающее известный кочевнический прием «заманивания» в ловушку, как правило дезориентирующее преследователей.

Разорив степные кочевья, пограбив пограничные русские княжества, монголы пошли в Волжскую Болгарию и были там наголову разбиты. Интересно, что болгары в борьбе с ними пользовались теми же приемами отступления, бегства и организации засад, мастерами которых были сами монголы. Однако, видимо, победы вскружили голову Субедею. В результате поражения множество монголов были перебиты; уцелели, по словам Ибн-ал-Асира, всего около 4000 человек. Этот небольшой отряд поспешно спустился по Волге к Саксину и отправился домой — в монгольские степи.

Ибн-ал-Асир писал, что после этого «освободилась от них земля Кипчаков; кто из них спасся, тот вернулся в свою землю...» (Тизенгаузен, I, с. 28). Восстановилась экономика, наладились снова торговые пути, проходившие через половецкие степи. По-видимому, именно в эти годы появляется и распространяется в степях обычай сооружать скрытые святилища. Как и обычные, они ставились на высоких степных курганах. Однако статуи уже не возвышались над оградами, а опускались стоя в глубокие ямы, которые в случае опасности сравнивали с землей. Интересно, что многие из таких скрытых изваяний сделаны не из камня, а из дерева. Дошедшие до нас деревянные экземпляры являются подражанием каменным статуям самого позднего периода их развития, что может быть как бы дополнительным доказательством возникновения скрытых святилищ в самый последний период существования обычая сооружения предкам святилищ.

Появление скрытых святилищ свидетельствует, очевидно, о неуверенности половцев в своих силах и в своем будущем в восточноевропейских степях. Они боялись за сохранность своих святынь и понимали, что не смогут защитить их в случае повторного удара монголов.

Вторая волна монголов хлынула в Восточную Европу в 1228—1229 гг. Поход был направлен приказом Угедея, избранного после смерти Чингисхана великим кааном. 30-тысячное войско возглавил снова Субедей-багатур и царевич Кутай. Направление похода было точно обозначено: Саксин, кипчаки, волжские болгары. Следует сказать, что и этот поход в целом не нарушил жизнь в степях, особенно в западной их части — начиная с Днепра и до Дуная. Мы уже знаем, что в год этого похода, т. е. когда восточные половцы вновь метались по донским и волжским степям, западный хан Котян спокойно разорял Галицкое княжество и надменно пренебрегал предлагаемой Даниилом Галицким дружбой. Правда, по сведениям Ан-Нурвайри, орда Дурут, возглавляемая Котяном,, была как будто уничтожена.

Однако, очевидно, арабский историк ошибся, поскольку Котян упоминается в различных источниках и позднее, причем в качестве влиятельного и сильного в воев-ном отношении хана. Несмотря на это, известно, что многие знатные половцы во главе своих аилов-чадей и родов-куреней уходили из вольных степей на службу к государям соседних стран. В частности, в венгерских источниках сохранились сведения, что именно в 1228 г. часть половцев после разгрома их монголами пришли в Венгрию. При этом они изъявили желание принять католичество, а это значило, что они отказывались не только от своей земли, но и от своих предков, от принадлежности к половецкой общности. Возможно, тогда же появились половцы и другие кочевнические соединения в лесных, совершенно непригодных для кочевания областях. Так, в Ростово-Суздальской земле нашла, вероятно, пристанище значительная часть берендеев, пополнивших ряды привлеченных туда еще Юрием Долгоруким всадников — вассальных войск потомков этого князя. Пришли половцы и в Литовское княжество. Об этом свидетельствуют интересные, дошедшие до нас документы XIV в., в которых говорится о происхождении рода князей Половцы-Рожиновских, находившихся на службе в Литве с XIII в. (Федоров-Давыдов, 1966, с. 228). Их предком называется известный хан Тугоркан, а владения их были якобы в Поросье. Мы знаем, что Тугоркан был приднепровским ханом и Поросьем не владел. Однако его потомки, возможно, именно в лихую годину монгольского нашествия могли пойти на службу к киевскому князю и получить землю на пограничном Поросье, среди черных клобуков, многие из которых погибли в битве на Калке, и земли их нужно было заселять новыми пограничными вассалами.. Следующие монгольские нашествия стали причиной ухода рода Тугоркана дальше на север — под покровительство литовского государя.

Прошло семь лет. На Европу хлынула третья монгольская волна, закончившаяся завоеванием стран Восточной Европы, разорением их и полным или частичным порабощением. Во главе монгольских войск стояли 11 царевичей-чингисидов, в том числе Менгухан и Бату — основатель Золотой Орды, а кроме царевичей вел монголов все тот же Субедей — старый, опытный, хорошо знакомый с народами, которые предстояло уничтожить или покорить. Одной из важнейших задач завоевания было полное овладение пастбищами восточноевропейских степей и подчинение кипчаков-половцев. Мы знаем о яростной и упорной борьбе русских княжеств, Волжской Болгарии и других народов, столкнувшихся с монголами в Европе. Меньше всего сведений сохранилось о сопротивлении половцев. До нас дошел только замечательно яркий и красочный рассказ о событиях этого времени перса Джувайни, писавшего свою книгу «История завоевания мира» в 50-х годах XIII в., т. е. непосредственно после окончания завоеваний и покорения восточноевропейских народов. С книгой Джувайни был хорошо знаком Рашид-ад-Дин (персидский автор XIV в.), он добросовестно пересказал ряд эпизодов. Пересказ отличается от подлинника сухостью и бесстрастностью изложения. Поэтому и мы не рискуем излагать здесь повествование Джувайни и приведем его полностью:

Книга повествует об одной из полукочевых империй средневековья – Хазарском каганате. Образовавшись в первой половине VII в., к VIII в. она заняла необозримые степные просторы Подонья, Предкавказья, Приазовья. Объединенные хазарами народы сумели создать единую яркую и самобытную культуру. Автор рассказывает о различных сторонах жизни Хазарии: о ее длительных войнах с арабами, дипломатических поединках с Византией, строительстве городов, вторжении в конце IX в. в ослабленную междоусобицами страну кочевых орд печенегов и, наконец, о победоносном походе князя Святослава, который привел каганат к окончательной гибели.

Хазарский каганат на протяжении двух столетий был основным врагом Руси. А врага надо знать в лицо без скидки на то, что уже тысяча лет прошла с того момента, как это государство было разгромлено русскими князьями Вещим Олегом и Владимиром Святым… Как показывает пример Израиля, страны и народы могут воскресать из небытия и через тысячелетия. Тем более когда речь идет о таком загадочном государстве, как Хазария, которая даже спустя десять веков продолжает влиять на нашу жизнь.В данной книге представлены работы трех авторов (Гумилев Л. Н., Манягин В. Г., Плетнева С. А.), каждый из которых со своей точки зрения попытался понять и раскрыть тайну возникновения, развития, смерти и… посмертной жизни Хазарии — одного из самых загадочных государств на планете.

Книга включает археологические материалы, относящиеся к раннему и развитому средневековью, т. е. охватывает древности целого тысячелетия, с IV по XIV в., распространенные на огромной территории степей — от Забайкалья до низовий Дуная. Труд создан ведущими археологами СССР и является первым коллективным обобщением огромной работы, проведенной русскими и советскими археологами в последнее столетие, по изучению средневековых кочевнических древностей нашей страны.

Очередной том многотомного фундаментального издания по археологии посвященный Крыму неразрывно с ним связанному Восточному Причерноморью и Закавказью в IV–XIII вв. ставит целью под ведение итогов исследований проводившихся в этом большом регионе на протяжении почти двух столетий. Объединение их в одном томе продиктовано помимо географического положения общностью исторических судеб. Она заключается в античной подоснове государственности, складывавшейся в регионе и мощном влиянии древних цивилизаций Ближнего Востока и Византии наследником которых стал весь юг Восточной Европы.

Книга посвящена выявлению и исследованию закономерностей социально-экономических отношений кочевников. Одновременно рассматриваются вопросы взаимоотношений земледельцев и кочевников, возникновения кочевнических культур. Изучение и систематизация закономерностей позволили построить ряд социально-этнокультурных моделей, существовавших в степях на разных ступенях развития.

Фридрих Великий. Гений войны — и блистательный интеллектуал, грубый солдат — и автор удивительных писем, достойных считаться шедевром эпистолярного жанра XVIII столетия, прирожденный законодатель — и ловкий политический интриган… КАК человек, характер которого был соткан из множества поразительных противоречий, стал столь ЯРКОЙ, поистине ХАРИЗМАТИЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТЬЮ? Это — лишь одна из загадок Фридриха Великого…

С чего началась борьба темнокожих рабов в Америке за право быть свободными и называть себя людьми? Как она превратилась в BLM-движение? Через что пришлось пройти на пути из трюмов невольничьих кораблей на трибуны Парламента? Американский классик, писатель, политик, просветитель и бывший раб Букер Т. Вашингтон рассказывает на страницах книги историю первых дней борьбы темнокожих за свои права. О том, как погибали невольники в трюмах кораблей, о жестоких пытках, невероятных побегах и создании системы «Подземная железная дорога», благодаря которой сотни рабов сумели сбежать от своих хозяев. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

В монографии рассматриваются территориально-политические перемены на Руси в эпоху «ордынского ига», в результате которых вместо более десятка княжеств-«земель», существовавших в домонгольский период, на карте Восточной Европы остались два крупных государства – Московское и Литовское. В центре внимания способы, которыми русские князья, как московские, так и многие другие, осуществляли «примыслы» – присоединения к своим владениям иных политических образований. Рассмотрение всех случаев «примыслов» в комплексе позволяет делать выводы о характере политических процессов на восточнославянской территории в ордынскую эпоху.

Книга в трёх частях, написанная Д. П. Бутурлиным, военно-историческим писателем, участником Отечественной войны 1812 года, с 1842 года директором Императорской публичной библиотеки, с 1848 года председатель Особого комитета для надзора за печатью, не потеряла своего значения до наших дней. Обладая умением разбираться в историческом материале, автор на основании редких и ценных архивных источников, написал труд, посвященный одному из самых драматических этапов истории России – Смутному времени в России с 1584 по 1610 год.

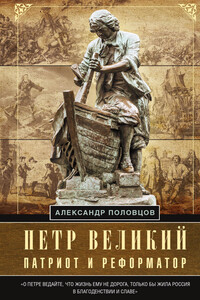

Для русского человека имя императора Петра Великого – знаковое: одержимый идеей служения Отечеству, царь-реформатор шел вперед, следуя выбранному принципу «О Петре ведайте, что жизнь ему не дорога, только бы жила Россия в благоденствии и славе». Историки писали о Петре I много и часто. Его жизнь и деяния становились предметом научных исследований, художественной прозы, поэтических произведений, облик Петра многократно отражен в изобразительном искусстве. Все это сделало образ Петра Великого еще более многогранным. Обратился к нему и автор этой книги – Александр Половцов, дипломат, этнограф, специалист по изучению языков и культуры Востока, историк искусства, собиратель и коллекционер.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.