Политология - [5]

Однако в рамках этого общепризнанного положения предмет политической науки понимается по-разному. Отсутствие единства в понимании предмета политической науки не является слабостью политологии. В многообразии подходов к этому вопросу отражается объективно многогранное содержание мира политики, теоретическая невозможность в одном определении отразить богатство и динамику ее проявлений. Вместе с тем различные подходы в трактовке предмета политологии дают возможность конкретнее представить специфику этой научной отрасли, ее проблематику.

С учетом истории и современного состояния политологии рассмотрим некоторые из основных подходов к пониманию предмета политической науки.

Никколо Макиавелли

(1469–1527)

Институциональный подход. В рамках этого подхода предметом политологии выступают институты, посредством которых формируется и функционирует политическая власть. В соответствии с этим подходом американская политология изначально концентрировала свое внимание на изучении деятельности государства и различных правительственных учреждений, политических партий, групп давления, конституции. Так, современный американский исследователь Дж. Ганнел отмечает, что в конце XIX в. политическая наука понималась как «наука о государстве». Французский политолог М. Прело подчеркивает: «Политология не изучает непосредственно людей и их взаимоотношения. Она не соприкасается с психологией. Она концентрируется на изучении политических институтов в их возникновении, развитии, упадке, исчезновении». В ФРГ широко распространено представление, согласно которому политическая наука – это государствоведение, дополненное анализом динамики государственных институтов. Следует отметить, что институциональный подход имеет давние истоки. Крупнейшие мыслители (Платон, Аристотель, Н. Макиавелли, Ж. Боден, Т. Гоббс, Ш. Монтескье, М.М. Сперанский, Б.Н. Чичерин и др.), анализируя политические процессы, первостепенное внимание уделяли исследованию государства как важнейшего, а долгое время – и единственного политического института общества.

Шарль Луи де Монтескье

(1689–1755)

Дэвид Истон

(1917)

Слабость институционального подхода заключается в том, что формально-статичное понимание предмета политологии оказывается малоэффективным при анализе современных динамичных политических процессов. В этой связи исследователи стали обращать внимание на иные аспекты политической жизни, изучать не столько институты, сколько поведение индивидов или социальных групп в политике. В результате в конце XX в. в политологии стала распространяться идея нового институционализма. Если классический институционализм был ориентирован на изучение прежде всего государства, то неоинстуционализм дает, во-первых, широкое толкование понятию «институт», рассматривая его как правила игры в обществе, как формально созданные человеком процедуры, которые организуют взаимоотношения людей в обществе; во-вторых, при исследовании политических процессов пытается интегрировать достижения различных школ.

В первой половине XX в. недостатки институционализма пытались преодолеть и представители так называемого бихевиористского (поведенческого) подхода к предмету политологии.

Алексис де Токвиль

(1805–1859)

Под влиянием бихевиоризма (бихевиорализма)[1]политическая: наука стала исследовать конкретное поведение индивида как в формальных, так и в неформальных структурах. Американские исследователи Мерриам, Лассуэлл, Госнелл явились основателями этого направления в политологии. Главная цель политической науки при таком подходе – выявление закономерностей поведения людей в сфере политики. Здесь объектом внимания исследователя выступают не политические институты и программы, а реакции людей на политические стимулы. Предметом политологии являются тенденции и закономерности поведения человека как важнейшие детерминанты политических процессов. В бихевиоризме превалирует сциентистская идея изучения поведения человека по аналогии с тем, как, например, физика изучает движение молекулы. Бихевиористы, склоняясь к позитивизму, руководствовались такими принципами, как повторяемость, верификация (проверка выводов эмпирическими данными), квантификация (точная регистрация данных), четкое различение эмпирического и этического и др.

Бихевиористы рассматривают политические институты как пустые раковины, которые наполняются конкретными людьми, действующими по принципу: «стимул – реакция». Однако описывая внешние действия индивида, бихевиоризм упускает из виду ускользающие от наблюдения «внутренние мотивы» человеческого поведения. В связи с этим в конце 60-х гг. XX в. бихевиористы поставили перед собой задачу пересмотра некоторых базовых аспектов своего направления. Постбихевиоралисты (так стали называть сторонников нового направления) заявили, что исследование процесса влияния ценностей на поведение человека в политике является неотъемлемой частью политологического исследования.

Карл Маркс

(1818–1883)

В качестве развития поведенческого подхода американские исследователи стали применять к политологии некоторые общие аксиомы теории рационального выбора, распространенной в экономике. Понимание предмета политологии теоретиками рационального выбора и бихевиоралистами, по существу, совпадает, поскольку представители «рационального выбора» признают, что социальные и политические структуры, политика и власть вторичны по отношению к индивиду. Различие заключается только в том, что теоретики рационального выбора при анализе политического поведения индивидов смещают акцент с исследования биопсихических аспектов на исследование рациональных мотивов поведения человека, который, как полагают эти теоретики, действует согласно утилитарному принципу «получение максимальных результатов при минимизации затрат».

Возможна ли революция в современном мире как нечто большее, чем те «театральные» события, которые СМИ – в отсутствие «большой политики» – приучили нас считать «революциями»? Сегодня не только правые, но и многие левые теоретики дают отрицательный ответ на этот вопрос. Эта книга посвящена анализу «тезиса о конце революции». Критика этого тезиса и обосновывающих его аргументов не преследует цель доказать обратное, то есть возможность, не говоря уже о необходимости, революции. Наша цель – открыть путь той теории революции, которая освобождает последнюю от понятия прогресса и вместе с тем показывает ее как парадигмально современное явление, воздавая должное контингентному, событийному и освободительному характеру революции.

За последние десять лет Россия усовершенствовала методы "гибридной войны", используя киберактивы для атаки и нейтрализации политических оппонентов. Хакеры, работающие на правительство, взламывают компьютеры и телефоны, чтобы собрать разведданные, распространить эти разведданные (или ложные данные) через средства массовой информации, создать скандал и тем самым выбить оппонента или нацию из игры. Россия напала на Эстонию, Украину и западные страны, используя именно эти методы кибервойны. В какой-то момент Россия, видимо, решила применить эту тактику против Соединенных Штатов, и поэтому сама американская демократия была взломана.

В 2016 году Соединенные Штаты подверглись нападению со стороны иностранного противника. В отличие от нападения Японии на Перл-Харбор или атаки Аль-Каиды на Всемирный торговый центр, нападение Российской Федерации нанесло удар по ядру нашей демократии - нашей свободной и справедливой системе выборов. Цель состояла в том, чтобы разрушить нашу систему самоуправления, которую мы лелеяли и использовали в качестве примера для мира на протяжении более 240 лет. Действуя тайно, используя государственные средства массовой информации и спецслужбы, Россия сумела повлиять на выборы с явной целью помочь своему предпочтительному кандидату Дональду Дж.

После Второй мировой войны мир раскололся на два противоборствующих лагеря. Мировое сообщество оказалось на пороге новой войны. Судьбу всего человечества в эти годы решали несколько государств. Страны разрабатывали планы ядерных атак, составляли карты бомбардировок, вели активную разведывательную и подрывную деятельность. Мировая экономика работала на наращивание ядерного потенциала. Этот период истории принято называть холодной войной.Кто же виноват в развязывании холодной войны? Можем ли мы сегодня дать объективную оценку деятельности политиков ведущих государств мира? Автор книги подробно описывает события того времени, из которых явственно следует, что официальная пропаганда не имела ничего общего с реальностью.

Карцов Юрий Сергеевич — русский дипломат и политический публицист. Близкий знакомый Константина Леонтьева. Автор интересных работ посвященных внешней политике России. После революции 1917 года жил в эмиграции. Оригинал публикуемой статьи датируется 1908 годом.

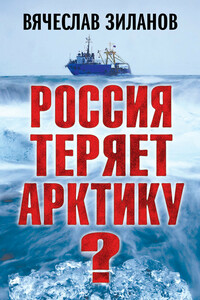

Тема Арктики всегда находится в центре внимания, однако сегодня к этому региону обращен пристальный интерес всего мира. Именно к Баренцеву морю и в целом к северным морским районам приковано внимание ведущих морских держав в связи с потеплением Арктики и соперничеством за обладание ее природными ресурсами, в том числе такими, как углеводородные ресурсы и рыбные запасы.Насколько Россия готова к такому соперничеству и чем руководствуются отечественные политики, уступая без достаточных на то оснований свои исторические морские арктические районы? Ответы на эти непростые вопросы читатель найдет в книге.Автор — В.