Политология - [3]

Томмазо Кампанелла

(1568–1639)

Жан Боде́н

(1529 (1530) – 1596)

Гуго Гроций

(1583–1645)

В XIX веке произошла цепь важнейших, прорывных открытий в разных областях научного знания, в результате чего усилилась роль и авторитет науки в жизни общества. Одним из последствий стремительно возраставшего влияния науки на практическую жизнь стала переориентация научных исследований на эмпирические методы. Для социально-гуманитарного наукознания это означало подлинную революцию – перенос центра тяжести в изучении человека и общества с традиционной метафизической умозрительности на конкретные методики, заимствованные из арсенала точных и естественных наук: измерения, сравнительные процедуры, типологизация и классификация и т. п.

С середины XIX века из комплекса традиционного гуманитарного и социального наукознания стали выделяться новые теоретические дисциплины: социология, психология, наконец, политология. В числе наиболее известных ученых, выступивших непосредственными предшественниками и источниками политологии, А. де Токвиль, О. Конт, К. Маркс, Г. Спенсер, М. Вебер.

Предпосылками оформления новой науки стали общественные изменения, происходившие в XVIII–XIX веках в передовых странах. Новые научные дисциплины появляются тогда, когда возникает объективная жизненная потребность в них. Политология была востребована динамичными общественно-политическими и идеологическими переменами Нового времени. Процесс становления и развития новой науки проходил во второй половине XIX века параллельно – в Европе и на американском континенте.

Томас Джефферсон

(1743–1826)

Томас Мор

(1478–1535)

Алекса́ндр Га́мильтон

(1755 (1757) – 1804)

Таким образом, учитывая те различия, которые объективно существуют между политическими учениями прошлого и современной политической наукой, необходимо признать факт исторической преемственности и тесной генетической связи между ними. Как в историческом, так и в логическом аспекте период от античности до Нового времени составляет предысторию политической науки, а его значение состоит в накоплении и передаче последующим поколениям знаний о мире политики.

Политология, как самостоятельная учебная дисциплина, сформировалась сравнительно недавно. Во второй половине XIX в. в Колумбийском колледже (США) была открыта кафедра истории и политической науки. В 1872 году во Франции была основана первая школа политических наук «Приватная школа политического образования», которая готовила правящую элиту для государственного аппарата.

Александр Александрович Зиновьев

(1922–2008)

Герберт Спенсер

(1820–1903)

Богдан (Фёдор) Александрович Кистяковский

(1868–1920)

Значимой вехой в истории политологии как науки и учебной дисциплины стало образование в 1903 г. в США Американской ассоциации политических наук, объединившей на тот период около 200 исследователей и преподавателей. В 1949 году под эгидой ЮНЕСКО и по инициативе Американской, Канадской, Французской и Индийской Национальных ассоциаций политических наук была основана Международная ассоциация политической науки (МАПН). В 1950 году состоялся I конгресс МАПН, в котором приняли участие ученые из 23 стран. С тех пор конгрессы МАПН проводятся регулярно, с интервалом в три года. Темой XXII Всемирного конгресса политических наук, состоявшегося летом 2012 г. в Мадриде (Испания), стала: «Перестройка глобальной силы и меняющиеся границы». В работе конгресса приняли участие свыше трех тысяч политологов со всех континентов мира. Среди них было свыше шести десятков российских участников, в том числе почетный президент РАПН, профессор кафедры политологии и социологии БФУ им. И. Канта Михаил Ильин.

Состоявшийся в рамках конгресса Совет МАПН наметил программу действий на два года до следующего Всемирного конгресса, который состоится в Монреале летом 2014 года. Совет избрал президента – Хелен Милнер из США. Вице-президентами избраны М.В. Ильин, а также Аиджи Танака из Японии и Тереза Сасиньска-Клас из Польши.

Михаил Сергеевич Восленский

(1920)

Макс Вебер

(1864–1920)

Пётр Маркович Абовин-Егидес

(1917–1997)

В России процесс развития политической мысли пошел особенно интенсивно после прогрессивных реформ 60-70-х годов XIX века. Эти реформы стимулировали интерес к вопросам государственного устройства, конституционализма, взаимоотношениям власти и общества, особенностям политической истории России. Именно вокруг них развернулись в тот период масштабные идейно-политические дискуссии. Почти все российские интеллектуалы, обращавшиеся к проблемам политологии, были обычно связаны с той или иной политической идеологией, представляли то или иное политическое течение. В их ряду такие имена, как М. Бакунин, А. Герцен, К. Леонтьев, М. Катков, С. Соловьев, П. Новгородцев, Г. Плеханов, В. Ульянов, Б. Кистяковский, Ф. Кокошин и многие другие.

Положение дел принципиально изменилось после 1917 года. В силу известных особенностей установившегося режима власти политическая наука не могла развиваться свободно, в естественной форме. Разумеется, поставить политическую мысль под полный запрет невозможно, и фрагментарно политические исследования в СССР все же проводились – в рамках смежных гуманитарных наук: социологии, философии, правоведения, теории научного коммунизма.

Книга представляет собой галерею портретов русских либеральных мыслителей и политиков XVIII–XIX столетий, созданную усилиями ведущих исследователей российской политической мысли. Среди героев книги присутствуют люди разных профессий, культурных и политических пристрастий, иногда остро полемизировавшие друг с другом. Однако предмет их спора состоял в том, чтобы наметить наиболее органичные для России пути достижения единой либеральной цели – обретения «русской свободы», понимаемой в первую очередь как позитивная, творческая свобода личности.

Возможна ли революция в современном мире как нечто большее, чем те «театральные» события, которые СМИ – в отсутствие «большой политики» – приучили нас считать «революциями»? Сегодня не только правые, но и многие левые теоретики дают отрицательный ответ на этот вопрос. Эта книга посвящена анализу «тезиса о конце революции». Критика этого тезиса и обосновывающих его аргументов не преследует цель доказать обратное, то есть возможность, не говоря уже о необходимости, революции. Наша цель – открыть путь той теории революции, которая освобождает последнюю от понятия прогресса и вместе с тем показывает ее как парадигмально современное явление, воздавая должное контингентному, событийному и освободительному характеру революции.

В 2016 году Соединенные Штаты подверглись нападению со стороны иностранного противника. В отличие от нападения Японии на Перл-Харбор или атаки Аль-Каиды на Всемирный торговый центр, нападение Российской Федерации нанесло удар по ядру нашей демократии - нашей свободной и справедливой системе выборов. Цель состояла в том, чтобы разрушить нашу систему самоуправления, которую мы лелеяли и использовали в качестве примера для мира на протяжении более 240 лет. Действуя тайно, используя государственные средства массовой информации и спецслужбы, Россия сумела повлиять на выборы с явной целью помочь своему предпочтительному кандидату Дональду Дж.

После Второй мировой войны мир раскололся на два противоборствующих лагеря. Мировое сообщество оказалось на пороге новой войны. Судьбу всего человечества в эти годы решали несколько государств. Страны разрабатывали планы ядерных атак, составляли карты бомбардировок, вели активную разведывательную и подрывную деятельность. Мировая экономика работала на наращивание ядерного потенциала. Этот период истории принято называть холодной войной.Кто же виноват в развязывании холодной войны? Можем ли мы сегодня дать объективную оценку деятельности политиков ведущих государств мира? Автор книги подробно описывает события того времени, из которых явственно следует, что официальная пропаганда не имела ничего общего с реальностью.

Карцов Юрий Сергеевич — русский дипломат и политический публицист. Близкий знакомый Константина Леонтьева. Автор интересных работ посвященных внешней политике России. После революции 1917 года жил в эмиграции. Оригинал публикуемой статьи датируется 1908 годом.

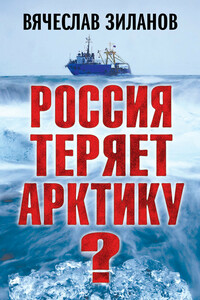

Тема Арктики всегда находится в центре внимания, однако сегодня к этому региону обращен пристальный интерес всего мира. Именно к Баренцеву морю и в целом к северным морским районам приковано внимание ведущих морских держав в связи с потеплением Арктики и соперничеством за обладание ее природными ресурсами, в том числе такими, как углеводородные ресурсы и рыбные запасы.Насколько Россия готова к такому соперничеству и чем руководствуются отечественные политики, уступая без достаточных на то оснований свои исторические морские арктические районы? Ответы на эти непростые вопросы читатель найдет в книге.Автор — В.