Покуда над стихами плачут... - [50]

Н. Н. Асеев и вожди

О Демьяне Бедном Асеев говорил не без почтения:

— Жил в Кремле. Хотел — ходил к Ленину, хотел — ходил к Сталину. Узнавал все из первых рук.

После этого он риторически воскликнул:

— А Сурков что?

У Николая Николаевича был интерес к вождям, но опасливый, риторический. Впрочем, было у него несколько автобиографических сказаний.

В 1941 году праздновали столетний юбилей Лермонтова. Председателем юбилейного комитета был К. Е. Ворошилов[80], заместителями — Асеев и О. Ю. Шмидт[81]. Оба они тогда были в фаворе, в случае: Николай Николаевич даже временно исполнял что-то вроде должности первого поэта земли русской — в промежутке между Маяковским и Твардовским.

Комитет собрался на пленарное заседание, и Климент Ефремович — в прекрасном расположении духа — предложил программу чествования:

— Соберемся в Большом театре, будет доклад, а потом послушаем оперу «Демон» на сюжет Лермонтова.

В Асееве нечто взыграло, и он сказал:

— Лермонтов был известен не тем, что пел и танцевал. Поэтому соберемся лучше в Театре имени Моссовета, послушаем доклад, а потом посмотрим пьесу самого Лермонтова «Маскарад».

Ворошилов огорчился и обиделся, однако план Асеева был куда резоннее, и члены комитета решительно его поддержали.

Прощаясь после заседания, Климент Ефремович сказал Асееву:

— Все-таки не любите вы нас, Николай Николаевич.

— Я? Кого? Вас?

— Вождей.

Не помню, как открестился Николай Николаевич от этого обвинения, но историю рассказывал неоднократно и с удовольствием.

Перед самой войной был прием писателей у Сталина, и Асеева так ласкали, что, когда Иосиф Виссарионович жестоко обрушился на Авдеенко, виновного в излишнем восторге перед витринами западноукраинских магазинов, которым недавно подали руку помощи, тот взмолился:

— Да заступитесь хоть вы за меня, Николай Николаевич!

Обласканный и ублаготворенный Асеев попытался содеять родной словесности малую пользу, объяснив Сталину, что Ванда Василевская пишет плохо и поднимать ее не следует[82]. На что ему было отвечено, чтоб не лез не в свои дела.

Началась война, и Асеев эвакуировался в маленький, тесный и голодный Чистополь.

— Вот там я и понял, что такое настоящая жизнь, за хлебом по карточкам весь город выстраивался в 4 утра, и зимой тоже. Пишут номера на спине мелом, у кого мел осыплется, того в очередь не пустят.

— Так кой же годок вам тогда шел, Николай Николаевич?

— 51-й миновал.

— А раньше не понимали, что такое настоящая жизнь?

— Недопонимал.

В Чистополе он написал поэму «Городок на Каме» со строками (цитирую по памяти):

И еще:

Добрые люди послушали и стукнули куда следует. Асеев предстал перед чьими-то светлейшими очами.

Докладывал и вообще командовал А. С. Щербаков[83], еще недавно друг-приятель по Оргкомитету Союза писателей, а сейчас генерал, тучный, сырой, тяжело ступающий, с большими правами насчет продления или непродления жизни и смерти.

Щербаков топал по залу заседания и орал:

— Зачем вы так написали?

— Так это же правда, Александр Сергеевич.

— Кому нужна ваша правда?

И Асеев, столь поздно узнавший, что такое настоящая жизнь, выпал из Комитета по Сталинским премиям, а также из других писательских обойм.

Еще раз, много позднее, он переведался с вождями[84]. Дело было в 1954, если не ошибаюсь, году, и писатели были вновь приглашены к руководству. Писателям дали выговориться. Асеев говорил о том, что крупноталантливых людей нельзя посылать на фронт, что вот послали Кульчицкого, а его убили.

Вообще говоря, в Асееве до смерти жил запал пацифиста двадцатых годов, ненависть ко всякой войне, кем бы и за что бы она ни велась. Мне он говорил:

— Я вам ваших военных стихов не прощу. <…>

Когда Асееву не дали Ленинской премии, заголосовали на Комитете, он позвонил мне и долго, открытым текстом ругал всех державцев и милостивцев. Очень ему хотелось премии, и деньги уже были распределены.

Я (Асееву):

— А ведь они не виноваты, Николай Николаевич. Они хотели, чтобы у вас была премия.

— Так в чем же дело?

— А посчитайте: Ермилова вы обложили в поэме, Грибачева — в статье[85], о МХАТе написали:

А ведь у МХАТа голоса три в Комитете. Так вот и набираются отрицательные голоса.

Асеев эту непремию, о которой раззвонили во всех газетах, так и не простил — ни Комитету, ни всему человечеству.

Крученых

Иногда я встречал у Асеева А. Е. Крученых. Странная и в своем роде единственная судьба у этого человека.

Весь российский авангард постоянно оглядывался на смысл, на содержание. Гневное восклицание Ходасевича «Нет, я умен, а не заумен!» — могли бы повторить и Хлебников, и Маяковский, и Цветаева. Все они были умны, очень умны. Все стремились к ясности выражения, а если не всегда ее достигали, то вспомните, какие галактики пытался осмыслить хотя бы Хлебников.

Крученых ни к чему не стремился. Изобретя слово «заумь» (оно, как и слово «бездарь», сначала произносилось с ударением на втором слоге), Крученых действовал за умом, не очень далеко от ума, но все же не на его территории.

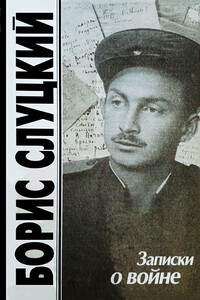

Автобиографическая проза Бориса Абрамовича Слуцкого (1919–1986), одного из самых глубоких и своеобразных поэтов военного поколения, известна гораздо меньше, чем его стихи, хотя и не менее блистательна. Дело в том, что писалась она для себя (или для потомков) без надежды быть опубликованной при жизни по цензурным соображениям."Гипс на ране — вот поэтика Слуцкого, — сказал Давид Самойлов. — Слуцкий выговаривает в прозу то, что невозможно уложить в стиховые размеры, заковать в ямбы". Его "Записки о войне" (а поэт прошел ее всю — "от звонка до звонка") — проза умного, глубокого и в высшей степени честного перед самим собой человека, в ней трагедия войны показана без приукрашивания, без сглаживания острых углов.

Первый том Собрания сочинений известного советского поэта Бориса Слуцкого (1919–1986) открывается разделом «Из ранних стихов», включающим произведения 30-х — начала 50-х годов. Далее представлены стихотворения из книг «Память» (1957), «Время» (1959), «Сегодня и вчера» (1961), а также стихотворения 1953–1961 гг., не входящие в книги.

Борис Слуцкий (1919–1986) — один из самых крупных поэтов второй половины XX века. Евгений Евтушенко, Евгений Рейн, Дмитрий Сухарев, Олег Чухонцев, и не только они, называют Слуцкого великим поэтом. Иосиф Бродский говорил, что начал писать стихи благодаря тому, что прочитал Слуцкого.Перед вами избранное самого советского антисоветского поэта. Причем — поэта фронтового поколения. Огромное количество его лучших стихотворений при советской власти не было и не могло быть напечатано. Но именно по его стихам можно изучать реальную историю СССР.

В книгу Бориса Слуцкого (1919–1986) включены впервые публикуемая мемуарная проза «Записки о войне», созданная поэтом в первые послевоенные месяцы 1945 года, а также избранные, наиболее известные стихотворения Слуцкого о Великой Отечественной войне из сборников разных лет.

Новая книга Бориса Слуцкого «Сегодня и вчера» — третья книга поэта Она почти полностью посвящена современности и открывается циклом стихов-раздумий о наших днях. В разделе «Общежитие» — стихи о мыслях и чувствах, которые приносят советские люди в новые дома; стихи о людях науки, поэтические размышления о ее путях. В разделе «Лирики» — стихи-портреты Асеева, Луначарского, Мартынова, стихи о поэзии. Заключают книгу стихи о юности поэта и годах войны; часть стихов этого раздела печаталась в прежних книгах.Новая книга говорит о возросшем мастерстве Бориса Слуцкого, отражает жанровые поиски интересного советского поэта.

Юрий Болдырев:«Так пусть и стихи Бориса Слуцкого однажды хлебнут воздуха русского зарубежья. Ведь не исключено, что сейчас и он не стал бы возражать против такой возможности».