Поход Ермака - [7]

— Зверь-человек, што и говорить, не помилует и сирот… А по мне, Ваня, чем меньше крови на душе, тем легче живется. Врагов народных, кровопивцев-бояр да опричников кромешных, да купцов-лихоимов аль воевод-взяточников, ну, этим я первый без жалости нож в сердце всажу… А те, што тихо да мирно путь держат и никому зла не чинят, их мово приказу губить не было. Так ли я говорю, есаул?

— Так-то так, атаман-батька! А только и то помысли: нешто нам молодцов наших сдержать? Кровь-то у них горячая, што огонь… Зайдутся, удержу нет… Хошь бы и ты, не прогневись на верном слове, хошь бы и тебя взять в младости твоей: небось загубил ненароком не едину душу неповинную, — тихо, чуть слышно, произнес старый есаул.

— Загубил, Ваня, — сильно вздрогнув и нахмурив свои черные брови, произнес атаман, — помню, на Дону то было… Еще при славном атамане Михаиле Черкашенине [знаменитый в свое время атаман Донского и Азовского казачества]. От Азова за Дон забежала часть его шайки на Волгу, к нам. Гуляли на просторе вместях. Вместях же ограбили и караван купцов от Астраханского юрта с кизыльбацким товаром и шемаханскими шелками, пробиравшийся по Волге… Ну, это пронюхали о них молодцы. Чин чином, как водится, засели со стругами в осоке. Подплыло судно, подпустили, напали, как всегда… Ну, резня это… пальба… рубка… а апосля дележ. Только вижу я не все люди с суденышка посняты да перебиты. Сидит это старикашка плюгавенький, не то турка, не то пес… У самого зубы со страха лязгают да глаза, ровно мыши, бегают. А в руках штука парчи; к груди прижал, держит крепко. Подошел это я к ему, наклонился, а он, откуда ни возьмись, нож острый из мошны вытащил да и грозится им. Рассвирепел я, зашлось во мне сердце. Мне бы его обезоружить, а я, грешен, чекан из-за пояса выхватил да тем чеканом старикашку по темени и хвать… Мозги наружу… и ахнуть не успел… Кровью чоботы мне да полу кафтана покрасил… А зубами, кажись, и мертвый лязгал, пока не убрали его, глазами как-то страшно, с укором смотрел. Индо душу мне вывернул… И долго чудился мне его взгляд… С той поры закаялся я проливать кровь неповинную, Ваня, — тихо закончил свой рассказ атаман.

А песнь все развертывалась, все шире, все мощнее и вольнее расплывалась на речном просторе. Вздыхал тростник. Шуршала осока. Скользила под могучими ударами весел ладья.

Вдруг смолкла, оборвалась песня на полуслове. Крик иволги пронесся и замер в прибрежном лесу.

— Наши вестуют. Ястребовое гнездышко близко, — разом, оживляясь, произнес атаман и, поднявшись с места, вытянулся во весь рост, приложил руку ко рту и протяжно свистнул.

Ему ответили криком горлинки из чащи, и вслед за тем раздельно и часто закуковала кукушка.

— Приставай, робя! Слышь, молодцы наши голос подают. Причаливай! — снова отдал приказ атаман, и, когда ладья незаметно подплыла к песчаной отмели и ударилась носом в песок, он первый выскочил на берег. За ним вышли его спутники. Лодку привязали к прибрежной осоке и, поклав снасти на дно, двинулись от берега в лесную чащу.

Сделав с полсотни шагов, все четверо остановились. Снова приложил руку ко рту атаман и на этот раз карканье ворона огласило лес. Из чащи отвечали таким же карканьем. Путники прошли еще немного и очутились на большой лесной поляне, окруженной непроходимой чащей лиственных деревьев. Срубленные пни, торчавшие на каждом шагу, показывали, что еще недавно это место было так же густо, как и окружающая его чаща. Теперь, вместо великанов-деревьев, были разбросаны на каждом шагу шатры и шалаши из ветвей и листьев.

Посреди поляны, тут и там, сидели люди большими группами, одетые кто во что попало. Мелькали здесь и нарядные кафтаны, и посконные рваные мужицкие сермяги, и зипуны, и старые шапки. В оружии, имевшемся у них, замечалось тоже огромное различие: иные были вооружены бердышами, чеканами, саблями, иные кистенями и ножами, а то и просто дубинами.

Среди бродяг богатством наряда и обилием вооружения выделялись трое. Тут был и суровый Никита с рубцом на лице и плотно перевязанным холстиной раненым плечом, прозванный Паном за его польское происхождение, и черноглазый молодой Матвей Мещеряков, и Яков Михайлов, старший из подъесаулов, угрюмый, с нависшими бровями, старик, прозванный Волком за его хищные редкие зубы, за блуждающий взгляд и полное отсутствие милосердия в делах нападения и разбоя. Он стоял посреди большой группы людей и что-то оживленно рассказывал окружающим.

Остальные разбойники почтительно поглядывали на этих троих, отчаянной удалью прославившихся, людей.

Лишь только появился атаман со своими спутниками, все почтительно вскочили со своих мест, уступая ему дорогу. Шапки мигом послетели с казацких голов и вся поляна огласилась громким криком:

— Здрав будь, атаман-батько!

— Здорово, ребятушки! — сильным, звучным голосом отвечал вновь прибывший.

— Есаулу Ивану Ивановичу здоровьице! — новым криком пронеслось по лесу.

— Спасибо, братцы! — отвечал седоусый есаул.

Между тем острые глаза атамана обежали поляну.

— Не вертались дозорные? — спросил он, обращаясь к трем своим помощникам, стоявшим отдельно.

Старый Волк выдвинулся вперед.

Роман «Чингизхан» В. Г. Яна (Янчевецкого) – первое произведение трилогии «Нашествие монголов». Это яркое историческое произведение, удостоенное Государственной премии СССР, раскрывающее перед читателем само становление экспансионистской программы ордынского правителя, показывающее сложную подготовку хана-завоевателя к решающим схваткам с одним из зрелых феодальных организмов Средней Азии – Хорезмом, создающее широкую картину захвата и разорения Хорезмийского государства полчищами Чингиз-хана. Автор показывает, что погрязшие в политических интригах правящие круги Хорезма оказались неспособными сдержать натиск Чингиз-хана, а народные массы, лишенные опытного руководства, также не смогли (хотя и пытались) оказать активного противодействия завоевателям.

Роман «Батый», написанный в 1942 году русским советским писателем В. Г. Яном (Янчевецким) – второе произведение исторической трилогии «Нашествие монголов». Он освещающает ход борьбы внука Чингисхана – хана Батыя за подчинение себе русских земель. Перед читателем возникают картины деятельной подготовки Батыя к походам на Русь, а затем и самих походов, закончившихся захватом и разорением Рязани, Москвы, Владимира.

Роман «К „последнему морю“» В. Г. Яна (Янчевецкого) – третье заключительное произведение трилогии «Нашествие монголов», рассказывающее о том, как «теоретические доктрины» Батыя о новых завоеваниях на европейском континенте – выход к берегам «последнего моря», превращаются в реальную подготовку к походам татаро-монгольских полчищ сначала в среднее Поднепровье, потом на земли Польши, Моравии, Венгрии, Адриатики.

Роман «Чингисхан» – эпическое повествование о судьбе величайшего полководца в истории человечества, легендарного объединителя монголо-татарских племен и покорителя множества стран…«Батый» – история еще одного великого завоевателя, хана Батыя, расширившего границы монголо-татарской империи до севера Руси и вторгшегося в Польшу и Венгрию.«К “последнему морю”» – эпопея о противостоянии Руси и монголо-татарских завоевателей, о тонких связях, поневоле сложившихся между победителями и побежденными, о взаимном культурном и политическом влиянии русских и монголов, – но прежде всего о чести и мужестве, в равной степени присущих и тем, и другим.Монгольские всадники по-прежнему стремятся к «последнему» – Средиземному – морю, монгольские ханы-полководцы по-прежнему мечтают о всемирном господстве.

Историческая повесть известного советского писателя В. Г. Яна (Янчевецкого) «Огни на курганах», впервые изданная в 1932 году и в последствии переработанная и дополненная, рассказывает о талантливом, но жестоком завоевателе Александре Македонском. Писатель постарался изобразить его таким, каким он был в действительности: разрушителем городов, истребителем мирного населения целых районов, казнившим каждого, кто оказывал ему сопротивление или казался подозрительным.

Повесть «Юность полководца» посвящена князю Александру Невскому и рассказывает о заслугах князя в качестве организатора обороны Великого Новгорода от натиска шведов и Тевтонского ордена в начале 40-х гг. XIII в. При этом автор показывает, что Новгород под руководством этого князя был той частью «русской земли», которая сохранила не только какую-то независимость от Орды, но и очевидную боеспособность в борьбе с агрессией западных соседей.

Историко-приключенческий роман о жизни польского графа и венгерского барона Морисе Августе Беньовском, генерале повстанческой армии конфедератов, каторжнике Камчатского острога, капитане мятежного галиота, великом ампансакабе острова Мадагаскар, и о его верных друзьях, которые в поисках правды обошли вокруг света, сражаясь и веря в победу, твердо зная, что «только тернии и крутизна — дорога богов».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

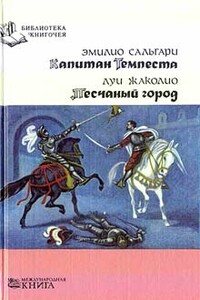

В романе «Капитан Темпеста» рассказывается об осаде турками на Кипре крепости Фамагусты и о борьбе киприотов за свободу и независимость.Герой романа капитан Темпеста — на самом деле переодетая мужчиной герцогиня д'Эболи — совершает дерзкие ратные подвиги во время «борьбы креста с полумесяцем».Сюжетные переплетения захватывают читателя, любящего приключенческую литературу.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.