Поэмы - [7]

Народ «изумлен трудом Фархада», наступает праздник водопуска:

Народ ликует, безгранично счастливы в своей чистой любви Фархад и Ширин.

Но… именно в этот момент Навои и переходит ко второй основной, а в некоторых отношениях — к главной части произведения, то есть описанию и осуждению деспотов-захватчиков и грабительских войн. Всю свою ненависть и проклятье, все острие своей критики поэт направляет против них.

Иранский шах Хосров с целью пленения Ширин и покорения ее страны, ее народа начинает войну, сея на своем пути смерть и разруху. Фархад вступает в неравный бой с полчищами насильников. Иного выхода у него нет, ибо: «Иль он Хосрова, иль Хосров — его?» И,

Убедившись в невозможности победить Фархада в открытом бою, Хосров с помощью предательства и коварства берет его в плен. Между ними происходит знаменитый диалог, допрос-ответ, который является кульминацией в столкновении и борьбе двух взаимоисключающих начал — добра и зла, героизма и вероломства.

Ни Фархад, ни Ширин не сдаются. Хосров вновь прибегает к обману — посылает к находящемуся в заточении герою колдунью с ложным сообщением о своем браке с Ширин. От этого горя Фархад умирает.

Но этим трагедия не кончается. Далее Навои описывает страшную сцену отцеубийства: для того чтобы завладеть Ширин и троном, сын Хосрова убивает своего отца. Но судьба жестоко карает его. По просьбе Ширин труп Фархада привозят в ее замок, где она, будучи не в силах навсегда расстаться со своим возлюбленным, умирает.

Однако финал поэмы не пессимистичен. Напротив, смерть Фархада и Ширин по существу означает победу над злом, с которым они не хотели и не могли смириться. К тому же их трагедия и гибель вызывают активную ненависть против злых сил и горячую симпатию к тем, кто способен с ними бороться.

Бахрам, молочный брат Фархада, прибывает с войском в страну армян, изгоняет захватчиков, заставляет их возместить весь ущерб, причиненный войной, а одного мудрейшего человека из родни Михин-Бану торжественно возводит на престол.

В заключительной части Навои с гордостью говорит:

Второй поэмой «горя и разлуки» является «Лейли и Меджнун».

Юные Кайс и Лейли горячо и страстно полюбили друг друга. Однако отец девушки является вождем крупного арабского племени и обладателем большого богатства. Поэтому он запрещает дочери даже показываться Кайсу, сыну менее состоятельного предводителя небольшого арабского племени. Более того, он нарекает Кайса именем «Меджнун» (одержимый) и заставляет его отца посадить сына на цепь, как умалишенного. Но юноша верен своему чувству, он мучается, но предан любимой.

Лейли безмерно страдает, думая о возлюбленном. Несмотря на все это, ее отец дает согласие болезненному и развратному, но очень богатому Ибн-Саламу на брак с дочерью. Свадьба откладывается из-за того, что Лейли заболевает от страданий.

Меджнуну удается порвать цепи и бежать в степь. После долгих поисков родители находят его и везут в Мекку в надежде на то, что это паломничество освободит его от любви и исцелит его болезнь. Но тщетно. Вернувшись, Меджнун опять находит приют в степи, среди диких зверей. Однажды он встречается с неким Науфалем, который обещает помочь ему. Меджнун соглашается, но, опасаясь того, что отец Лейли может убить дочь, уговаривает Науфаля не начинать войну.

И снова он один в степи. Отец слишком стар и крайне измучен. Меджнун вынужден дать согласие на брак с дочерью Науфаля, которая во время свадьбы сообщает, что у нее есть свой любимый. Юноша очень рад этому обстоятельству, сердечно благодарит девушку и уходит, говоря: «Я сам хотел уйти. Ты помогла». К его мукам от разлуки с любимой прибавляются еще и новые обстоятельства: умирают отец и мать, не перенеся горя сына. В это время происходит сватовство Ибн-Салама и Лейли, которая убегает со свадебного вечера, встречается в степи с Меджнуном, после чего вынуждена снова вернуться в свой шатер. Не выдержав боли разлуки и несправедливости, она тяжело заболевает. Узнав о страданиях любимой, юноша приходит в дом Лейли. Происходит последняя встреча — Лейли и Меджнун навсегда прощаются с жизнью, предпочтя смерть унижению и насилию.

«Фархад и Ширин» является второй поэмой «Пятерицы», которая выделяется широтой охвата самых значительных и животрепещущих вопросов эпохи. Среди них: воспевание жизнеутверждающей любви, дружбы, лучших человеческих качеств, осуждение губительной вражды, предательства, коварства, несправедливых разрушительных войн.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Смятение праведных» — первая поэма, включенная в «Пятерицу», является как бы теоретической программой для последующих поэм.В начале произведения автор выдвигает мысль о том, что из всех существ самым ценным и совершенным является человек. В последующих разделах поэмы он высказывается о назначении литературы, об эстетическом отношении к действительности, а в специальных главах удивительно реалистически описывает и обличает образ мысли и жизни правителей, придворных, духовенства и богачей, то есть тех, кто занимал господствующее положение в обществе.Многие главы в поэме посвящаются щедрости, благопристойности, воздержанности, любви, верности, преданности, правдивости, пользе знаний, красоте родного края, ценности жизни, а также осуждению алчности, корыстолюбия, эгоизма, праздного образа жизни.

«Семь планет» — предпоследняя поэма «Пятерицы». Это остросюжетное многоплановое произведение, в котором ход повествования перебивается семью вставными новеллами в стихах. Причем каждая из них, при ее самостоятельном характере, связана с главной сюжетной линией поэмы, в центре которой история любви шаха Бахрама Гура и невольницы по имени Диларам.

В произведениях Алишера Навои тюркский стих достиг вершин художественности, — его газели отличает филигранная обработка, виртуозная инструментовка, семантическая игра, свежесть метафор.

«Стена Искандара», пятая, последняя, поэма «Пятерицы», — объемное многоплановое эпическое произведение, в котором нашли свое отражение основные вопросы, волновавшие умы и сердца людей того далекого времени и представляет собой подлинную энциклопедию общественной жизни и мыслей эпохи Навои.Главным героем поэмы является Искандар, и почти весь сюжет произведения связан с его личностью, с его деятельностью и мировоззрением. В лице великого полководца древности Навои создает образ идеального правителя и противопоставляет его государственным деятелям своей эпохи.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Абу Абдаллах Мухаммед ибн Абдаллах ибн Баттута ал-Лавати ат-Танджи по праву считается величайшим путешественником мусульманского средневековья. За почти 30 лет странствий, с 1325 по 1354 г., он посетил практически все страны ислама, побывал в Золотой Орде, Индии и Китае. Описание его путешествий служит одновременно и первоклассным историческим источником, и на редкость живым и непосредственным культурным памятником: эпохи.

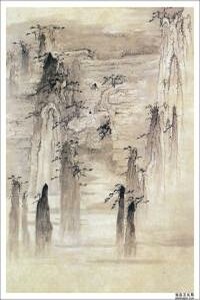

«Дважды умершая» – сборник китайских повестей XVII века, созданных трудом средневековых сказителей и поздних литераторов.Мир китайской повести – удивительно пестрый, красочный, разнообразные. В нем фантастика соседствует с реальностью, героика – с низким бытом. Ярко и сочно показаны нравы разных слоев общества. Одни из этих повестей напоминают утонченные новеллы «Декамерона», другие – грубоватые городские рассказы средневековой Европы. Но те и другие – явления самобытного китайского искусства.Данный сборник составлен из новелл, уже издававшихся ранее.

«Повесть о старике Такэтори» («Такэтори-моногатари», или «Такэтори-но окина моногатари») была известна также под названием «Повесть о Кагуя-химэ». Автор неизвестен. Существует гипотеза, что создателем ее был Минамото-но Ситаго (911–983), известный поэт и ученый. Время создания в точности не установлено, но уже в XI веке «Повесть о старике Такэтори» считали «прародительницей всех романов». Видимо, она появилась в самом конце IX века или в начале десятого. С тех пор и до нашего времени повесть эта пользуется огромной популярностью среди японских читателей.

Предлагаемый Вашему вниманию короткий текст называется «Африн-и-Зартукхшт». Номинально он относится к авестийской книге «Афринаган», к которой примыкают в качестве приложения так называемые «Африны» (Благословения). Большая их часть составлена во времена Сасанидов на среднеперсидском языке, вероятно, самим праведным Адурбадом Мараспэндом, но «Африн-и-Зартукхшт» примыкает к этим текстам только по схожести названий. Разница же в том, что это именно авестийский текст, составленный в древности на обычном языке Авесты, кроме того, он не соотносится ни с одним из известных сейчас Афринаганов (специальный авестийский ритуал) и, вероятнее всего, является фрагментом более обширного, но не сохранившегося авестийского текста, который входил в 11-й наск Авесты – «Виштасп-Саст-Наск».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Поэма Фирдоуси «Шах-наме» («Книга царей») — это чудесный поэтический эпос, состоящий из 55 тысяч бейтов (двустиший), в которых причудливо переплелись в извечной борьбе темы славы и позора, любви и ненависти, света и тьмы, дружбы и вражды, смерти и жизни, победы и поражения. Это повествование мудреца из Туса о легендарной династии Пишдадидов и перипетиях истории Киянидов, уходящие в глубь истории Ирана через мифы и легенды.В качестве источников для создания поэмы автор использовал легенды о первых шахах Ирана, сказания о богатырях-героях, на которые опирался иранский трон эпоху династии Ахеменидов (VI–IV века до н. э.), реальные события и легенды, связанные с пребыванием в Иране Александра Македонского.

В тридцать третий том первой серии включено лучшее из того, что было создано немецкими и нидерландскими гуманистами XV и XVI веков. В обиход мировой культуры прочно вошли: сатирико-дидактическую поэма «Корабль дураков» Себастиана Бранта, сатирические произведения Эразма Роттердамского "Похвала глупости", "Разговоры запросто" и др., а так же "Диалоги Ульриха фон Гуттена.Поэты обличают и поучают. С высокой трибуны обозревая мир, стремясь ничего не упустить, развертывают они перед читателем обширную панораму людских недостатков.

Основной мотив «Разбойников» Шиллера — вражда двух братьев. Сюжет трагедии сложился под влиянием рассказа тогдашнего прогрессивного поэта и публициста Даниэля Шубарта «К истории человеческого сердца». В чертах своего героя Карла Моора сам Шиллер признавал известное отражение образа «благородного разбойника» Рока Гипарта из «Дон-Кихота» Сервантеса. Много горючего материала давала и жестокая вюртембергская действительность, рассказы о настоящих разбойниках, швабах и баварцах.Злободневность трагедии подчеркивалась указанием на время действия (середина XVIII в.) и на место действия — Германия.Перевод с немецкого Н. МанПримечания Н. СлавятинскогоИллюстрации Б. Дехтерева.

Основным жанром в творчестве Г. Манна является роман. Именно через роман наиболее полно раскрывается его творческий облик. Но наряду с публицистикой и драмой в творческом наследии писателя заметное место занимает новелла. При известной композиционной и сюжетной незавершенности новеллы Г. Манна, как и его романы, привлекают динамичностью и остротой действия, глубиной психологической разработки образов. Знакомство с ними существенным образом расширяет наше представление о творческой манере этого замечательного художника.В настоящее издание вошли два романа Г.Манна — «Учитель Гнус» и «Верноподданный», а также новеллы «Фульвия», «Сердце», «Брат», «Стэрни», «Кобес» и «Детство».