Подводная война Гитлера. 1939-1942. Охотники. Часть 1 - [7]

В последующие несколько лет фирма «Крупп» построила несколько новых подводных лодок, превосходивших своими размерами, скоростью и вооружением лодку U1. Среди усовершенствований, использованных на этих лодках, нельзя не отметить новые перископы с превосходной оптикой. Однако наметившийся прогресс в конструкции подводных лодок не убедил фон Тирпица в необходимости форсировать их строительство, и он неохотно отпускал деньги из имперской казны для их производства. В результате подводный флот Германии рос крайне медленно.

Между тем немецкие инженеры задались целью построить подводную лодку 185 футов длиной[12] и водоизмещением 500 т, которая была бы пригодна для океанического плавания. Предполагалось установить на лодке 4 торпедных аппарата, по два на носу и корме, каждый из которых имел бы возможность один раз перезаряжаться. В период с 1908 по 1910 год кайзеровский флот заказал у Круппа четырнадцать подводных лодок с керосиновыми двигателями. Эти двигатели были безопаснее бензиновых и более эффективны, чем паровые машины, но им был присущ существенный недостаток: они выделяли густой белый дым, который в море был виден за много миль. Строителям нужен был дизель, а он, по их мнению, был ещё далёк от совершенства.

Первыми установили дизель на подводной лодке французы[13], а не немцы. Примеру французов последовали русские, а за ними англичане, итальянцы и американцы. Лишь немцы ждали, когда дизель будет усовершенствован. И всё-таки в 1910 году немцы отказались от керосинового двигателя и в период с 1910 по 1912 год построили 23 подводные лодки, оснащенные дизелями.

К началу Первой Мировой войны во всем мире было построено около 400 подводных лодок. Многие из них были оснащены бензиновыми двигателями или паровыми машинами и не представляли собой серьёзные боевые средства, однако на четверти из построенного числа лодок были установлены дизели и по четыре-пять торпедных аппаратов. Наибольший подводный флот был у Великобритании: семьдесят шесть подводных лодок и двадцать строившихся. Второе место в мире занимала Франция с семьюдесятью лодками на плаву (многие из которых были оснащены дизелями) и двадцатью тремя на стапелях. Третьей шла Россия с сорока одной подводной лодкой (правда, большинство из них были устаревшей конструкции). Четвёртое место занимали Соединённые Штаты, имевшие тридцать одну подводную лодку и восемь строившихся. Германия с двадцатью шестью лодками на плаву и пятнадцатью строившимися занимала лишь пятое место.

И всё же роль, которую могли бы сыграть в войне подводные лодки, оставалась неясной. На первых порах предполагалось, что маленькие, с ограниченной дальностью плавания лодки станут нести береговую охрану, однако к началу Первой Мировой войны подводные лодки обрели реальную боевую мощь и оказались пригодными для океанского плавания. Действуя группой или поодиночке, они могли вступать в бой даже с линейным флотом противника — не говоря уж о том, что идеально подходили для «корсарской» войны против торговых судов, в ходе которых могли бы блокировать порты противника, а островную Великобританию вообще окружить кольцом блокады.

Однако «корсарская война» могла столкнуться с правовыми трудностями. В течение столетий цивилизованные страны при ведении боевых действий руководствовались правилами, известными как «призовые законы», закреплённые в различных международных соглашениях. Согласно этим законам, ни одно торговое судно не могло быть потоплено без предупреждения (сигнала остановиться или, при необходимости, предупредительного выстрела), а также без досмотра и обыска. Требовалось узнать, какой стране принадлежит судно: союзной, вражеской или нейтральной. Если оказывалось, что судно принадлежит союзнику, его следовало отпустить. В случае, если торговое судно принадлежало противнику и перевозило контрабандные военные грузы, его разрешалось захватить или утопить, а если оно принадлежало нейтральной стране, то только захватить. На захваченное судно полагалось высадить призовую команду, а само судно доставить в порт союзной или нейтральной страны, где вопрос о правомерности захвата судна решался трибуналом. Если судно принадлежало нейтральной стране, но, по вердикту судей, перевозило контрабанду, судно и груз продавали с аукциона, а выручка от продажи шла или в пользу корабля, захватившего судно, или в пользу страны, которой принадлежал корабль. Если же трибунал выносил вердикт, что груз захваченного корабля не имел ничего общего с контрабандой, то корабль, совершивший захват, подвергался штрафу и был обязан компенсировать убытки потерпевшей стороне, а если он принадлежал государству, то за него расплачивалась государственная казна[14].

Кроме выполнения обязательных процедур по остановке и досмотру торгового судна, экипаж корабля, захватившего его, был обязан гуманно относиться к пленённым людям. Различные морские договоры и кодексы[15]устанавливали, что члены экипажа и пассажиры захваченного торгового судна считаются гражданскими лицами, которых нельзя подвергать насилию. Если по каким-либо причинам командир корабля принимал решение потопить захваченное судно, он должен был позаботиться о его экипаже и пассажирах: принять людей на борт и доставить их на берег или предоставить шлюпки с провиантом и навигационными приборами и в этом случае указать им курс до ближайшей земли или (если представлялась возможность) до оказавшегося поблизости судна, принадлежавшего нейтральному государству. Любое нарушение морского кодекса считалось негуманным и преследовалось по закону.

Перед вами уникальное энциклопедическое исследование действий подводного флота нацистской Германии во Второй мировой войне. Его автор — американский журналист, специалист по военно-морской истории, бывший подводник, служивший во время войны на Тихом океане. Книга «Охотники», охватывающая период с 1939 по 1942 г., рассказывает об удачно проведённых операциях немецких подводных лодок против английского и американского флотов. Именно эти победы чуть не привели Британию к экономической и военной катастрофе. К.

Книга известного советского археолога В. А. Ранова продолжает тему, начатую Г. Н. Матюшиным в книге «Три миллиона лет до нашей эры» (М., Просвещение, 1986). Автор рассказывает о становлении первобытного человека и развитии его орудий труда, освещает новейшие открытия археологов. Выдвигаются гипотезы о путях расселения человека по нашей планете, описываются раскопки самых древних стоянок на территории СССР. Книга предназначена для учащихся, интересующихся археологией и историей.

В монографии рассматривается политическая история Пергамского царства, образовавшегося в Малой Азии после походов Александра Македонского и развивавшегося в III-II вв. до н. э. до завоевания его Римом. Большое внимание уделено исследованию важнейших политических институтов, состояния армии и флота, характеристике налоговой, финансовой, религиозной политики династии Атталидов, их градостроительной деятельности. В монографии полно рассматривается развитие городов Малой Азии, входивших в состав Пергамского царства.

В книге рассказывается о наиболее важных политических судебных процессах (с древнейших времен до конца XIX в.), начиная с библейского сюжета об осуждении и казни Иисуса Христа, о судах над Жанной д’Арк, Марией Стюарт и других, в том числе малоизвестных. Много интересного сообщается, например, о судебных процессах времен английской и Великой французской революций. В работе показана связь политических процессов с секретной дипломатией и деятельностью разведок, их роль в ряде узловых событий всемирной истории.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Первое исследование, посвященное северному радиусу Москвы, ведущему к подмосковному городу Дмитрову. Радиус не пользуется особой популярностью путеводителей по Москве и среди всех московских магистралей выделяется своей нелегкой судьбой и удивительным обилием громких катастроф. Помимо рассказа об истории и застройке улиц, составляющих северный радиус, в книге затрагиваются проблемы современного состояния города, оцениваются удачи и просчеты ведущейся реконструкции.

Синь-камень, Александрова гора и Плещеево озеро по меньшей мере со Средневековья окружены легендами и преданиями. Часть из них вполне объяснима. Славяне ещё с языческой поры по-особому воспринимали древнее население Восточной Европы. Легенды о «финских» колдунах до сих пор живы на Русском Севере. Культ камней вообще свойствен древней традиции населения Евразии, но, возможно, именно у финно-угорских народов он развился в полной мере, и именно у них наши славянские предки переняли особо трепетное отношение к приметным и необычным валунам.Как и почему почитали священные камни? Где сегодня в России их можно увидеть и какие с ними связаны поверья и легенды? Об этом и многом другом рассказывает очередная книга серии.

Северные войны России происходили в течение семи веков. Начало им положила Невская битва со шведами в 1240 году, завершила их победа над финнами в 1944 году. Автор книги использовал немало источников, ранее не известных отечественным историкам либо отвергавшихся ими по причинам идеологического характера. Многие его суждения опровергают привычные штампы и популярные мифы, дают иную оценку событиям далекого и недавнего прошлого. Книга легко читается, заставляет думать, сравнивать, спорить.

Переизданные в последнее время мемуары германских военачальников, восполнив многие пробелы в советской историографии, создали определенный перекос в общественном представлении о Второй мировой войне.Настало время уравновесить чаши весов. Это первая из серии книг, излагающих «советский» взгляд на события, о которых писали Манштейн, Гудериан, Меллентин, Типпельскирх.В известном смысле комиссара Н.Попеля можно считать «советским Меллентином». Оба прошли войну с первого и до последнего дня, оба воевали в танковых войсках и принимали участие в самых ярких и запоминающихся операциях своих армий.Перед читателем развернется картина крупнейшей танковой битвы 1941 года — приграничного сражения на Юго-Западном фронте в районе Дубно — Луцк — Броды.Знаете ли вы, что в действительности происходило летом-осенью 1941 года?Прочтите — и история Великой Отечественной войны больше никогда не будет казаться вам простой и однозначной.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷Фундаментальный труд о Крымской войне. Использовав огромный архивный и печатный материал, автор показал сложный клубок международных противоречий, который сложился в Европе и Малой Азии к середине XIX века. Приводя доказательства агрессивности планов западных держав и России на Ближнем Востоке, историк рассмотрел их экономические позиции в этом районе, отмечая решительное расхождение интересов, в первую очередь, Англии и Австрии с политикой России. В труде Тарле детально выяснена закулисная дипломатическая борьба враждующих сторон, из которой Англия и Франция вышли победителями.

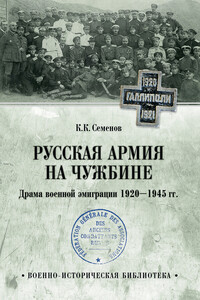

Новая книга К. К. Семенова «Русская армия на чужбине. Драма военной эмиграции 1920–1945 гг.» рассказывает о трагической истории наших соотечественников, отправившихся в вынужденное изгнание после Гражданской войны в России. Используя многочисленные архивные документы, автор показывает историю русских солдат и офицеров, оказавшихся в 1920-е годы в эмиграции. В центре внимания как различные воинские организации в Европе, так и отдельные личности Русского зарубежья. Наряду с описанием повседневной жизни военной эмиграции автор разбирает различные структурные преобразования в ее среде, исследует участие в локальных европейских военных конфликтах и Второй мировой войне. Издание приурочено к 95-летию со дня создания крупнейшей воинской организации Русского зарубежья – Русского Обще-Воинского Союза (РОВС). Монография подготовлена на основе документов Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного военного архива, Архива ГБУК г.