Плен - [3]

На мятой койке валялись листочки — начал писать и бросил. Таких набросочков было всегда очень много. Когда их набиралось достаточное количество, можно было объединять их в поэму-коллаж. Одну он уже так составил, еще до войны, и страшно взбесился на Эрлиха, который сделал замечание насчет разрозненности и схематичности. Схематичность Гелик с порога отмел — это вообще надо слуха не иметь, чтоб такое ляпнуть. Ладно, разброс, пусть даже неряшливость, но в них такое чувство было, в этих набросках, что какая там схематичность.

Начаты и брошены. То вдруг как-то потянуло в прозу отчаянно, неудержимо, и он лихорадочно записал чудный пассаж, зачин романа-феерии с высокой нотой немецкости, с чертами готики и чудес, с гофмановскими серебряными кофейничками — и потом громом должна была разразиться мистическая жуть; там было: пани Ангелина, чахоточный румянец, внезапный и фантастический недуг, бледнохризолитовое небо, нектар шиповника и шарики ртути — он мучился, пани она или фрау, и вдруг разом остыл.

И сейчас опять посмотрел тяжелым взглядом. Нету сил сочинять, десна ноет, вся страсть ушла куда-то.

Свалился на койку.

Врачишку из санчасти он, пожалуй что, и не хотел никогда. В тот момент вокруг было немало баб — ну как, по военным понятиям, конечно, немало — семь на весь офицерский состав — и врачишка восьмая. Но она была, во-первых, сильно постарше — тридцать два, шутка ли! Он тогда твердо знал, что после тридцати их уже ничего не интересует. Во-вторых, медичка — решительная, ловкая, руки — страшные: белые, крепкие, ничего не боятся — скальпель, иглы — как она со всем этим управляется? — и главное, все могла: зуб выдрать, укол в вену, гипс наложить, аппендицит резала два раза прямо тут; и все какой-то особый от нее врачебный запах, карболочка и морская соль. Докторов боялся, как маленький. Понятно, что врачишка для него была сексуальным трупом.

В санчасть он поперся из-за той же сволочной десны. Твердо решил, что резать не дастся ни за что, а потребует мазь или полосканье; если же врачишка, известная своим крутым нравом, начнет артачиться, нажалуется на нее Полевому.

Он вошел в кабинет — оглушительный медицинский запах, постыдный страх, неизбывный, детский, хорош лейтенант. Встал у стенки, за полупрозрачной ширмой Инка застегивала ремень, одергивала юбку, натягивала сапоги. Врачишка сидела за столом и отрешенно глядела в какие-то бумажки. Инка вышла из-за ширмы — кулемистая такая, растрепанная, в мятой юбке, но при этом — да, был в ней какой-то насморочный шарм, Гелик видел.

— Ты надоела мне, девка, — тускло сказала врачишка, — как же ты мне надоела. С такой задержкой, как у тебя, да блядь ты просто, вот что. Тебе плевать на все, тебе посчитать лень, последить просто лень. Эх, да что… Что ты на меня смотришь? Что ты все на меня смотришь? — Та правда странно как-то смотрела, дурашливо улыбаясь. — Сколько я тебе говорила, все без толку. В общем, так, Ина. Это последний раз, а дальше как хочешь.

А та все улыбалась идиотской своей улыбкой и не уходила, и ладно бы она только одевалась бесстыдно, юбку застегивала, так что сразу ясно — что с ней сейчас делали и что еще будут делать, ни стыда, ни совести; но десну не при ней же показывать, не при ней же скандалить, что резать не даст. В ушах бился давешний Алькин мадагаскар — прицепился и не отстает.

Врачишка тяжело поднялась, вышла из-за стола и встала у окна, держась за поясницу — он вдруг как-то разом окинул ее взглядом и понял, что она беременна, да на каком-то большом сроке, а не то что, как он прежде думал, растолстела. С ума все посходили, вот что, война кругом, а им бы только одно.

— Вы что хотели? — все тем же тусклым голосом спросила она.

И тут ветер взвил занавеску, или хлопнула рама, или еще какая-то пошляческая деталька вылезла, Гелик уже не помнил, а я не могу без нее обойтись, потому что — должно же хоть что-то предварять появление Баева.

С револьвером и не пьяного. В том-то и ужас, что не пьяного. Не было запаха перегара, походка была ровная, рука твердая, и твердое трезвое безумие в глазах. Гелик вдруг разом вспомнил свой утренний разговор, опермудака, веселый регот ребят, вспомнил, зажмурился, вдруг что-то поняв, и двинулся к двери, но было уже поздно.

Сначала Гелик связал руки Ине. Потом врачишка связала руки ему. А врачишку Баев уже не выпустил, а продолжал держать одной рукой за плечи. Все это быстро и в полной тишине, только четыре разных дыхания — Инкино частое, жадное, врачишкино — как будто сдерживается и вполсилы; баевское сопение, ну и его, Гелика, собственное — вроде и нормальное, но каждый вздох дребезжит в висках. Страх возмутительно неприличен, постыдно; хорош лейтенант, который был взят в заложники и — ох, блядь, нет.

— Баев, ты что хочешь? Трибунала? — негромко спросила врачишка.

— Молчать, — так же негромко и сухо бросил Баев. — Лучше сама… а то знаешь…

И это было самое страшное — его трезвость. И еще. Он был возмутительно, омерзительно уверен в том, что никто из них не рыпнется. А казалось бы — ну держит он за плечи эту бабу, но Гелику-то что до этой бабы? Вот сейчас рвануться, заорать, дверь плечом — и пусть он с этой бабой что хошь делает, хоть стреляет, хоть убивает. Нет. Нету никакой возможности шевельнуться.

Анна Немзер родилась в 1980 году, закончила историко-филологический факультет РГГУ. Шеф-редактор и ведущая телеканала «Дождь», соавтор проекта «Музей 90-х», занимается изучением исторической памяти и стирания границ между историей и политикой. Дебютный роман «Плен» (2013) был посвящен травматическому военному опыту и стал финалистом премии Ивана Петровича Белкина. Роман «Раунд» построен на разговорах. Человека с человеком – интервью, допрос у следователя, сеанс у психоаналитика, показания в зале суда, рэп-баттл; человека с прошлым и с самим собой. Благодаря особой авторской оптике кадры старой кинохроники обретают цвет, затертые проблемы – остроту и боль, а человеческие судьбы – страсть и, возможно, прощение. «Оптический роман» про силу воли и ценность слова.

В августе 1942 года автор был назначен помощником начальника оперативного отдела штаба 11-го гвардейского стрелкового корпуса. О боевых буднях штаба, о своих сослуживцах повествует он в книге. Значительное место занимает рассказ о службе в должности начальника штаба 10-й гвардейской стрелковой бригады и затем — 108-й гвардейской стрелковой дивизии, об участии в освобождении Украины, Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии и Австрии. Для массового читателя.

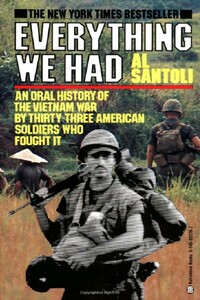

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

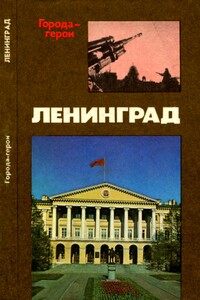

В художественно-документальной повести ленинградского журналиста В. Михайлова рассказывается о героическом подвиге Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, о беспримерном мужестве и стойкости его жителей и воинов, о помощи всей страны осажденному городу-фронту. Наряду с документальными материалами автором широко использованы воспоминания участников обороны, воссоздающие незабываемые картины тех дней.

«— Между нами и немцами стоит наш неповрежденный танк. В нем лежат погибшие товарищи. Немцы не стали бить из пушек по танку, все надеются целым приволочь к себе. Мы тоже не разбиваем, все надеемся возвратить, опять будет служить нашей Красной Армии. Товарищей, павших смертью храбрых, честью похороним. Надо его доставить, не вызвав орудийного огня».

Автобиографические записки Джеймса Пайка (1834–1837) — одни из самых интересных и читаемых из всего мемуарного наследия участников и очевидцев гражданской войны 1861–1865 гг. в США. Благодаря автору мемуаров — техасскому рейнджеру, разведчику и солдату, которому самые выдающиеся генералы Севера доверяли и секретные миссии, мы имеем прекрасную возможность лучше понять и природу этой войны, а самое главное — характер живших тогда людей.