Письма о духовной жизни - [3]

После революции Елена и ее мать, как и многие русские эмигранты, оказались в Хельсинки, где жили хотя и скромно, зато в безопасности. Мать вела их небольшое хозяйство, а Елена до самой пенсии работала бухгалтером в оптовой фирме ORYМ. Мать и дочь были ревностными прихожанками небольшой Никольской церкви при кладбище Хиетаниеми. Обе они участвовали в основании и строительстве православного храма, в котором и сейчас богослужения совершаются на церковнославянском языке и по старому стилю. Несмотря на возраст, Елена Акселевна находит еще силы ходить в церковь.

Жизнь верной спутницы и друга Елены Акселевны, Павлы Максимовны Шмальц, не менее богата событиями. Родилась она в городе Иоэнсуу в восточной Финляндии. Ее отец работал бухгалтером в одной английской фирме, которая импортировала из России лен. Отец был наполовину француз, наполовину немец, но считал себя русским, поскольку большую часть жизни провел в России. Мать была русской, православной, родом из Архангельска.

Позже семья переехала в Эстонию, а затем в Петербург, который запомнился Павле спектаклями Мариинского театра. После революции перебрались в Финляндию, а во время Второй мировой войны Павла со своим сыном снова поехала в Эстонию. Там она попала в концлагерь в Казахстан, так как не имела эстонского паспорта. Во время четырехлетнего заключения ее сын умер. Пережитое до сих пор свежо в памяти этой женщины.

После войны Павла Шмальц вернулась в Финляндию. С Еленой Акселевной она впервые встретилась в церкви. Та любила шляпы с широкими полями и надевала их даже в храм, что и привлекло внимание Павлы. Ей не нравились шляпы-«аэродромы» Елены Акселевны, но дружбе это не помешало. Позднее, предчувствуя близкий конец, мать Елены попросила Павлу переехать к ним в дом. Мать считала, что ее непрактичная дочь одна не справится с трудностями жизни.

Павла так и сделала. Подруг объединяли любовь к Церкви, совместные поездки в Валаамский монастырь и духовное окормление со стороны монастырского старца отца Иоанна.

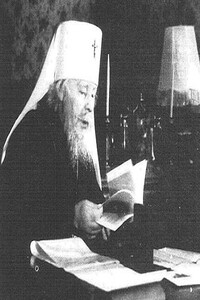

Митрополит Пантелеимон

Из истории Валаама

Валаамский архипелаг, расположенный в северо-западной части Ладожского озера, насчитывает около пятидесяти мелких островов общей площадью 36 квадратных километров. Площадь самого большого острова Валаам — 30 квадратных километров. Расстояние до материка — 22 километра, до ближайшего карельского города Сортавала (старое название Сердоболь) — 42 километра, до Санкт-Петербурга — более 220 километров.

С 1812 по 1917 год архипелаг входил в состав Финляндского княжества Российской империи. После революции Валаам оказался на территории вновь образованного независимого государства Финляндия. Это спасло обитель от участи, уготованной русским монастырям. С ноября 1918 года монастырь находился в ведении Финляндской Православной церкви, ставшей в 1921 году автономной и через два года под давлением правительства перешедшей в юрисдикцию Константинопольского Патриархата.

Во время финской войны монастырь подвергся жесточайшим бомбардировкам с советской стороны. Казалось, обитель должна была быть стерта с лица земли. Но, милостью Божией, бомба, упавшая в нескольких метрах от Спасо-Преображенского собора, не взорвалась. Уцелела и редчайшая библиотека под тридцать тысяч томов. 5 февраля 1940 года по приказу финского командования насельники обители во главе с игуменом Харитоном были эвакуированы вглубь Финляндии. Это, как оказалось, была лишь репетиция исхода монахов, когда, с подписанием мирного договора, Карелия (вместе с Валаамом) отошла к СССР, и, опасаясь гонений, братия вынуждены были покинуть родную обитель. Двести пять человек: монахи, послушники, трудники монастыря — перешли с Валаама на территорию Финляндии. Подходящим местом для размещения общины посчитали расположенное в сельской местности Хейнявеси небольшое поместье Папинниеми (теперь оно называется Новым Валаамом — Uusi Valamo по-фински). Первоначально монастырь состоял из выходцев с ладожского Валаама. Позднее, в 1943 году, к ним прибавилось шесть иноков из Печенгского монастыря, затем девять иноков из Коневецкого монастыря. Валаамскую обитель в Финляндии, действующую до сегодняшнего дня, часто называют Нововалаамским монастырем.

В помещениях ладожского Валаамского монастыря в советское время разместили сначала школу боцманов и юнг, затем — дом инвалидов. Лишь спустя полвека, в декабре 1989 года, на русский Валаам вернулась монашеская жизнь.

Жизнеописание старца

Детство и юность

Cведения о детстве схиигумена Иоанна очень скудны. Они основываются на кратких записях в монастырском архиве и на воспоминаниях самого отца Иоанна. Судя по ним, можно предположить, что детство было счастливым, хотя сам старец крайне редко вспоминает и мало говорит об этом периоде своей жизни.

В перечне проживавших в Валаамском монастыре за 1914 год значится, что монах Иакинф (первое иноческое имя отца Иоанна) родился 14 февраля 1873 года [по старому стилю] в Тверской губернии. В миру его звали Иван Алексеев. В перечне не указано название родной деревни, но, вероятно, это была деревня Губка. Недалеко от которой находилось село Ильинское, где Иван учился в приходской школе при церкви. [При подготовке сборника составитель побывал на родине отца Иоанна. Материалы, которые удалось разыскать, завершают жизнеописание старца.] В перечне имеются сведения о том, что монах Иакинф умел читать, знал катехизис и церковную историю.

Схиигумен Иоанн, был человек святой жизни. В своих письмах, он часто ссылается на Игнатия Брянчанинова , и пишет почти о томже, что и Игумен Никон. Душеназидательные письма Схиигумена Иоанна, будет очень полезно прочесть всем нам. Такие книги, должно не просто прочитывать, а перечитывать. По сути и игумен Никон и схиигумен Иоанн, перекладывают на еще более понятный нам язык творения Игнатия Брянчанинова. Оба этих подвижника жили почти в одно и тоже время и отличались тем, что Игумен Никон был образованнейший человек, а схиигумен Иоанн имел только начальное образование.

Эта публикация была подготовлена специально для людей, которые были или являются Свидетелями Иеговы. В ней предлагаются библейские свидетельства, помогающие ответить на вышеупомянутые вопросы, которые неизбежно проистекают из утверждений Общества Свидетелей Иеговы о том, что Бог всегда действовал через свою организацию. Также затрагивается вопрос, имеют ли Свидетели Иеговы (в целом или по отдельности) с точки зрения Писания право называть себя «каналом сообщения» между Богом и человечеством.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Изложение учения Православной церкви о Божией Матери. Составлено Святителем Игнатием Брянчаниновым.Изложение это составлено в Ставрополе кавказском, вследствие желания некоторых лиц общества, в котором тогда предметом суждений был новый догмат папистов.

Настоящий труд представляет собой историческое исследование расколов, возникших в Русской Православной Церкви в 20-30-х годах нынешнего столетия. Своим появлением он во многом обязан ныне усопшему владыке Мануилу, митрополиту Куйбышевскому и Сызранскому, предоставившему автору материалы из личного архива.Обращаясь к событиям полувековой давности, автор книги надеется, что они послужат уроком всем верным чадам Церкви и помогут нам впредь оградить себя от нашествия "разделяющих и властвующих". Ибо только великим стоянием в вере, только верностью слову Божиему сохраняется мир и церковное единство.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.